孙磊:游戏诉讼中如何确定“思想”和“表达”

作者|孙磊 北京市第一中级人民法院

【写在前面的话】

修生养息地玩了一个月游戏,每天内心中的小天使都会蹦出来说“该去码字了”,而小恶魔马上蹦出来说“是的”——当然,他们俩的话我都没听,我是一个有主见的“银”。这几天,我们来说一说换皮游戏中,如何确定思想和表达。

在开始讨论之前,我先问两个问题:

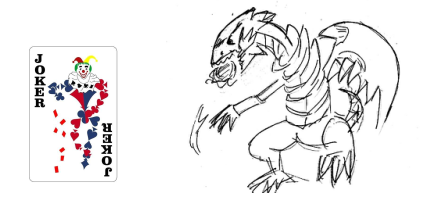

第一,在玩牌的时候,是大小王更厉害,还是究极青眼白龙更厉害?

我想大家肯定会说:这有可比性嘛?这是不同的游戏。

第二,为啥大家花好几万去收集究极青眼白龙,没人去收集大猫儿(JOKER)?

玩《游戏王》的玩家都懂得,一张究极青眼白龙的重要程度不亚于你玩王者荣耀达到了“荣耀王者”段位,因为这个角色的技能设计非常强悍,而且非常稀有。

上面两个简单的问题,实际上很多人没有弄明白。

此前曾经说过,游戏会迭代,游戏侵权的手段也在迭代,各个游戏公司经历了2016、2017年的洗礼,逐渐摸清了套路,并逐渐开始针对目前审理中的“bug”进行规避,2018年迎来了侵权3.0时代,其中的代表即是“换皮游戏”。换皮游戏即是指,美术全部进行了规避,而数值策划、技能描述、技能体系、操作界面、商业体系、游戏设计、技能特效完全或者实质性相似。而我们大部分学者谈论此,基本都会异口同声地说:这、这、还有这,都是“思想”,不受著作权法保护的。那么,游戏中到底如何界定“思想”和“表达”呢?

一、传统观点的问题

“思想”和“表达”是讨论著作权时最常见的、最基础的一个问题,当然也是最难的一个问题。我们在引经典判例中,实际上都是以文字作品举例,比如“爱尔兰人和犹太人结婚”这个矛盾是“思想”,具体的文字描述是“表达”,“韩剧的三宗宝(失散兄妹、白血病、治不好)”是思想,“欧巴到底怎么死的,死时的技能特效、死后是否转职”是“表达”。虽然同样不容易确定这条“界线”,但相比于其他作品类型,是相对清晰的。而美术作品中,其实就很难在引用“思想”和“表达”,因为美术作品保护的是“线条”,“线条”构成了美术作品的全部,如果一个美术作品线条完全一致,即便所作的对象是一个物品或者模特,但被告也难以自证清白。在摄影作品中,“思想”同样是同一对象和构图,但具体取景的角度、曝光时间、光圈大小、光线明暗等,是“表达”。

这种常规的思维定式经常会被套用在判断两款游戏是否构成实质性相似时,似乎认为游戏的技能描述、数值策划、游戏具体设计等都是“规则、思想”,不受著作权法保护。还是套用我的那句得罪人的老话:一切不区分游戏类型、不具体游戏具体分析的结论,都是XXX。如果说错误在哪里,具体有三:

第一, “游戏”本身不是一个作品类型,所以拿某一种作品类型的“二分法”标准去套用,并不合适。关于“网络游戏”到底是什么,论战已经很多次了,观点基本有三个:拆开保护、类电保护以及某些别有用心的人(其实就是我)提出的“单独设立作品类型”。如此,我们就会发现问题所在:首先,如果把游戏拆开保护,那么它就是一个包含了文字作品、美术作品、音乐作品、电影作品(CG)等的复合物,那么什么是“思想”呢?我们也应该拆开逐一判断,文字作品的部分哪些是思想?美术作品的部分哪些是思想?电影作品的部分哪些是思想?我们不能统一评价一款游戏的“思想和表达”是什么,不能说只有“皮”(美术作品)是表达,此外的全是思想;其次,如果把游戏作为电影进行整体保护,这样似乎就可以整体评价了,但同样会出现问题:1、并不是所有的游戏都适合归类为电影作品,那么对于那么没有纳入电影作品的游戏,还是回归到“拆开保护”的思路上去。2、对于那些构成类电作品的游戏,我们其实在“思想和表达”的判断时并不能沿用电影作品的判断思路:因为电影的剧情以脚本(文字作品)的形式判断,而画面部分则参考了单幅摄影作品,而游戏相比于电影,显然多了“互动性”,这个“互动性”即是我们通常所说的“游戏设计”。最后,如果把游戏单独作为一个作品类型保护,那也只能再考虑重新设计一套“打法”,目前的“打法”对换皮游戏显然是无解的。

第二,“游戏设计”并不等同于“游戏规则”。这一点如果要怪,我想只能怪原告和它的代理人,太喜欢在诉状中哭诉“被告完全抄袭了权利人XX游戏的玩法”——自己都不能正确理解“游戏设计”和“游戏规则”的区别,就不要奢求审判者自行get到这个点了。

比如说到集换式卡牌游戏,大部分学者一听到“牌”,就想到了“斗地主”之类的棋牌,进而认为“牌”类的设计都是“规则”,都是“思想”。我们应该认识到,玩炉石和玩万智牌的人,逼格还是要比玩斗地主扎金花的人要高一丢丢的,因为玩斗地主扎金花等等虽然也存在“玩牌技巧”,但这些“技巧”是归属于玩牌者的,棋牌的“设计者”基本都来自“田间地头”,是老百姓的智慧;而集换式卡牌游戏,设计者都是数学家,他们要精确计算每一张的数值平衡和技能平衡,并在游戏运营时随时根据玩家吐槽作出调整,这里面体现的则更多是设计者的智慧。

一款游戏,最难也是最核心的部分绝对不是美术部分,而是策划设计部分,这解释了为什么一些公司盲目购买热门IP改编游戏,钱没少花,但游戏反响很差的原因——“皮”只能在初期把人吸引过来,而设计才是让这3%——5%的游戏玩家甘心去付费的唯一原因。这也解释了为什么换皮游戏的重灾区正是影游联动中的一些热门IP改编的游戏——影游联动最大的问题在于影视剧的推广和游戏的研发运营有不可逾越的时间差距,而缩小这个差距的唯一办法就是:拿买的IP做“皮”,其他的策划设计部分,抄袭一款同类型最成功的游戏,以确保自己游戏的“皮”与“骨肉”的质量统一。而我们的学者过于关注“皮”,而把“骨肉”一概认为“思想”,正是让这些侵权人有恃无恐的原因所在。著作权法不保护“思想”旨在防止“思想的垄断”,促进社会的创新,而把游戏设计一概认定为“思想的垄断”,我想其结果并不会“促进创新”,只会“促进高级抄袭”。

第三,正确区分思想和表达的“量变——质变”。无论何种作品类型,其实“思想”和“表达”的界限都是模糊的,它们的关系并不是黑与白的关系,而是“量变——质变”的关系,当思想的描述具体到一定程度,那么它就构成了表达;同理,当表达抽象到一定程度,它就沦为了思想。一个游戏的设计,必然同时包含了“抽象的规则”——比如“输赢的判断、金币与钻石如何兑换、如何组队”等,和“具体的表达”——比如“一个英雄具体的技能描述和数值策划、一个主线的具体剧情描述”等。学者们似乎都能理解,一个MOBA游戏中的英雄的技能描述和数值体系可以构成“文字作品”,但一到了集换式卡牌游戏或MMORPG中,就认为这些描述都是“规则玩法”,这是一种“游戏类型歧视”。