万慧达观察 | 从平面到立体的著作权、商标权的保护

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | Wendy Hsu 万慧达北翔知识产权集团

(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

从2008年开始,“山寨”一词从网络上开始逐步流行,受到了人们的广泛关注。“山寨”的本意就是对他人产品的模仿、复制和抄袭,往往会侵犯到他人的知识产权。从知识产权的角度来看,一个产品上可以同时获得几种知识产权的保护:(1)商标权,保护的是产品的品牌;(2)著作权,如果产品构成艺术品,保护产品的外观;(3)专利权,本文实际指工业品外观设计专利权,保护的是产品的外观设计。不同形式的“山寨”行为,就有可能侵犯不同类型的知识产权。

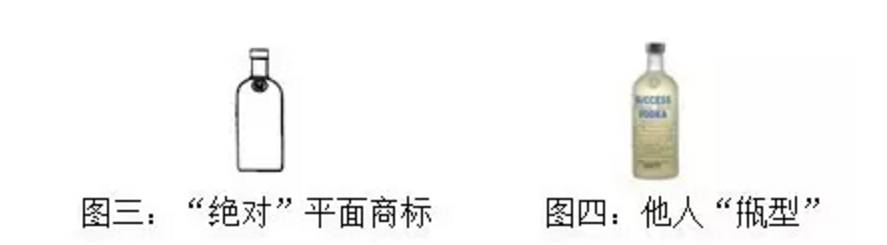

从行为的“技术含量”上看,“山寨”行为可以分为两类:(1)全无技术含量、几乎“原封不动”的山寨,如将“康师傅”商标改为“康帅傅”;(2)“改头换面”的山寨,如将哆啦A梦平面形象制作成立体模型(如图一)、使用与他人的“鳄鱼”商标比较近似的“电鳗”商标(如图二)。

而在山寨行为中存在一种特别的形式,即从平面到立体的转换。本文只讨论产品的商标设计、外观设计与著作权保护的美术作品间的法律关系,特别是从平面到立体的法律关系。

首先看一下著作权法关于从平面到立体的规定。1990年《著作权法》第七条规定:“科学技术作品中应当由专利法、技术合同法等法律保护的,适用专利法、技术合同法等法律的规定。”第五十二条规定:“本法所称的复制,指以印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的行为。按照工程设计、产品设计图纸及其说明进行施工、生产工业品,不属于本法所称的复制。”

特别是第五十二条第二款明确了从平面到立体的转换不属于著作权控制的复制行为,而是工业产权控制的行为。当权利人遇到从平面到立体的转换时,不能通过著作权法获得保护,而应当通过专利法或者技术合同法寻求救济。

2001年及2010年的《著作权法》对“复制权的定义”及“从平面到立体的转换”作了根本的改动。

第一个重大改动,是删除了1990年《著作权法》第七条规定,意味着,如果出现平面到立体的转换,救济渠道不仅限于专利法或者技术合同法,权利人也可主张著作权。至于主张何种法律,由权利人选择,法律不再予以限制。

第二个重大改动,是删除了1990年《著作权法》第五十二条第二款规定。该条第一款规定上升为第十条第一款第(五)项:“复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。”这种改动包含了几层意思:第一,由于删除了1990年《著作权法》第五十二条将平面到立体的转换排除于著作权人控制的复制行为范畴,从平面到立体的转换有可能属于《著作权法》所称复制行为;第二,从第十条第一款第(五)项的规定看,所列举的复制方式仅包括了印刷、复印、拓印等从平面到平面的复制行为,而没有直接规定从平面到立体及从立体到平面是否属于复制行为,也就是说,不能直接得出《著作权法》所称复制行为包含从平面到立体的转换的结论;第三,何种情况下从平面到立体属于《著作权法》所称复制,何种情况下不属于,法律未做明确规定。

尽管如此,我国学界,特别是司法界的法官,根据《著作权法》的立法精神,尤其是国际著作权条约的通行原则,对这个问题不断予以澄清。本文通过“哆啦A梦”案和“印刷电路板”案,以案说法,阐明从平面到立体是否属于《著作权法》所称的复制行为。

在“哆啦A梦”案[1]中,重庆市第二中级人民法院认为,基于被告提供的立体模型是将“哆啦A梦”从平面的美术作品复制形成的立体形象,其整体造型、细节特征、组成颜色均相同,认定被告侵犯了原告著作权的复制权。法院认为,平面美术作品或者艺术作品的立体化,只是特质载体的变化,作品内容的再现,表达形式的重复,并无独创性因素,不能形成独立的作品,应当认为构成著作权意义上的复制品。

在“印刷线路板”案[2]中,上海市第二中级人民法院认为,基于印刷线路板上的字符层具有一定的实用功能,不属于著作权法保护的客体,最终认定印刷线路板的元器件位置图属于图形作品受到著作权法的保护,根据印刷线路板上的字符生产印刷线路板的行为,不属于著作权法意义上的复制行为。

同样都是平面到立体的转换,为何有的给予保护,有的却不给予呢?两者的界限在于,立体化的物是否属于艺术品。哆啦A梦的立体模型满足了外在的视觉美感和艺术价值。印刷线路板的行为,用其实用性功能将印刷线路板的元器件位置图内在的线条美感所掩盖,属于著作权法中不保护的操作方法、技术方案和实用性功能。

在商标权的领域,也出现了类似的涉及“平面到立体”的案例。2014年长沙中院“绝对伏特加”案[3]中,基于原告产品具有的较高知名度与较强显著性,经过平面商标(如图三)和侵权产品立体造型(如图四)之间的对比,认定易使相关公众认为被控侵权产品的来源与原告有特定的联系,并最终认定了被告的侵权行为。支持了“平面商标的保护可延及立体形状”的观点,实现了同类商品的商标权保护。

但“平面商标的保护可延及立体形状”是否可以支持跨类的保护,则要看商标本身的知名度是否达到了驰名。

商标的设计不以独创性为前提,但有些商标的设计本身就是艺术品,除了可以作为商标使用,也可以视为艺术品。例如捷豹(如图五)是核准的商标、也是著作权法意义上的艺术品。

在权利人主张著作权保护和商标权保护时,两者的利弊在于:

从著作权角度出发进行保护,首先,图形要满足著作权法中独创性的要求,著作权产生于作品完成,不需要注册;其次,不需要与商品/服务结合使用,只要是著作权法规定的使用行为就可以得到保护;第三,如果两个作品都是独立完成,其相同或者近似只是巧合(越是设计简单的作品,相同或者近似的概率越高),则双方都有著作权,也就是排他性较弱。

从商标权角度出发进行保护,首先,图形要满足商标法中显著性的要求,商标权在核准注册时获得,而这种显著性与《著作权法》对艺术作品要求的独创性是两个概念,前者的注意力在于商标设计须具有区别性,但不要求创作高度上有何建树,即使极其简单的设计,只要产品设计须足以视为艺术品,即设计在创作高度上有一定的要求,过于简单的设计,例如德国拜耳药厂的产品和服务商标设计(如图六),仅为德文BAYER,尽管符合《商标法》的规定,但不足以视为艺术作品,因此得不到著作权保护。其次,需要与商品/服务结合使用,普通的商标可以在注册类别上进行保护。当达到驰名时,可以实现跨类保护。第三,商标权在核准注册时获得,当两个商标相同近似时,注册优先,排他性较强。

如果商标为图形,而商标权人同时也是该图形的著作权人,则理论上他可以同时选择商标权或者著作权来对抗他人在后注册的商标。权利人以著作权为基础,可以阻止他人在任何商品上将该图形注册为商标。从这一点来看,其保护范围的强度似乎还远超驰名商标。

鉴于《商标法》与《著作权法》关于从平面到立体转换的不同法律规定,在个案中,应当根据案情明晰从平面到立体的法律关系,从而指导权利人寻求最合适的法律救济。例如以上提到的“捷豹”商标设计,如果他人未经权利人许可,假冒或者复制、抄袭该设计,权利人可以依据《商标法》、《反不正当竞争法》禁止侵权人假冒其商标、将其商标复制成其他产品;也可依据《著作权法》禁止他人复制、发行、传播其设计,无论侵权人将该设计用于商标,还是生产成其他产品。

注 释:

[1]参见(2015)渝二中法民初字第00015号民事判决书。

[2]参见(2006)沪高民三(知)终字第25号民事判决书。

[3]参见(2013)长中民五初字第00440号民事判决书。