量子时代,你准备好了吗?

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 张 蔚 专利审查协作北京中心光电部

(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

2016年8月16日凌晨1时40分,我国酒泉卫星发射中心的“一声巨响”,引来国内外各大媒体的争相报道,这就是世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空。

“这标志着中国在量子通信领域的崛起,从十年前不起眼的国家发展为现在的世界劲旅,将领先于欧洲和北美。”国际权威期刊《自然》杂志不禁感叹。

美国《华尔街日报》称,“预计此次发射将把中国推进到科学界最具挑战领域之一的最前沿。”

澳大利亚新闻网称,此次发射“可能会被证明是中国获得全球支配地位的决定性时刻。”……

这震动世界的超级卫星到底是做什么呢?

首先是保密通信。古往今来,人们对于信息加密的探索从未停止。古时候,人们在信封上滴蜡盖上火印,但仍防不住有人拆开、读完再复原。现代,人们用电磁波传递秘密,但“音量”再低,也防不住精细的窃听。现今,科学家设法将“音量”调低到如此程度:只依靠一颗颗光子,任何窃密者去测量都会破坏它,从而被发现。信息微弱到了极限——量子级别,再小心的读取都会彻底改变它,而不可能只改变一点点。这就是量子通信的保密原理。安全的文字、语音、视频传输,不用担心被人肉窃密,每个用户都配有独一无二的量子ID,有效防止银行卡被盗刷……上述美好画面据科学家的预测,最快10到15年就能进入中国百姓家。

另外,量子卫星还可以用于科学实验。如量子力学实验,包括用史上最远距离的量子纠缠分发来检验贝尔不等式,进一步验证量子力学的正确性。如量子隐形传态实验,一种直接传输量子比特的量子通信方式。

量子卫星“墨子号”成功运行,使我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系,是中国量子保密通信领域“杀手锏”技术研发的重大突破。

看到这里我们不禁要问,什么是量子通信?

量子通信是利用量子世界特有的原理和现象来进行信息传递的新型通信方式,是量子力学和传统信息科学结合的新型交叉学科。广义上,量子通信包含两方面内容: (1) 量子密钥分发,即利用量子信道结合经典信道来实现经典信息的安全传送。由于它利用测不准原理、量子不可克隆原理等量子力学原理来保证信息传送的绝对安全性,其实用化受到了广泛重视。也正因如此,目前通常谈到的实用化量子通信技术(从狭义上讲) 就是指量子密钥分发技术。(2) 量子隐形传态,即利用量子信道结合经典信息来传送量子信息。该技术利用了量子纠缠独特的非定域性,在实现量子中继和量子计算中具有重要的应用。量子密钥分发与量子隐形传态之间一个很重要的区别在于: 前者在传送量子态的过程中,光子会经由光纤或自由空间被实际传送到接收方;后者则不然,纠缠光子对分处两地,量子态在一处消失后,却在另一处被巧妙地重现,而光子本身却并不被传送。

量子密钥分配和量子隐形传态

量子通信的发展历程与专利申请趋势

量子通信是近20 年发展起来的新型交叉学科,现已成为国际上量子物理和信息科学的研究热点。

早在1984 年,美国和加拿大的科学家贝内特( Bennett)和布拉萨德( Brassard) 提出利用量子比特作为信息载体,实现密钥的产生和安全分发,并通过“一次一密”的方式实现安全通信。这就是著名的BB84协议,它揭开了量子密钥分发研究的序幕。

1993年,Bennett 等6 位来自不同国家的科学家,提出利用经典与量子相结合的方案实现量子隐形传态。此后通过各国科学家的努力,量子通信研究不断取得世界瞩目的重大突破;

1997 年,奥地利的安东·泽林格( A.Zeilinger)小组在室内首次完成量子态隐形传送的原理性实验验证。

2001 年,瑞士IDQuantique公司推出商用量子密钥分发系统。

2002 年,德国和英国研究机构在相距23.4km的两座山峰之间,成功利用激光传输光子密钥,证实了通过近地卫星传送量子密钥并建立全球量子密钥分发网络的可能性。

2004 年,美国BNN 公司建立了世界首个量子密码通信网络,并在马萨诸塞州剑桥城投入运行; 同年,我国潘建伟小组在国际上首次实现五粒子纠缠态的制备与操纵,并利用五光子纠缠源成功地进行了终端开放的量子态隐形传输;郭光灿小组在北京与天津之间成功实现125km光纤点对点的量子密钥分发。

2005 年,潘建伟小组在世界上首次实现13km自由空间的纠缠分发和量子密钥产生,证实了纠缠光能够顺利通过大气层并能很好地保持其纠缠特性。然而,量子密钥分发的绝对安全性是建立在理想情况之上的。实际上,由于技术限制导致器件性能不完美,会造成一些非原理性但是确实存在的安全漏洞。比如,由于目前没有理想的单光子源,实验上往往用弱相干光源代替。尽管弱相干光源的大多数光子脉冲中只有一个光子,但仍存在少量的多光子脉冲,这就给能力足够强的窃听者留下了可供攻击的漏洞,即所谓的“分离光子数攻击”。因此, 2005年以前的量子密钥分发实验的严格安全距离都在30km以下。直到黄元英等提出诱骗态量子通信方案,才成功地解决了这一问题,安全通信距离大幅提高到100km以上,且可以获得与理想单光子源相当的高成码率。

2007 年,潘建伟小组在世界上首次实现了基于诱骗态方案的超过100km的光纤量子通信实验。同时,美国Los Alamos 国家实验室-NIST 联合实验组和欧洲联合实验室也分别采用该方案进行了百公里的量子通信。这3 个实验同时发表于著名物理学国际期刊《物理评论快报》( PRL) ,真正打开了量子通信走向应用的大门,成为当年量子通信领域的一大焦点。同年,我国郭光灿小组实现基于波分复用的被动式线路切换技术,解决了量子信号在网络中自动寻址难题,并在商用光纤上实现40km范围内4 用户的无中转、任意互通的量子密码通信网络。

2008 年,欧盟“基于量子密码的全球保密通信网络研发项目”( SECOQC) 组建的7 节点保密通信演示验证网络试运行成功。同年,我国潘建伟小组在合肥市商用光纤上组建了国际上首个光量子电话网。

2009 年,由潘建伟、彭承志等组成的中国科大-清华大学联合研究组成功实现16km自由量子态隐形传输,证实基于卫星实现远距离量子通信的可行性。同年,潘建伟小组实现基于光开关的主动式线路切换技术,在合肥建成世界首个可自由扩充的全通型量子通信网络的同时,又利用超导单光子探测器将安全通信距离突破到200km; 郭光灿小组在对前期4 节点网络进行升级的基础上,在芜湖建成量子政务网。

2010 年,由日本国家情报通信研究机构( NICT) 主导,联合日本电信电话株式会社( NTT) 、NEC 和三菱电机,并邀请到东芝欧洲有限公司、瑞士ID Quantique公司和奥地利的All Vienna共同协作在东京建成了六节点城域量子通信网络“Tokyo QKDNetwork”。该网络集中了目前欧洲和日本在量子通信技术上开发水平最高的公司和研究机构的最新技术。

2013年,美国知名研究机构Battelle 公布了环美量子通信骨干网络项目,计划采用瑞士IDQ 公司设备,基于分段量子密钥分发结合安全可信节点密码中继的组网方式,为谷歌、微软、亚马逊等互联网巨头的数据中心提供具备量子安全性的通信。

2014年,量子通信“京沪干线”项目通过评审并开始建设,计划建成北京和上海之间的基于安全授信节点密码中继的距离超2 000 km 的国际首个长距离光纤量子通信骨干线路保障服务。

2015年,中国科技大学李传锋研究组首次成功研制出高维固态量子存储器,并实现一次可以存储100个量子比特的多模式固态量子存储器,创造了世界最高水平。

2016年,由中国科学技术大学、中国科学院研究所和中国航天科技集团第八研究院合作发射全球首个量子通信卫星。

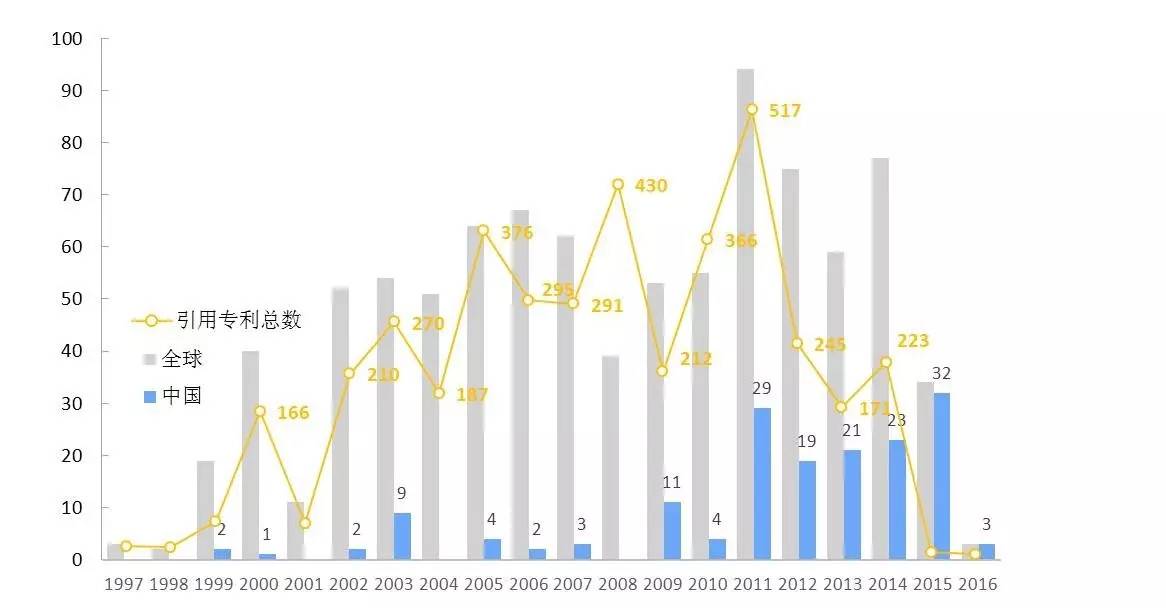

从中我们不难发现,过去20 多年中,量子通信从简单的概念和方案提出,到原理性实验验证,再到实用化突破,发展速度之快令人颇感意外。对比专利申请趋势,在2000年之前,量子通信的重要成果大多出自国外申请人,如美国、日本和欧洲,中国从20世纪90年代逐步进入这一研究领域,但基本上处于跟随和参与的角色。2000年之后,中国逐步成为了量子通信领域的主力军,申请量稳步上升,特别是2009~2015年,量子政务网、量子通信网相继建成,标志着中国量子保密通信基础研究的成果开始向产业化转化。国内有实力的高校、科研院所和地方政府开始联合组建企业进行量子通信的技术成果转化,应用成果频出,中国专利申请呈现激增态势,并逐渐显示出引领全球的趋势。2016年数据公开尚不充分,预期申请量还将继续维持在中高位。从引用专利总数的角度来看,与申请量总体趋势相同,大量集合了众多技术智慧的专利技在2007~2014年出现,这一阶段,恰逢量子通信步入实用化的大门,与之相关的,基于量子密钥分配的保密通信装置、数据传输技术等技术成为世界各国在量子通信领域的技术竞争热点。

还记得《来自星星的你》都教授打开一扇门,瞬间穿越的桥段么,在量子世界,这些都不再是梦……

安全通信、量子互联网、瞬间穿越、星际旅行,梦想离我们越来越近,量子时代已经到来,你准备好了吗?