40亿估值危局:中国AI新星遭遇好莱坞“版权核弹”(附起诉状)

作者 | 布鲁斯

很难想到有一天,迪士尼的米老鼠、环球的小黄人和华纳的超级英雄会站在一起,“同仇敌忾”。如今,这样的情景真的出现了,而迫使它们组成“复仇者联盟”的,竟是中国一家成立仅两年的人工智能企业。而且这件事还让“外交部回应迪士尼等起诉中国公司”登上了热搜。

当地时间9月16日,美国加利福尼亚中区联邦地区法院收到一份起诉状:三大影业指控中国AI公司MiniMax的“海螺AI”版权侵权,用户输入几个提示词就能生成《星球大战》达斯·维达的定制视频,甚至自带MiniMax水印。

原告方声称的“海螺AI”生成的《星球大战》达斯·维达内容(来源:起诉状)

更致命的是,这款被称作“口袋好莱坞”的产品,估值已突破40亿美元,正威胁着好莱坞赖以生存的百年版权体系。

这不是简单的法律纠纷——当AI生成的“小黄人”比原版更受欢迎,当中国技术让好莱坞的授权模式一夜过时,这场“围猎”背后,是价值2600亿美元的美国电影产业与“野蛮生长”的AI新贵的终极对决。

这场横跨太平洋的世纪诉讼,正在撕开数字时代最尖锐的产业矛盾。

好莱坞三大影业巨头齐上阵,指控MiniMax威胁美国娱乐业根基

先来看下这次影视巨头们在诉状中都说了些什么。

诉状于2025年9月16日递交给美国加利福尼亚中区联邦地区法院(案件编号2:25-cv-08768),原告方由迪士尼企业公司(Disney Enterprises, Inc.)、环球影城制作有限责任合伙公司(Universal City Studios Productions LLLP)、华纳兄弟娱乐公司(Warner Bros. Entertainment Inc.)及其子公司等共12家全球顶级影视及动画企业组成,被告方则是中国的AI企业上海稀宇科技有限公司(MiniMax)、其母公司上海稀宇极智科技有限公司以及其在新加坡设立的国际运营公司(Nanonoble Pte. Ltd.)。

原告方由三大阵营组成,均为拥有百年创作历史、掌控全球顶级娱乐IP的企业,其版权作品覆盖电影、动画、漫画、主题公园衍生品等全产业链,据诉状称其所有涉案作品均已在美国版权局完成注册,版权合法有效。

三大阵营大家都耳熟能详:

首先是迪士尼阵营,包括迪士尼企业公司、漫威角色公司(Marvel Characters, Inc.)、卢卡斯影业(Lucasfilm Ltd. LLC)、20世纪福克斯电影公司(Twentieth Century Fox Film Corporation)等,核心版权作品涵盖《星球大战》(达斯・维达、尤达等角色)、《漫威宇宙》(蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人等)、《冰雪奇缘》(艾莎、奥拉夫)、《玩具总动员》(巴斯光年)、《辛普森一家》等。

接着是环球阵营,含环球影城制作公司与梦工厂动画(DreamWorks Animation L.L.C.),拥有《神偷奶爸》(小黄人)、《史莱克》、《功夫熊猫》(阿宝)、《驯龙高手》(小嗝嗝与无牙仔)、《魔发精灵》等知名IP版权。

最后是华纳兄弟探索阵营,囊括华纳兄弟娱乐、DC漫画(DC Comics)、卡通网络公司(The Cartoon Network)等,版权作品包括《DC宇宙》(超人、蝙蝠侠、小丑、神奇女侠)、《乐一通》(兔八哥、达菲鸭)、《猫和老鼠》、《瑞克和莫蒂》等。

了解完原告方的全球影业版权巨头联盟,再来看看被告方,也是不容小觑。

三家与“海螺AI”的开发、运营、商业化直接相关的关联主体。据诉状透露,其中上海稀宇科技有限公司(MiniMax)是“海螺AI”开发者,2025年1月刚完成8.5亿美元风险融资,估值达40亿美元,据报道已经秘密在香港提交IPO申请,最早可能于今年上市。

而作为其母公司的上海稀宇极智科技有限公司曾代表MiniMax在美国申请“MiniMax”商标;注册于新加坡的Nanonoble私人有限公司(Nanonoble Pte. Ltd.)则作为Minimax的代理及关联方,负责“海螺AI”在苹果App Store的开发者备案、订阅费用收款,并曾申请“海螺”(Hailuo)美国商标。

那么,被三大影业巨头盯上的“海螺AI”是何方神圣?想必对生成式AI领域较为关注的朋友应该不陌生。“海螺AI”是MiniMax旗下的多模态生产力工具,主打视频生成能力,被宣传为“口袋里的好莱坞工作室”(Hollywood studio in your pocket)。这产品定位是直击好莱坞命脉了。

据了解,“海螺AI”基于万亿参数的MoE模型abab-6.5,其核心功能包括文生视频/图生视频、电影级运镜控制及首尾帧技术(可精确生成高难度动作转场),支持500+风格化指令和精细特效。2025年推出的Hailuo 02模型曾因“猫跳水”视频获3亿播放量,开创“动物奥运会”新品类。“海螺AI”估值超40亿美元,覆盖157万个人用户。

也正是其强大的对好莱坞IP的生成能力,招致好莱坞三巨头的不满。此次诉讼中,原告方三大影业巨头正是指控被告方MiniMax等通过旗下AI图像与视频生成服务“海螺AI”(Hailuo AI),以“大规模盗版与掠夺”的方式侵犯原告方受美国版权法保护的作品,请求法院判令被告停止侵权、赔偿损失,并启动陪审团审判程序。

在长达119页的起诉状中,三大影业巨头详细列举了被告方的三大类“侵权”行为,直指MiniMax将“侵犯版权”作为“海螺AI”的核心商业模式,且行为具有“故意性与嚣张性”。具体包括未经许可用爬虫等抓取原告版权作品训练“海螺AI”;用户输入简单指令,比如“达斯·维达在死星持红刃光剑行走”,即可生成、下载含原告角色的侵权图像/视频;还将原告版权角色用于在社交平台进行商业推广诱导订阅;且MiniMax有能力过滤违规内容,却“拒绝”采取版权保护措施,并“无视”原告今年8月的律师函警告。

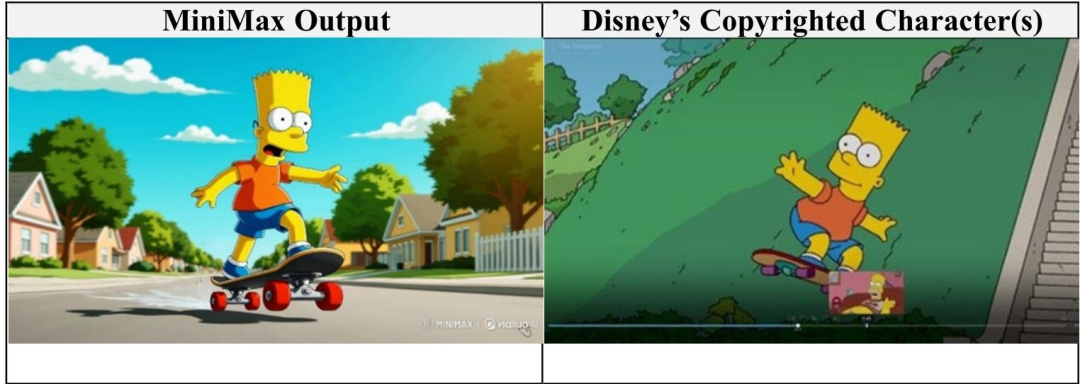

据称是MiniMax根据提示词“巴特·辛普森骑着滑板在街上”输出的图片(左)和迪士尼《辛普森一家》原作截图(右)(来源:起诉状)

据称是MiniMax根据提示词“钢铁侠飞越纽约市”输出的视频截图(左)和迪士尼原作截图(右)(来源:起诉状)

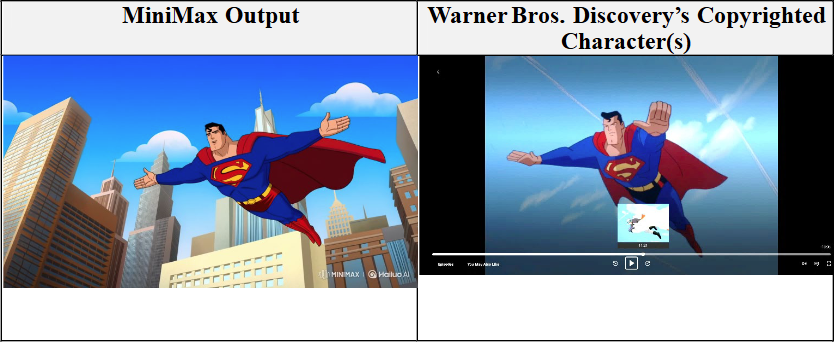

据称是MiniMax根据提示词“超人飞过大都会,双臂展开,动画2D卡通”输出的内容(左)和华纳兄弟探索《超人》原作截图(右)(来源:起诉状)

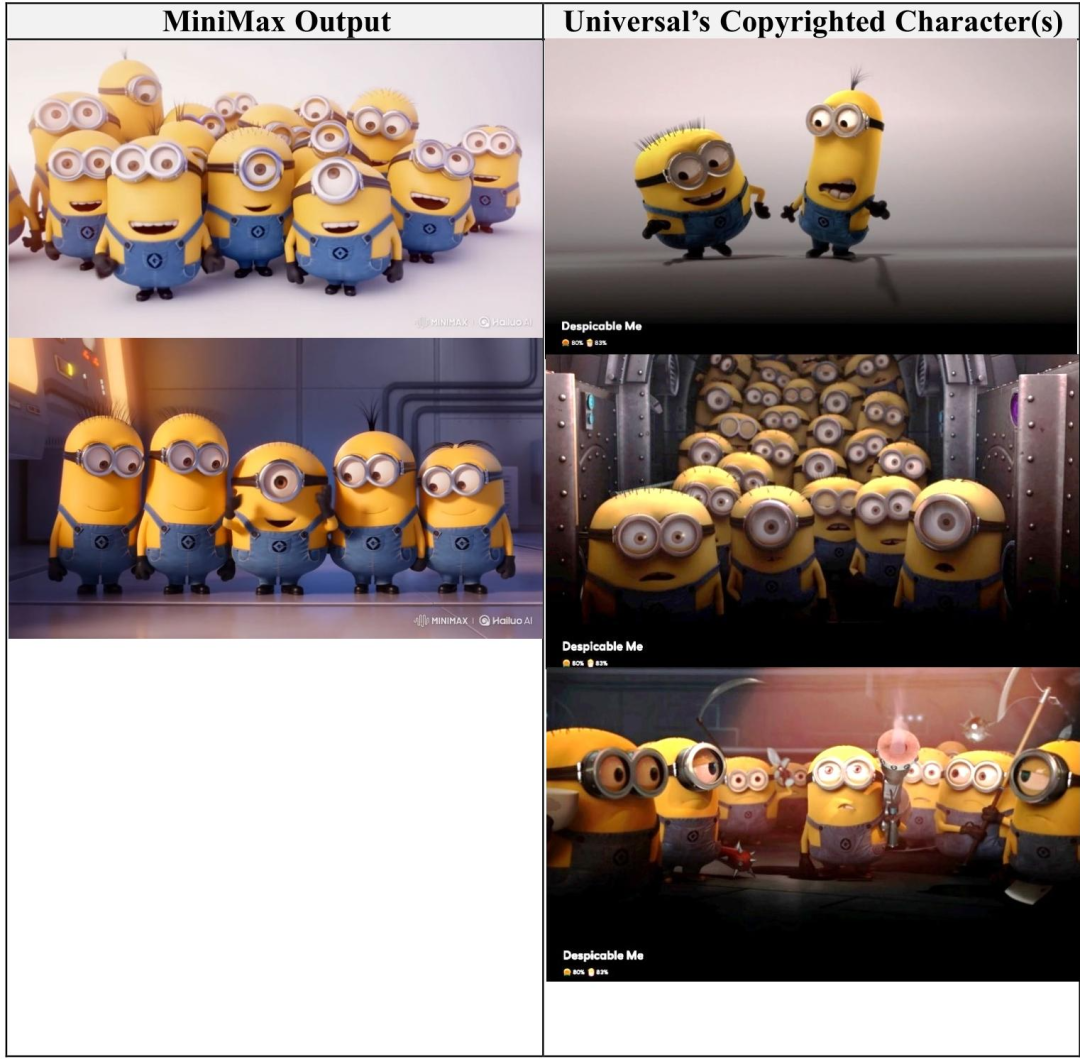

据称是MiniMax根据有关查看小黄人的提示词输出的视频截图(左)和环球影业《神偷奶爸》原作截图(来源:起诉状)

原告方主张MiniMax构成直接版权侵权(包括模型训练中复制原告作品,以及内容生成中再现、公开展示、分发侵权图像/视频、制作衍生作品)与间接版权侵权(被告可拦截“海螺AI”内容生成,且通过订阅费直接获利),诉求包括发布初步及永久禁令禁止被告复制、公开展示、分发原告的版权作品,禁止在未采取版权保护措施的情况下提供“海螺AI”服务,禁止任何与涉案侵权行为相关的活动;赔偿实际损失或返还因侵权获得的非法利润(无法举证实际损失时主张“故意侵权”每项作品最高赔15万美元“法定赔偿”);承担律师费;同时要求陪审团审判。

原告方在起诉状中强调,其通过版权作品的商业化运营(如主题公园、衍生品、授权合作)支撑美国娱乐业生态,该行业贡献超2600亿美元国民经济产值及数百万就业岗位,而被告的“侵权”行为“直接威胁”这一产业根基。

一场“蓄谋已久”的AI“围猎”:为何好莱坞选择此时“亮剑”?

好莱坞三大制片巨头提起这场诉讼绝非偶然,而是内容产业与AI公司长期矛盾积累后的必然爆发。

表面上看,这是一起典型的版权侵权诉讼,但深层次上,它反映了传统内容产业与AI技术公司之间日益尖锐的利益分配矛盾。

内容产业的“生存焦虑”在诉状中表露无遗。三大影业特别强调,美国电影产业创造了数百万就业岗位,为国民经济贡献了超过2600亿美元,而MiniMax的“盗版商业模式”不仅攻击了原告,也威胁到整个美国电影产业。这种将企业利益与国家经济捆绑的话术,揭示了好莱坞的真正担忧:AI生成内容可能重塑整个产业链的价值分配。当用户可以通过提示词获得定制内容时,传统制片厂的角色将被极大弱化。

海螺AI的“原罪”在于其直击好莱坞命脉的产品定位。诉状特别指出,MiniMax将海螺AI宣传为“口袋里的好莱坞工作室”(Hollywood studio in your pocket),用户只需输入简单文本提示,就能生成带有MiniMax品牌标识的《星球大战》中的达斯·维达、《神偷奶爸》中的小黄人以及《神奇女侠》等经典角色的图像和视频。这种直接调用知名IP进行商业推广的行为,在版权法视野下无异于“红布挑逗公牛”。

当MiniMax的海螺AI能够让普通用户一键生成媲美好莱坞制作的动漫形象时,版权方不仅失去了授权收入,更面临品牌价值被稀释的风险。这场诉讼的本质,是两种商业模式——基于稀缺性的版权经济与基于无限复制的AI生成经济——的正面碰撞。

值得注意的是,这已是三大影业近年来第二次联手“围剿”AI公司。就在2024年6月,迪士尼和环球刚刚起诉了另一家AI公司Midjourney;而华纳兄弟探索也在本月早些时候对Midjourney提起了类似诉讼。这种“组团式”诉讼策略表明,好莱坞似乎已将针对生成式AI上升势头采取措施作为行业“共同战略”。

MiniMax的商业野心或许进一步刺激了好莱坞的神经。这家成立于2022年的中国AI公司,据报道正寻求超过40亿美元的估值,并有望在今年成为首批上市的中国人工智能企业之一。根据其官网数据,MiniMax的模型和产品已服务超过157万个人用户,覆盖200多个国家和地区,以及超过90个国家和地区的5万多家企业和开发者。这种快速扩张的全球影响力,无疑会让手握大量知名IP、依赖版权授权体系的好莱坞不由得握紧手里的金块。

对于正处于寻求上市和进一步融资的关键期的MiniMax,此时面临重大诉讼无疑会增加其商业不确定性。同时,三大影业似乎也在通过系列诉讼构建判例法防线,为正在制定的AI监管政策提供司法实践支持。这种“法律战”与“政策战”的结合,显示出内容产业应对AI挑战的多维策略。

AI训练是否构成合理使用仍有争议

从法律角度看,海螺AI面临的侵权指控集中在两个层面:一是利用受版权保护的角色形象进行模型训练;二是允许用户生成并下载这些角色的衍生图像和视频。前者涉及AI训练数据的合法性,后者则关乎生成内容的侵权认定。目前各国学术界和司法实践对两者的侵权认定仍然存在争议。

此前美国加利福尼亚北区联邦地区法院曾在AI训练版权侵权诉讼中认定通用人工智能训练构成合理使用:

参见

而在另一起案件中,罗斯公司因使用汤森路透公司2234份Westlaw判例摘要训练自创的法律服务AI被诉侵权,2023年美国法院判决倾向于认可罗斯公司引用“中间复制”相关判例来证明自己也是合理使用。但美国第三巡回上诉法院在该案2025年判决中进行了修正,认为罗斯公司不满足美国版权法规定合理使用的四要素,构成版权侵权。

参见

而在国内,由杭州互联网法院审理的全国首例AI模型侵权案判决中,法院认为被告AI平台未尽到合理注意义务,存在主观过错,构成帮助侵害涉案奥特曼作品信息网络传播权的行为。

参见

附判决 | 用户生成奥特曼侵权图片,AI平台要担责?杭州互联网法院判决解析来了!

而在三大影业公司诉MiniMax的案件中,诉状中提供的示例显示,当用户输入“达斯·维达在特定场景做特定动作”的提示词时,系统能生成高质量的达斯·维达图像和视频,并带有MiniMax海螺AI的品牌标识。这种精准的角色复制,不仅仅局限于使用版权材料进行AI大模型训练,而是在生成内容上也已经非常相似,这在版权法上是否能用“合理使用”来辩护,恐怕要打一个问号。

目前,美国加利福尼亚中区联邦地区法院已受理此案,被告方尚未就指控作出回应。这起案件连同三大影业此前起诉Midjourney等类似案件,可能成为AI内容生成领域“版权保护与技术发展平衡”的又一系列标志性案件,其判决结果将对全球AI企业的训练数据获取、内容输出审核机制产生深远影响。

点击“阅读原文”或扫码获取

Disney Enterprises, Inc. et al v. Minimax et al (2:25-cv-08768)案起诉状

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | 起诉状、海螺AI生成 编辑 | 布鲁斯