漫说知识产权 | 信息网络传播权亟待单独入刑

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 秦瑞秋

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

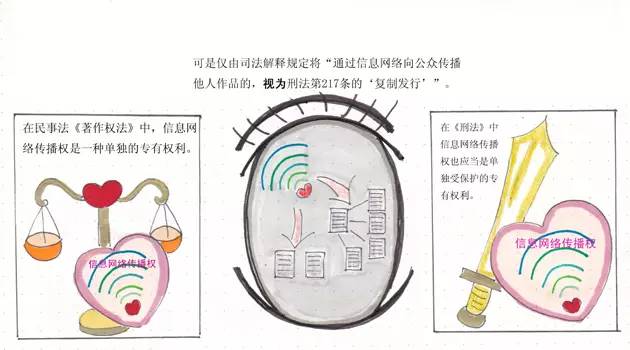

互联网信息技术使传统作品被“数字化”改造,于是网络传播就成为了作品版权利益实现的必然途径。因此,信息网络传播权正逐步成为著作权人最为重要的专有权利。虽然早在2001年《著作权法》就已将信息网络传播权作为独立的专有权利予以规制,但刑事法领域仍未将其作为单独权利纳入保护范畴。目前,实务部门适用2004年“两高”《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第11条第3款的规定,将“通过信息网络向公众传播他人作品的,视为刑法第217条的‘复制发行’”。但该条司法解释受到了诸多质疑。

从立法层面考察,该司法解释对信息网络传播权的隐含式保护存在明显缺陷。虽然作出该解释的初衷是为了弥补刑法的滞后,使网络环境下侵犯著作权的行为也能得到刑法规制。但将“通过信息网络向公众传播他人作品的”的行为拟制为“复制发行”,实质上系对“复制发行”的内涵进行了扩大解释,虽然信息网络传播行为与发行行为都具有使公众获得作品复制件的共性,但并不意味着可以将两种不同属性的专有权利混为一谈。这种通过司法解释拟制权利保护模式的方法使得《著作权法》与《刑法》之间产生结构、秩序紊乱,不仅模糊了复制发行权与信息网络传播权之间的界限,甚至实质缩减了后者的刑法适用空间。也就是说,刑法并未实质承认“信息网络传播权”的独立专有权利地位,在适用刑法时,保护的其实是内涵被扩大的“复制发行”权,况且司法解释中使用的措辞也只是“应当视为”而已。

从司法实践层面看,涉及信息网络传播权的侵犯著作权刑事案件往往都具有疑难复杂性,争议的焦点在于如何衔接刑民法律规则,比较典型的如各类非法设链行为的刑事责任认定。在全国首例深度链接型刑事侵犯著作权案中,判决认为,涉案深度链接这种“网络服务提供行为,可使公众在其个人选定的时间和地点通过网站获得作品,符合信息网络传播行为的实质性要件,属信息网络传播行为,因此符合侵犯著作权罪中‘发行’(通过信息网络传播)的行为性质”。虽然深度链接在著作权法上可构成帮助侵权已不存在争议,但单独构成对信息网络传播权的侵犯仍缺乏法律依据。正是由于信息网络传播权的刑事立法缺失,使得实务部门必须借助刑法的实质解释原理,证成间接行为单独定罪的正当性。民刑相关规定之间天然的罅隙,使得实务部门在适用法律时难以进行严密的“两次违法”逻辑推演。

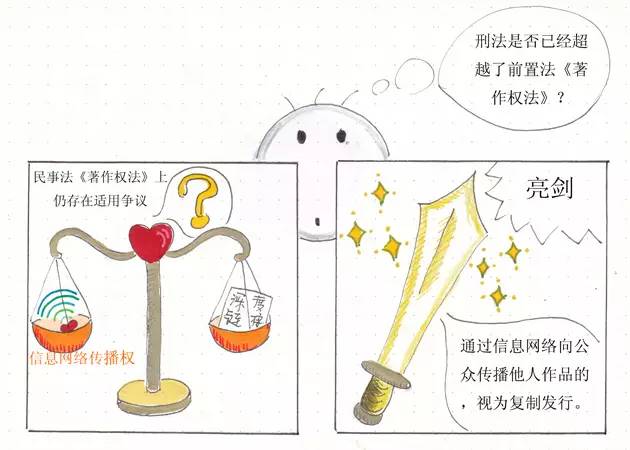

虽然这种认定思路可以将严重侵犯信息网络传播权的行为纳入侵犯著作权罪,但同时也可能导致该罪的泛化适用,某些在前置法上定性不明确的行为得以直接入刑,使得刑法存在越位之嫌。

另外,从立法趋势来看,由于信息网络传播权的民事、刑事概念不一,导致刑法、附属刑法、司法解释之间存在概念冲突,刑法体系内部也难以维持稳定统一。《刑法修正案(九)》第29条将“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的”的行为纳入犯罪圈(帮助信息网络犯罪活动罪),该条的立法意图旨在将帮助行为正犯化。一般认为,该条亦可适用于侵犯著作权罪,而侵犯的专有权利多数情况下是信息网络传播权。如果将前述深度链接入刑案纳入该条视野考察,即使在前置法上设置深度链接的行为只能被认定为帮助侵权,也不影响依据该条将其直接作为正犯实行犯单独处理。易言之,“信息网络传播权”虽尚未写入《刑法》的正式文本,但为侵犯“信息网络传播权”提供技术支持的帮助行为却已直接作为实行犯加以刑事评价和制裁。加之,帮助信息网络犯罪活动罪与侵犯著作权罪存在定罪量刑上的诸多不协调,比如前者系“情节犯”,只要“情节严重”即可入刑,而后者规定了“数额”和“情节”两种标准;从量刑规定看,前者的量刑幅度是“处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”而如果作为侵犯著作权罪的共犯进行认定,量刑幅度分为两档,即“违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”。也就是说,当刑事立法未对信息网络传播权予以独立规制的情况下,与该权利相关的其他立法已开始跟进,使本已存在的民刑规制不一致、不协调现象进一步加剧,后续将带来定罪量刑上的一系列问题。因此,亟待从刑事立法上解决“信息网络传播权”的单独地位问题。

笔者进一步认为,在互联网技术和文化产业蓬勃发展的今天,著作权刑事立法对信息网络传播权的保护问题作出回应已迫在眉睫。目前,我国以司法解释形式将信息网络传播行为扩大解释为复制发行行为,只是权宜之计,加之,其效力低于立法,信息网络传播权亟待单独入刑,以实现民刑法律规范的无缝对接,保障法律适用的确定性和可预见性。笔者建议,待条件成熟时,可通过刑法修正案的方式,将“非法通过信息网络向社会传播他人文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的行为”,以及“未经录音录像制作者许可,通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的”行为犯罪化。关于《刑法修正案(九)》第29条帮助信息网络犯罪活动罪的规定,必须要强调的是,该帮助行为正犯化的立法模式应当严格控制适用范围,社会危害性小、情节轻微的共犯行为不应予以正犯化处理,在信息网络传播权具有独立的刑法地位时,宜视情作为侵犯著作权罪的共犯予以定罪量刑。

彩蛋时间

咳咳咳……现在是轻松一刻。。。

连载了近二十期“漫说知识产权”,瑞秋感触最深的是,知产力的读者们不仅看图,更关注脚本中的观点,这让瑞秋必须时刻保持饱满的学习状态,于是瑞秋开启了打鸡血模式。这不,瑞秋不时出没于校内外的各类讲座和研讨会,有学长甚至半开玩笑说“快感动哭了!”

上周六,瑞秋旁听了学校一场大咖云集的网络游戏版权讲座,当我在会场出现的时候,收获了来自老师的惊讶表情,现场是这样的——

看来我成功逆袭,成为了老师心目中真心热爱学习的好学生,我都快被自己感动哭了!不过言归正传,学习总有回报的。瑞秋听到了自己在“漫说知识产权”里表达过的观点,而且还听到了对这个观点的权威改进建议,瑞秋感到相当满足,线上线下互动学习,有种穿越时空的感觉!

前两天,学校请了两位实务界大咖讲反法,由于机会实在难得,于是瑞秋不顾雷电预警,饭也没吃就到了会场,真是不舍得放弃。到了会场发现学校几名知名教授也来旁听讲座了,瑞秋顿时觉得做了个无比正确的决定!讲座上,两位知识渊博、观点独到的大咖,以风趣幽默的语言和生动的案例,讲解了反法适用过程中存在的问题和对策建议,格外有收获!最让瑞秋佩服的是,台上的大咖们能够非常自如地接住各种高深专业的话茬儿。

瑞秋虽然听得意犹未尽,但对这些话茬儿仍感应接不暇。原来,听讲座也是种玩梗的艺术,大咖们都是专业造梗高手,如果不学习连体会讲座内涵和乐趣的资本都没有。所以为了更有趣地学习,瑞秋也得不断学习啊,嘿嘿!

好了好了,以上煮了些彩蛋,是关于瑞秋最近的学习状态的。瑞秋学习并非想当学霸,瑞秋也靠不了颜值,靠不了才华,唯一坚持的动力就是努力踏实地把事情做好。也感谢大家走进瑞秋写写画画的小世界,见证“漫说知识产权”的成长,谢谢大家耐心读完瑞秋的理性和感性!

好了,尊敬的、亲爱的们,我们下周再见!