特别策划|条条大路通罗马,孰优孰劣未可知

作者|宋献涛 刘良勇 方春晖 德和衡律师事务所

(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文6418字,阅读约需13分钟)

在云计算时代,信息的传输、处理、存储、访问等操作更加趋于地点分布式和主体多元化,再加上通信方法专利撰写中多主体的不可避免性,这些因素导致如何适用全面覆盖原则成为一个头疼的难题,间接侵权的认定变得更加充满争议。美国的Akamai v. Limelight案一波三折,中国的西电捷通v.索尼案扑朔迷离,令法官绞尽脑汁,令业界争执不下,本文以此为切入点,比较中美方法专利间接侵权的实务现状。

(一)案件事实

传统技术中,网页的所有内容(包括HTML基础文件和各种嵌入式对象)都存放在内容提供商(即网站)的本地服务器上,本地服务器响应用户访问请求而传输网页内容,一旦访问量过大,网站响应速度就会变得非常缓慢。为解决该问题,涉案专利将网页的HTML基础文件仍存放在内容提供商的服务器上,但将一部分嵌入式对象存放在CDN提供商的ghost服务器上,CDN提供商拥有很多分布于不同区域的ghost服务器。CDN提供商可以根据用户的位置和当前网络流量状况选择一个合适的ghost服务器做出响应。这样可以降低内容提供商的处理负担,而且用户也可以快速地得到所期望网页的全部内容。

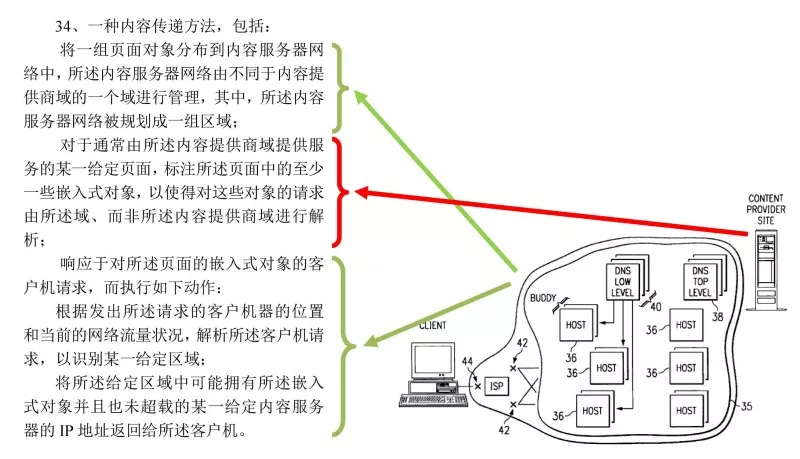

原告Akamai和被告Limelight是两家存在竞争关系的CDN提供商,它们均为内容提供商提供服务。2006年6月,Akamai指控Limelight专利侵权,其专利权利要求34的第二步是让内容提供商标记(tagging)嵌入式对象,CDN提供商据此将标记的对象复制到其ghost服务器上。比对权利要求34的技术特征和Limelight的行为可知,第二步不是Limelight执行的,而是其客户(即内容提供商)执行的。因此,Limelight自身的行为不满足全面覆盖原则,但从文件传输的全过程来看,Limelight执行的步骤加上其客户执行的步骤满足全面覆盖原则,如图所示:

(二)法院观点

2008年,一审法院认定,涉案专利的tagging步骤是Limelight的客户执行的,而不是Limelight执行的。一审法院援引BMC Resources v. Paymentech案[1]和Muniauction v. Thomson案[2]后认为,Akamai也没有证据证明Limelight“指使或控制(direct or control)”其客户执行了上述tagging步骤,故判定Limelight不构成侵权。

2010年,CAFC在BMC Resources v. Paymentech案和Muniauction v. Thomson案的基础上进一步明确:只有在执行全部方法步骤的被控侵权者和其他行为人之间为代理关系或者一方执行方法步骤是对另一方履行合同义务时,才存在共同侵权。CAFC判决认为,Limelight及其客户之间不是代理关系,客户执行tagging步骤也不是对Limelight履行合同义务。据此认定Akamai没有充分证据表明Limelight的客户执行tagging步骤应归咎于Limelight,故维持一审判决。

2012年,剧情出现了翻转,CAFC对Akamai v. Limelight案和McKesson v. Epic案合并进行了全席再审,最终以6比5的微弱优势推翻了之前的结论。多数派意见认为,在方法权利要求的全部步骤由多方执行的情况下,即使没有任何一方单独构成直接侵权,但如果有一方促使或鼓励他人侵权,仍需承担诱导侵权责任。多数派意见认为Limelight构成诱导侵权,理由是:(1)Limelight明知Akamai的专利,(2)涉案专利中只有一个步骤不是Limelight执行的,(3)但该步骤是Limelight诱导其客户执行的,并且(4)其客户确实执行了该步骤。[3]

2014年6月,美国最高法院推翻了CAFC的全席再审判决。最高法院判决认为:让诱导方承担侵权责任的前提是,必须有一方因为执行方法的所有步骤而构成直接侵权;由于没有任何一家公司执行Akamai方法权利要求的所有步骤,因此不存在直接侵权;没有直接侵权,也就谈不上诱导侵权。[4]

2015年8月,CAFC做出第二次全席判决,这次扩大适用了直接侵权的适用范围,把原有的“指使或控制”规则扩展为:被告为他人执行专利方法的步骤收受好处或参与活动提供条件,并确定其执行方式或时机[5]。由此认定Limelight构成直接侵权。[6]

(三)小结

由Akamai v. Limelight案的曲折历史可知,美国最高法院坚持间接侵权(包括诱导侵权和帮助侵权)应以直接侵权为前提。至于直接侵权判定的具体规则,CAFC可以设计和调整。就目前来看,采用的是标准的单一主体规则(single party rule)或者修正的单一主体规则:被告单独实施权利要求的全部特征;或者,被告虽然只是实施了一部分特征,但对其他行为人实施剩余特征具有足够的控制或指使而应归咎于他。其中对于多主体实施的情形,只有在满足直接侵权的基础上,才能追究间接侵权者的诱导或帮助侵权责任。因此,CAFC在2015年的判决中扩充了“指使或控制”的具体规则,由此扩大了直接侵权的适用范围。

(一)案件事实

涉案专利涉及WAPI功能,需要MT(移动终端)、AP(接入点)、AS(认证服务器)三者的共同参与方可实施,缺一不可,示意图如下:

权利要求1如下:

1、一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法,其特征在于,接入认证过程包括如下步骤:

步骤一,移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求;

步骤二,无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求;

步骤三,认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证;

步骤四,认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP,执行步骤五;若移动终端MT认证未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;

步骤五,无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT;

步骤六,移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;

步骤七,移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信。

可以看出,这是牵涉多个主体的系统级权利要求(system level claim),MT执行三个步骤,AP、AS各执行两个步骤。被告索尼只制造MT,MT出厂前的设计和测试阶段所使用的AP和AS系由原告西电捷通销售,至于MT售出后是否与AP和AS互动、与哪家企业生产的AP和AS互动,被告无法掌控,原告也没有提供证据加以证明。原告主张被告制造、销售的被控侵权产品作为一种必不可少的工具,为他人实施涉案专利提供了帮助,构成帮助侵权。

(二)法院观点

一审判决认为:一般而言,间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是,这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为,而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的默认方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可,至于该用户是否要承担侵权责任,与间接侵权行为的成立无关。被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合,且该组合系专门用于实施涉案专利的设备,未经原告许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为,已经构成帮助侵权行为。一审判决创设了帮助侵权的新规则:原告仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可。[7]

对于帮助侵权问题,二审判决认为构成帮助侵权需以直接侵犯专利权行为的存在为前提。但认为在特殊情况下,由于直接实施行为不构成侵犯专利权,如果不能判令“间接侵权”行为人承担民事责任,则相当一部分通信、软件使用方法专利不能获得法律有效或充分保护,不利于鼓励科技创新及保护权利人合法权益。不过,二审法院非常谨慎地指出,直接实施人不侵犯专利权而由“间接侵权”行为人承担民事责任属于例外情况,应当符合下列要件:1、行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品,未经专利权人许可,为生产经营目的向直接实施人提供该专用产品;2、该专用产品对涉案专利技术方案具有“实质性”作用,即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品对实现涉案专利技术方案而言,不但不可或缺,而其占有突出的重要地位,而不是任何细小的、占据很次要地位的产品;3、该专用产品不具有“实质性非侵权用途”,即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品并非通用产品或常用产品,除用于涉案专利技术方案外无其他合理的经济和商业用途;4、有证据证明存在直接实施人且该实施人属于“非生产经营目的”的个人或《专利法》第六十九条第三、四、五项的情形。除第三个要件应当由“间接侵权”行为人承担举证责任外,其他要件的举证责任应当由专利权人承担。[8]

二审法院认定被诉侵权产品中硬件和软件结合的WAPI功能模块组合在实施涉案专利之外,并无其他实质性用途,故应该被认定为专门用于实施涉案专利的设备。但却认为,涉案专利系典型的“多主体实施”的方法专利,该技术方案在实施过程中需要多个主体参与,多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案,而索尼中国公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端,并未提供AP和AS两个设备,移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS系三元对等安全架构,移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS交互使用才可以实施涉案专利。因此,本案中,包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时,也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。因此,在没有直接实施人的前提下,仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权,不符合上述帮助侵权的构成要件,而且也过分扩大对权利人的保护,不当损害了社会公众的利益。

(三)小结

由上可知,一审和二审法院均承认间接侵权以直接侵权为前提存在例外。一审法院认为如果被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征,即可认定构成间接侵权,但没有详细解释用户如何使用被控侵权产品才能全面覆盖专利权的技术特征,只是笼统地说被告已经构成帮助侵权行为,因此存在思维跳跃和语焉不详之处。二审法院在这方面进行了细致的分析,指出移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS系三元对等安全架构,被告仅提供内置WAPI功能模块的MT,并未提供AP和AS,仅仅使用MT无法满足全面覆盖原则,因此不存在直接实施人,从而无法认定帮助侵权。

关于间接侵权,二审判决的亮点至少有二:1、借鉴了美国的标准单一主体规则或者修正的单一主体规则,即,单一行为人独自完整实施涉案专利,或者单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,在此基础上还增加了多个行为人共同协调实施涉案专利的情形;2、强调被控间接侵权产品在实施专利技术方案中的重要性,即,必须占有突出的重要地位,而不是任何细小的、占据很次要地位的产品,二审法院虽然认可MT满足专用产品的要求,但认为其在三元对等安全架构中并非居于主导地位,因此尚不足以构成帮助侵权。

(一)直接侵权or间接侵权

在Akamai v. Limelight案中,CAFC第一次全席判决适用了字面含义宽泛的诱导侵权条款,在没有认定直接侵权的情况下即认定被告构成诱导侵权,但最高法院持不同意见,认为诱导侵权的成立前提是有单一主体因为执行方法的所有步骤而构成直接侵权,如果没有直接侵权,就不存在诱导侵权。CAFC第二次全席判决丰富了原有的“指使或控制”规则,从而扩大了直接侵权的适用范围。在此过程中,美国法院强化了诱导侵权和帮助侵权必须以直接侵权为前提的理念,但直接侵权扩大化的后果是创设了两种类型的直接侵权:狭义的直接侵权,单一主体的行为满足全面覆盖原则;广义的直接侵权,单一主体的行为虽不完全满足全面覆盖原则,仍需为他人完成剩余步骤的行为担责。这样做虽然把事情搞得比较复杂,但好处在于,专利侵权判定中的单一主体规则和全面覆盖原则的根基未动摇,不过,关于“为他人执行专利方法的步骤提供条件,并确定其执行方式或时机”,其判断仍充满不确定性,需要结合个案加以具体分析。

其实,我国也有直接侵权和间接侵权竞合适用的案例,例如,在廖洪云诉深圳市展昊德塑胶电子有限公司侵害外观设计专利权纠纷案和廖洪云诉深圳市讯天宏科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中,外观设计专利产品是移动电源,被诉侵权产品则是移动电源外壳,深圳中院认为构成引诱侵权,而广东高院则认为构成直接侵权[9],其中一案已进入最高人民法院的再审程序。如果西电捷通v.索尼案也进入再审程序,最高人民法院是否会协调两案的处理思路,在直接侵权和间接侵权之间做出选择,也不是没有可能。

(二)间接侵权是否必须以直接侵权为前提

关于间接侵权是否必须以直接侵权为前提,美国最高法院的立场非常坚定。CAFC可能感觉到在间接侵权的路上走不下去,所以后来改为扩大直接侵权的适用范围。

在我国的西电捷通v.索尼案中,一审和二审法院都对被告是否构成帮助侵权进行了分析阐明,二者都不强求间接侵权必须以直接侵权行为的存在为前提,允许特殊情况下有例外。二审法院明确提出将侵权行为扩展为专利实施行为,只要能够再现专利的技术方案即可,由此克服因用户不具有生产经营目的而无法认定侵权的羁绊,这样就扩大了间接侵权的前提条件,降低了认定间接侵权的难度,对于加强专利权的保护是一个好消息。但问题在于,专利侵权判定中的全面覆盖原则受到了极大的冲击,增大了对专利侵权行为预判的不确定性,压缩了规避设计的自由空间,可能导致存在明显撰写缺陷的专利得到保护,这样偏袒专利权人的作法不利于引导业界提高专利撰写质量。

笔者理解,美国专利法第271条不要求生产经营目的,而我国专利法第11条却有这样的要求,立法技术上的此种差异导致我国法院在面临间接侵权问题时只能戴着镣铐跳舞,因此最根本的解决方案还是在立法层面进行修改,以解除间接侵权的镣铐。

(三)对重要性和比例的考虑

美国的帮助侵权条款要求帮助侵权者提供的组件构成专利的主要部分[10],从而把帮助侵权者限缩为完成侵权主要工作、但把最后一击的任务交给直接实施者的主犯,这样可以避免伤及无辜。

在西电捷通v.索尼案中,涉案专利权利要求1包含七个步骤,被告的产品只执行三个步骤,从比例上看,被告似乎不是主犯,而是处于从犯的地位。一审法院没有考虑帮助侵权者提供的专用产品在实施专利技术方案中的重要性或比例,这可能会把帮助侵权变成一个大口袋,导致一些在侵权活动中处于配角地位的主体被卷入诉讼并承担责任。二审法院对此进行了纠正,认为被控侵权产品在三元对等安全架构中并非居于主导地位,不足以体现专利的最实质部分,AP和AS也不是无关紧要的部件,因此被告不构成帮助侵权。

通过上文的分析可以看出,美国现在试图向直接侵权注入吸星大法,把以前间接侵权无法妥善解决的一些问题吸纳到其中。此外,今年6月,美国最高法院在Westerngeco v. ION案中甚至允许将域外利润损失纳入专利侵权损害赔偿[11],该案对美国专利侵权领域域外行为的适用产生了如下的影响:域内或域外专利实施行为是否构成专利侵权,以及域外的利润损失是否可以依据美国专利法得到赔偿。同时,由于美国的产业空心化问题目前依然明显,特别是,涉及电子产品公司在内的许多企业出于降低成本和供应链的考虑选择其他国家作为产品的制造地或服务的运营地,这使得美国在争议解决中会越来越多地考虑域外的行为。据此不难预测,对于部分行为发生在域外的情形,美国完全有可能通过扩大使用直接侵权的“指使或控制”规则,对云计算的跨境行为加以规制。

相比之下,我国专利法中没有长臂管辖的传统,对云计算的跨境行为基本上无能为力。如果域外的行为可以被认定为国内被告指使或控制的实施行为,或者,如果权利要求中的一些特征可以被认定为使用环境特征,或许可以解决一些间接侵权问题,当然,这需要司法政策的鼓励和法官突破传统的勇气。

综上可见,对于被告只实施方法专利部分步骤的情形,中美都试图在政策和价值层面予以规制,但二者遵循的路径并不相同,都没有找到完美的解决方案。条条大路通罗马,孰优孰劣,还有待时间的检验。

[1] 判决要点:侵权应以被告“指使或控制”另一方为条件,独立平等的合作不构成侵权。

[2] 判决要点:“指使或控制”必须达到可将每一步都归咎于被告的程度(即,被告为控制者或幕后操纵者),如果被告只是控制他人对其系统的访问并告诉他们如何使用其系统,尚不足以承担侵权责任。

[3] http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1291.pdf

[4] https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf

[5] Liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance

[6] http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/9-1372.Opinion.8-11-2015.1.

[7] (2015)京知民初字第1194号。

[8] (2017)京民终454号。

[9] 深圳中院(2014)深中法知民初字第17号民事判决书;广东高院(2014)粤高法民三终字第773号民事判决书。深圳中院(2014)深中法知民初字第16号民事判决书;广东高院(2014)粤高法民三终字第774号民事判决书。

[10] 美国专利法271(c),constituting a material part of the invention。

[11] https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf