漫说知识产权 | 科普:知识产权惩罚性赔偿制度究竟是什么?

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 秦瑞秋

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

实行严格的知识产权司法保护制度要求,“在法律允许的范围内积极采取有效措施,加大司法惩处力度,降低维权成本,给权利人提供充分的司法救济,使侵权人付出足够的侵权代价,努力营造侵权人不敢侵权、不愿侵权的法律氛围。”[1]而惩罚性赔偿制度的构建就是破解知识产权侵权赔偿难题,加大对侵权行为的打击力度和威慑力的有益探索。如果您对知识产权侵权惩罚性赔偿还感到陌生,本期“漫说知识产权”就为大家科普一下(嘘……瑞秋自己刚科普完)。

Q:什么是知识产权侵权惩罚性赔偿?

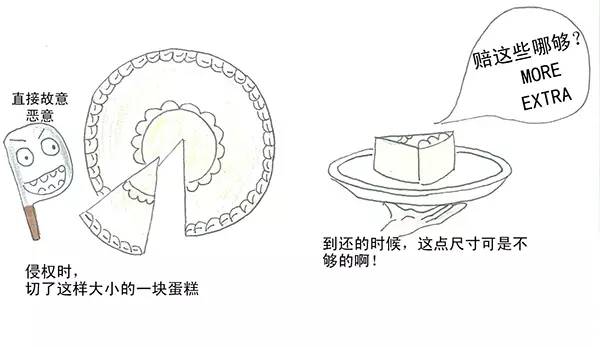

A:对知识产权侵权行为实行惩罚性赔偿是指当个人或组织以肆意、故意或放任的方式侵犯知识产权所有者权利而导致其遭受损失时,司法或行政机关判定侵权者需要承担超出实际损害之外的赔偿。[2]

Q:惩罚性赔偿与补偿性赔偿的区别?

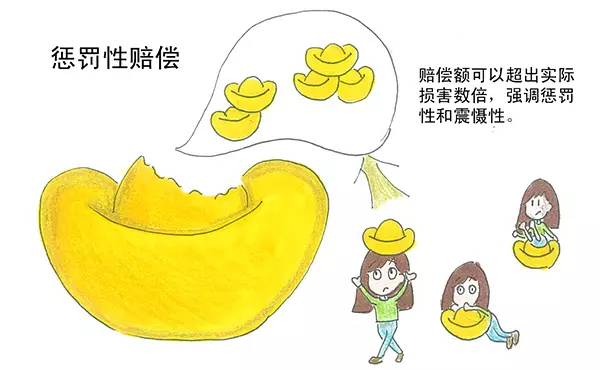

A:在民事赔偿的司法实践中,有两种赔偿原则:第一种是“补偿性赔偿”,又称“填平性赔偿”,即权利人损失多少,侵权人就赔偿多少。其目的主要是补偿和填平权利人的损失,剥夺侵权人的非法获利。第二种是“惩罚性赔偿”,又称“示范性赔偿”或“报复性赔偿”,与“补偿性赔偿”相比,惩罚性赔偿更强调赔偿数额超出实际的损害数额,旨在体现赔偿责任的惩罚性和威慑性,从而起到预防知识产权侵权的作用。

Q:为什么要引入知识产权惩罚性赔偿?

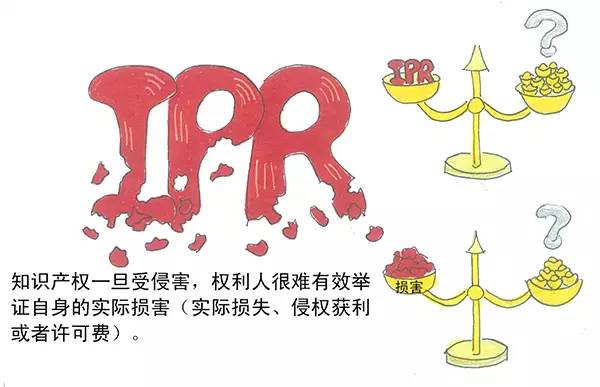

A:目前,我国知识产权民事赔偿司法实践,多采用基于“补偿性赔偿”原则的法定赔偿。但是由于知识产权具有无形性、易逝性以及市场关联性等特征,实际损失数额、损失与侵权行为之间的因果关系等都难以有效认定,补偿性赔偿既无法给予权利人充分的保护,对潜在的侵权行为亦不能给予有力震慑。因此,有必要引入“惩罚性赔偿”大幅提高赔偿额度,以达到有效保护知识产权、激励创新的目的。

Q:为何我国《商标法》的惩罚性赔偿规定难以在司法实践中加以适用?

A:我国《商标法》已引入惩罚性赔偿机制,即该法第六十三条第一款规定:“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的1倍以上3倍以下确定赔偿数额。”[3]但是“上述方法确定的数额”只包括权利人损失、侵权人获利以及许可使用费,并未将法定赔偿作为计算基数。从司法实践现状来看,由于商标侵权案件的权利人(利害关系人)难以获取侵权人的获利证据,也难以准确计算因侵权行为造成的损失,因此,大多数案件都采取了法定赔偿。而惩罚性赔偿计算基数中却未将法定赔偿包含在内,仅是根据已经确定的“实际损失、侵权获利或者许可费的倍数”来计算的,因而导致惩罚性赔偿在实践中遇到适用困境。

Q:如何完善知识产权惩罚性赔偿制度?

A:一是明确惩罚性赔偿适用的条件与范围。

二是科学设计惩罚性赔偿额度。在具备惩罚性赔偿适用条件的前提下,当“实际损失”、“侵权所得”、“许可费”均无法计算时,如何确定惩罚性赔偿的数额?

三是完善证据制度以确定权利人损失或侵权人获益。

Q:还有其他问题吗?(瑞秋自问自答)

A:暂时没有,但瑞秋还有话想说。不耽误大家时间和流量,瑞秋要讲的请见下图。

·

参考文献:

1.陶凯元:《知识产权司法保护要努力践行“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”四项司法政策》,微信公众号:中国审判杂志,2016年7月7日;

2.《上海知识产权法院服务保障上海建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》;

3.冯晓青、罗娇:《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,载《知识产权》,2015年第6期;

4.李志军:《国外知识产权侵权惩罚性赔偿分析》,载《中国知识产权报》,2015年4月3日,第8版;

5.凌宗亮、陈璐旸:《通过法定赔偿实现惩罚功能,法院这招儿用得妙》,微信公众号:上海知产法院,2016年7月29日;

6.《依法保护国外软件著作权,上海知产法院对大量恶意copy侵权者加大判赔力度》,微信公众号:上海知产法院,2016年7月1日;

7.吴盈喆、凌宗亮:《生产行为、多次被查……这些情形有可能让赔偿额翻倍》,微信公众号:上海知产法院,2016年7月8日;

8.何昌、刘思阳:《知识产权法领域惩罚性赔偿制度的构建》,载《光明日报》,2013年10月8日;

9.吴学安:《商标侵权“惩罚性赔偿”难在何处?》,载《中国知识产权报》,2016 年5月6日,第7版。

注 释:

[1]陶凯元:《知识产权司法保护要努力践行“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”四项司法政策》,微信公众号:中国审判杂志,2016年7月7日。

[2] 李志军:《国外知识产权侵权惩罚性赔偿分析》,载《中国知识产权报》,2015年4月3日,第8版。

[3]该条的完整表述为,“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定;权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的1倍以上3倍以下确定赔偿数额。”