侵犯商业秘密犯罪中的“盗窃”究应作何理解

作者 | 衣庆云 北京大成(大连)律师事务所

2025年4月24日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2025〕5号)(以下简称“《解释》”),其中,第16-21条集中对涉侵犯商业秘密刑事案件的相关问题进行解释,界定了“盗窃”“电子侵入”等相关概念,对“情节严重”“情节特别严重”的构成以及损失数额的认定等进行了明确。然而,《解释》仍然未能对一个争议问题给出结论,行为人知悉或有权限接触商业秘密的情况下,违反保密义务复制商业秘密信息,是仅构成违反义务型侵犯商业秘密行为,还是也可以构成“盗窃”?对这个问题的不同回答会导致的影响是,如果不能构成盗窃,则大量单位内部员工仅获取而未披露、使用商业秘密信息的行为将既不受刑事法律规制,也不受民事法律规制。

《刑法》和司法解释的背景

《刑法》第219条第一款:

有下列侵犯商业秘密行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;

(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;

(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。

从侵权手段的角度,该款所列举的侵权行为可以区分为“不正当手段获取型”与“违反义务型”两种类型的侵犯商业秘密犯罪的行为。其中,第一款第一项表述的即“不正当手段获取型”侵犯商业秘密犯罪行为,第三项是“违反义务型”侵犯商业秘密犯罪行为;从侵权行为状态的角度,第一项规制的行为是“获取”,第三项规制的行为是“披露、使用”,据此,也可以将该款列举的侵权行为概括为“(单纯)获取型”(即,尚未披露或使用)和“披露、使用型”侵犯商业秘密犯罪行为,从这一角度,第一项又是“(单纯)获取型”侵犯商业秘密犯罪行为。

对该款的法律适用,目前争议较大的是,对第一项所列举的不正当手段中的“盗窃”应如何理解。

最高人民法院、最高人民检察院于2020年9月13日联合发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条:“采取非法复制、未经授权或者超越授权使用计算机信息系统等方式窃取商业秘密的,应当认定为刑法第二百一十九条第一款第一项规定的‘盗窃’”;而2025年4月24日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条则解释:“采取非法复制等方式获取商业秘密的,应当认定为刑法第二百一十九条第一款第一项规定的‘盗窃’;未经授权或者超越授权使用计算机信息系统等方式获取商业秘密的,应当认定为刑法第二百一十九条第一款第一项规定的‘电子侵入’”,新旧司法解释对“盗窃”解释的差异显而易见。

然而,本文拟探讨的不是前述解释中的差异,而是一个在旧司法解释中没有明确,在新司法解释出台后仍没有解决的问题:行为人知悉或有权限接触商业秘密的情况下,违反保密义务复制商业秘密信息,是仅构成违反义务型侵犯商业秘密行为,还是也可以构成“盗窃”?长期以来的主导性观点是前者(以下称“盗窃否定说”),“如权利人员工因参与研发、生产知悉商业秘密,或权利人合作方在代加工过程中掌握商业秘密的,由于接触该商业秘密具备合法正当性基础,因此,只能认定为违约获取,而不能认定为不正当获取。”直至2024年1月出台的江苏省法院、江苏省检察院、江苏省公安厅联合发布的《办理侵犯商业秘密刑事案件的指引》,对于“以不正当手段获取商业秘密”的认定的观点仍然是:“认定此项行为的前提是犯罪嫌疑人、被告人此前并不掌握、知悉或者持有商业秘密,应当排除因法律规定、职务职责或者合同约定,合法掌握、知悉或者持有商业秘密的情形,以区别于“违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求”的行为”(第三条之(一)之1)。

所谓刑法谦抑性解释的不成立

也许有人会认为,行为人知悉或有权限接触商业秘密的情况下,违反保密义务复制商业秘密信息,属于“违反义务型”侵犯商业秘密无疑,没有必要纠结于是否将其归于“不正当手段获取型”的盗窃。问题是,前述第三项所规定的“违反义务型”侵犯商业秘密行为的构成,必须是从事了披露或使用行为,如此,在单纯以不正当手段获取商业秘密而没有进一步披露或使用的情况下,就不能适用第三项进行规制。既不能适用第三项,又不能适用第一项,此种类型的行为就无法规制了。有人解释说,这正是刑法谦抑性的体现:仅获取而未披露、使用,危害性小于实际披露、使用,不足以刑事制裁,权利人仍可通过民事途径实现救济。实际上,这也是盗窃否定说据以立论的主要论据。然而,《刑法》第219条所列举的侵犯商业秘密行为,是从《反不正当竞争法》(修正前第9条,修正后第10条)中转化过来的,表述基本一致,依据前述法条分析,对单纯获取行为,民事途径也无法救济。因此,所谓刑法谦抑性的解释根据是不能成立的。

如此,依据盗窃否定说的观点,知悉并有权限接触商业秘密的核心技术人员或高管,将商业秘密信息复制到个人管控的载体,甚至在离职时将商业秘密信息载体带走,就不构成侵犯商业秘密,刑事不构成,民事也不构成。如果法律如此解释,无异于宣告企业对内部核心员工的商业秘密管理措施几乎没有意义,尤其是考虑到目前侵犯企业商业秘密的行为主体,绝大多数是企业内部员工的现状。

“盗窃否定说”无视商业秘密的特征

盗窃否定说是一种无视商业秘密权的基本特征的观点。商业秘密权的存在是以对商业秘密信息的管控为前提的,可以说,没有管控就没有商业秘密,丧失对商业秘密的管控就面临商业秘密权利丧失的巨大现实危险。

可能有这样的辩解:丧失管控并不必然被披露、使用,未披露、使用就不会有实际损害,待实际被披露、使用后,权利人再维护权利即可。这种辩解还是无视商业秘密权的特点:一方面,因为商业秘密自身的特点,权利人发现商业秘密被披露给第三人或者被使用有非常高的难度,即使可以发现被披露、使用,证明构成侵权的难度也非常之大,统计表明,商业秘密侵权案件中权利人胜诉的概率远远低于其他民事案件,侵权证明难度大是主要原因。另一方面,像专利权、商标权、著作权等知识产权被侵权,不会导致权利丧失的后果,而商业秘密只有在秘密状态下才是商业秘密,一旦被公开,就无可挽回地丧失权利。商业秘密脱离管控后,被公开的危险大大增加,权利人自己无法左右,继续原先的营业状态可能承受巨大风险,因为商业秘密公开后,既有的竞争优势就荡然无存,权利人对营业的继续会面临进退维谷的局面,更遑论扩大营业。从这一意义上说,脱离管控后,对权利人的实际危害是现实的、客观的,认为尚未发生实际损害的观点是错误的。比照实体物盗窃的场景,会有人认为仅使财产脱离所有人管控而未予实际使用、变卖就没有造成实际损害吗?

法理本原的应然解释

回到法理和立法解释的本原,也足证盗窃否定论的错误。

第一,第一项规制的本来就是获取行为,本项表述的罪状非常清楚,获取即满足行为要件,并未涉及披露、使用。非要在获取基础上附加后续实际披露利用的行为,这是曲解法律。

第二,无权限而以贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入等方式获取,还是有权限复制后从权利人处带走,都是使权利人商业秘密脱离管控,都是使权利人的商业秘密处于危险之中,损害后果是一样的,主观恶意也没有差别,制止两种形式的侵权行为是商业秘密保护法律的应有之义,两种侵权形式区别对待,显然背离法律宗旨。

第三,司法解释将“盗窃”解释为“采取非法复制等方式获取商业秘密”,而知悉并有权限接触商业秘密显然不能排除非法复制的可能性,比如,员工利用其权限便利,在离职前超出工作需要批量复制商业秘密信息并带离公司,这无论如何都不能评价为合法吧?

有观点认为,复制的非法或不正当,必须是附加了显性的非法手段,比如为不留痕迹而采取技术措施绕开管控,或者隐匿复制者的身份等。这种观点一方面背离了法理上对“非法”或“不正当”的正常解释;另一方面,如此解释实际是鼓励行为人大摇大摆地径行复制,遮遮掩掩反而陷于危险。

有接触权限或合法知悉而复制不属于盗窃的观点,如比照盗窃实体物,相当于说有管理或使用财产权限的人将企业财产秘密带离企业不构成盗窃,这显然是荒谬的。

非正当意图主观要件的必要性

当然,笔者也非常赞同,对知悉并有权限接触商业秘密的员工复制商业秘密信息行为性质的认定,必须附加非正当意图的主观要件。员工将单位商业秘密信息拷贝至个人载体,只要是为工作目的,即使是违反了保密制度,也不能认定为盗窃。在实务上,意图的正当性并不难证明,比如前述列举在离职前超出工作需要批量复制商业秘密信息后带离公司,或者在已经自己或以亲属的名义另行从事与本单位相同的营业的情形下违反单位制度的复制等。为避免伤及无辜,对非正当意图的主观要件的认定从严把握也未尝不可,但无论如何也不应认为知悉并有权限接触商业秘密就一律不构成盗窃手段的非法获取。

回归正解的司法实践

实际上,最高人民法院在上诉人北京某科技公司甲与被上诉人曹某某、王某某、北京某科技公司乙侵害技术秘密纠纷案(〔2023〕最高法知民终539号)中,已经对该问题给出了正确的分析和结论。尽管该案为民事案件,但如前所述,《刑法》第219条对侵犯商业秘密行为的列举是基于《反不正当竞争法》的规定而来,两法中相同的概念的含义不应存在不同解释。最高人民法院在该案裁判中认为,判断有合法渠道接触商业秘密的主体的行为是否违反《反不正当竞争法》第九条第一款第一项的规定,不能仅孤立地看被诉侵权人此前有无接触、获取商业秘密的权限和被诉侵权人获取商业秘密的方式是否对应法律明文列举的手段类型,而应当综合审查被诉侵权人获取商业秘密的意图及其获取商业秘密后实施的行为,判断该被诉侵权行为是否导致或者可能导致权利人失去对该商业秘密的有效控制。被诉侵权人有权接触涉案技术秘密,并不代表其接触、获取技术秘密的方式以及获取后对技术秘密实施的处置行为必然具有正当性。《反不正当竞争法》第九条第一款第一项所规制的非法获取行为主体,既包括依约或依法对权利人负有明确具体的保密义务或保密要求的主体,也包括其他不负有明确具体的保密义务或保密要求的主体;即使特定主体依约或依法有权接触权利人的商业秘密,如果该主体在特定场合通过非正当方式获取权利人的商业秘密,则仍然存在适用《反不正当竞争法》第九条第一款第一项的可能。最高法院的以上阐述,对“正当性”给予了非常正确的解释。

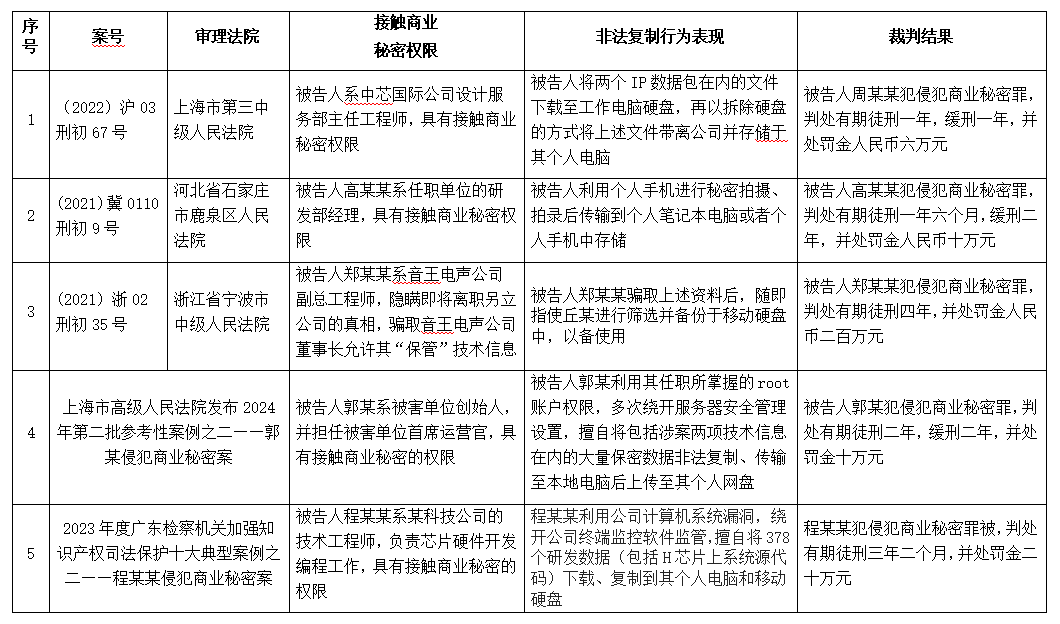

除该案外,多地法院在刑事案件中已经正确适用《刑法》第219条规制知悉并有权限接触商业秘密但非法复制商业秘密的犯罪行为(参见文后表格)。

然而,盗窃否定说仍为目前有力观点,显著影响实务上对此类获取商业秘密行为的定性和处理,有必要通过司法解释等形式予以直接明确。

END

知产力AI智能体点评

这篇文章深入探讨了侵犯商业秘密犯罪中"盗窃"行为的界定难题,特别是针对有权限接触商业秘密的内部人员违规复制行为的定性问题,展现了作者对这一法律争议的深刻思考。以下从几个方面进行简要点评:

1、争议焦点的精准把握

文章敏锐地捕捉到司法解释修订后仍存在的法律适用难题:对于有权限接触商业秘密的员工违反保密义务复制信息的行为定性问题。作者指出,若按传统"盗窃否定说",此类行为既不符合"违反义务型"侵权要求(需有披露或使用行为),也不被认定为"盗窃",将导致法律规制空白。这一分析直击商业秘密保护体系的漏洞,揭示了实务中企业维权难的根源。

2、论证逻辑的严密性

作者构建了多维度的反驳体系:(1)从商业秘密特性角度,指出丧失管控即构成现实危险,不同于其他知识产权;(2)从法解释学角度,强调"获取"行为的独立性,不应附加披露使用要件;(3)通过类比实体物盗窃,揭示"盗窃否定说"的逻辑荒谬性。这种多角度的论证使观点更具说服力。

3、实务建议的平衡性

作者并非简单主张扩大"盗窃"的认定范围,而是提出了"附加非正当意图主观要件"的折中方案。这一建议既回应了保护需求,又避免了打击面过宽,体现了法律适用的精细平衡。文中引用的最高人民法院判例(2023最高法知民终539号)也为实务操作提供了明确指引。

4、可优化之处

若能在以下方面进一步完善,文章将更具说服力:(1)增加实证数据,如此类行为导致商业秘密泄露的实际比例;(2)对比不同法域的立法例,如美国《经济间谍法》对"盗用"的宽泛界定;(3)分析企业合规应对策略。但总体而言,该文对推动商业秘密刑事保护的理论发展与实践统一具有重要价值。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | Pexels 编辑 | 有得