周末特稿 | 专利保护范围研究

摘要

专利保护范围初步量化为,专利保护范围与专利独立权利要求中的技术特征数量成反比。专利保护范围精确量化为,以专利所在的技术领域作为全集,专利独权的技术特征数量形成的子集与专利保护范围形成的子集互补。基础专利的独立权利要求技术特征数量与衍生专利的保护范围之间具有此消彼长的间接关系。

关键词:专利保护范围、量化、基础专利、衍生专利

一、研究背景

在当下的市场经济环境中,企业的知识产权保护相当薄弱。形成这样的局面,主要方面是由于企业自身的知识产权保护意识淡薄,不能将自身的知识产权充分运用以形成优势竞争力;次要方面是由于当前我国知识产权保护制度不够完善,不能形成高效便捷的知识产权保护机制。本文着重论述主要方面的原因,即企业自身如何将自己智力成果及创新成果,变成实实在在的知识产权,而且是能获得法律较大力度保护的知识产权。作为知识产权最核心的一员,专利能否获得强有力的保护,直接关系到知识产权的整体保护水平以及企业创新成果的价值转化水平。

根据笔者多年的专利代理和专利诉讼经验,中国的大多企业申请专利只是单纯地响应国家政策,完成专利申请指标,有的甚至为了多获取国家的专利申请补贴,获评高新技术企业,以获得政府奖励。这样的企业在专利维权时,才后悔专利保护范围不够大,涉嫌侵权产品轻易绕开了专利;或者专利权不够稳定,专利很容易被对手无效掉。这都是企业不注重专利的保护范围及专利的质量导致的恶果。

二、问题的提出

事实上,专利保护范围是否够大是专利能否获得强有力保护的重要一环。专利保护范围大小对企业知识产权保护的影响最直接地体现在专利维权实践中,尤其是在专利侵权判定的过程中,但是专利保护范围的形成并不是在专利授权及专利维权时,而是在最初的专利撰写时。那么如何将最初专利撰写时的专利保护范围设定与后期专利维权时的侵权产品识别和侵权判定有机结合,形成良性互动,最终掌握在企业手中的是保护范围较大且权利牢靠的诸多专利(这是专利质量高的体现)。在这样的良性互动过程中,企业从对专利谋划布局到专利撰写时的保护范围设定再到专利维权时的专利权有效运用,企业自然会将知识产权视为自己的生命,大幅增强知识产权保护意识,将不纯的动机回归至专利制度的应有之义上。

但是在专利撰写和专利维权的实践中,专利的保护范围只是个模糊的概念。如何将专利保护范围量化以形成一个专利代理人和专利律师可操作的概念,是一个现实且迫切的命题。

三、问题的解决

下文笔者试图使用参数量化专利保护范围,以及采用图表形象化专利保护范围。

(一)专利撰写时设定专利保护范围应以专利维权时企业欲保护的市场范围为准。

1、参数的选择

我们看最高院司法解释的规定“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”[①]。这里涉及到一个重要参数,即权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,通常也就是专利独立权利要求的技术特征数量。这个重要参数是企业欲保护的市场范围的直观体现,因为技术特征是直接出现在市场上的产品中的,出现技术特征的产品越多说明涉及的市场范围越大。我们将采用这个重要参数来量化专利保护范围。

2、专利保护范围的初步量化

专利代理实务中有这么一个通俗观念,即独立权利要求中技术特征的数量越多,专利的保护范围越小。这是容易理解的,因为根据上述司法解释规定的侵权判定规则,权利要求记载的技术特征全部包含在被诉侵权技术方案中,才认定为侵权;那么独立权利要求中技术特征的数量越少,被全部包含在被诉侵权技术方案的概率才越大;反之,独立权利要求中技术特征的数量越多,被全部包含在被诉侵权技术方案的概率越小。可见,上述通俗观念在大致的比例关系上是正确的,即专利保护范围与专利独立权利要求中的技术特征数量成反比。采用公式直观化地表示为:

y=a/x

其中,y表示专利保护范围,x表示专利独立权利要求中的技术特征数量,a表示比例系数。

3、专利保护范围的精确量化

但是以上通俗观念中的比例关系对专利保护范围的量化还不够精确,笔者采用数学集合的理念提出如下精确的量化观点:

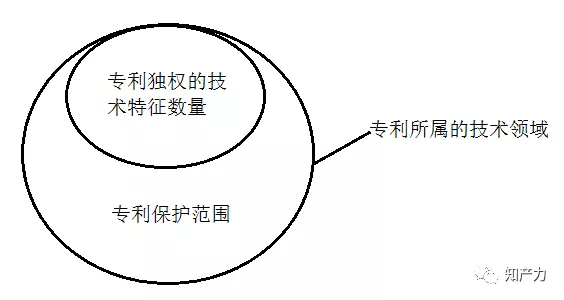

专利独权的技术特征数量与专利的保护范围在以所属技术领域为全集的集合中互为补集。换言之,以专利所在的技术领域作为全集,专利独权的技术特征数量形成的子集与专利保护范围形成的子集互补。

采用公式直观化表示为:

A∪B=U

其中,A表示专利独权的技术特征数量,B表示专利的保护范围,U表示作为全集的专利所在的技术领域。

采用图形形象化表示为:

图1:专利保护范围的精确量化图

从图1也能看出,随着专利独权的技术特征数量的增加,专利保护范围就会缩小。根据上述数集理念及图1,企业在专利撰写时便容易设定专利保护范围,只要通过调研了解清楚本技术领域哪些技术特征是关键的、核心的、必要的,并在这些技术特征上创新,然后将这些必要的技术特征纳入到独立权利要求中,而不必要的技术特征统统舍去,这样形成的独立权利要求中技术特征最少,保护保护范围最大,而且权利也最牢靠。同样根据上述数集理念及图1,企业在专利维权时也容易识别侵权产品,便于维权,因为企业在申请专利之初便对本领域的必要技术特征如数家珍,一旦市场上出现包含有这些必要技术特征的产品,就基本落入了自己专利的保护范围,从而可以快速识别侵权产品。这些都为专利代理人和专利律师带来实实在在的可操作性。

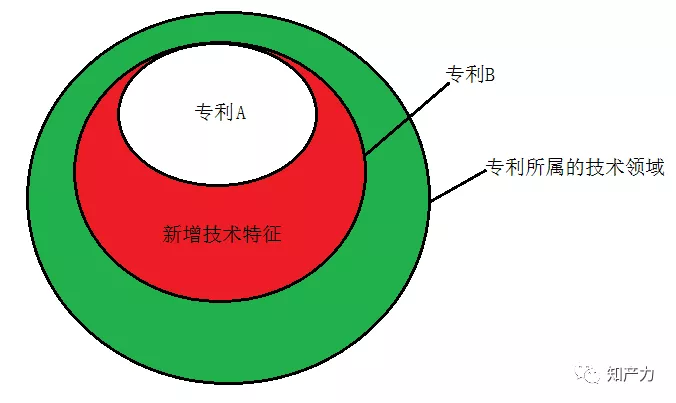

4、专利保护范围精确量化图的进一步演化

图1是针对同一专利的专利独权的技术特征数量与专利的保护范围之间的量化关系,而非两个不同专利之间的保护范围大小比较。如果将两个不同专利的技术特征数量比较以及保护范围比较也融入到图1中,则形成如图2所示的更复杂的集合示意图。在图2中,最内部的黑圈表示专利A的独立权利要求中技术特征的数量,中间的黑圈表示专利B的独立权利要求中技术特征的数量,专利B(可称之为衍生专利)是在专利A(可称之为基础专利)的基础上增加新的技术特征而形成的专利,最外部的黑圈表示专利A和专利B所属的技术领域(作为全集);那么根据上述数集理念,专利A的保护范围为红色区域加绿色区域,专利B的保护范围为绿色区域。

图2:专利保护范围的演化图

由图2可见,专利B的独立权利要求技术特征数量要大于专利A的独立权利要求技术特征数量,但是专利B的保护范围要小于专利A的保护范围。同一专利的独立权利要求技术特征数量与保护范围之间也是此消彼长关系。不同专利的保护范围之间不存在关联关系,也就是说一者保护范围的变化不会引起另一者保护范围的变化;但是基础专利(如专利A)的独立权利要求技术特征数量变化会间接引起衍生专利(如专利B)的保护范围变化,具体来说也是此消彼长的关系,因为基础专利的独立权利要求技术特征数量变化直接引起了衍生专利的独立权利要求技术特征数量变化,进而引起衍生专利的保护范围变化。

(二)专利维权应考虑专利撰写时的专利质量,即专利保护范围和权利牢靠性。

有些企业在经营过程中,只觉得自己拥有很多专利,从而在未评估自己专利的保护范围和权利牢靠性的情况下,便以专利侵权的名义打击竞争对手,盲目地开展专利侵权诉讼。但在诉讼过程中,自己用于诉讼的专利尽数被对方无效掉,只能铩羽而归。这是不明智之举,一方面使得企业自身无端失去重要专利,且浪费不必要的诉讼成本;另一方面使得企业自身在后续的市场竞争中处于劣势,丧失竞争优势。这样的案例在笔者的从业经历中,不胜枚举,只是限于保密不便细数。但是笔者仍然想要对中国企业发出以下忠告,在发起专利侵权诉讼之前一定要评估自己专利的保护范围和权利牢靠性,不打无准备之仗;如果对方有专利对自己形成约束和掣肘,不妨先将对方专利予以无效,从而从容展开诉讼。

四、综述

见一叶而知深秋,窥一斑而见全豹!知识产权是一个比较上位的概念,其包括诸多内容,例如专利、商标、著作权、商业秘密等。但是我们可以将上述专利保护的诸多理念和思路推及应用至其他知识产权类型上,举一反三,他石攻玉,从“专利保护”的一叶见知“知识产权保护”的深秋,从“专利保护”的一斑窥见“知识产权保护”的全豹。

[①]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条:人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。