江湖中那些商标侵权的事儿(二)

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

一周的时间过去了,鱼大咖的这顿饭吃了很长很长的时间,但这丝毫不影响我们接下来的对话,来,我们继续聊——江湖中那些商标侵权的事儿。

上图为鱼大咖和其爱子的合影,几年前的大咖还能搂着爱子,现在大咖之子据说已经能举起大咖,鱼大咖嘴边上总挂着一句话,我又矮又丑,但实际情况是这样的吗?我觉得是......您可以在文后参与评论,鱼大咖将根据所有评论随机抽出知产力的奖品奉送,名额有限,快快参与评论吧!

刀哥:“饱暖之后话商标”将成为新的时尚主题,特别是商标中关于混淆的问题历来有争议,混淆是构成侵权的要件,您作为大咖是如何看待将“混淆”概念在新修订后的《商标法》中明确列出的?

余晖:我国《商标法》是否以混淆作为侵权判断的必要条件,也是存在争议的。通说认为第五十七条第(一)项“两同”并未考虑混淆,同时也不是采取推定混淆,而是直接认定混淆。关于这个问题,我们可以来看看一个相关法条的规定,《商标法》第五十九条第(三)款包含了“两同”情形,它规定通过“附加适当区别标识”来解决混淆问题;上文提到的《商标法实施条例》第七十六条也提到了不混淆的例外情况。上述法规条文是否视为印证了第五十七条第(一)项中也包含了混淆因素?因此,我认为答案是肯定的。

《商标法》第五十七条第(二)项就没有争议了,直接将混淆作为结果写进法条“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的(是商标侵权行为)。”该法条直接把混淆写入,直指商标侵权的实质内容,但随之而来的问题是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称商标法解释)对商标的相同和近似、商品的相同和类似的规定没法再引用。该解释为解决旧《商标法》的粗放式表述而将混淆因素融入了相同、近似或类似的判断之中,虽是无奈之举,仍是我国《商标法》引入混淆标准的标志。然而该规定在商标、商品判断时各引入了一次混淆判定,这样就出现了“混淆之混淆”或虽“混淆但不混淆”的情况,理论界有称之为“鸡生蛋”或“蛋生鸡”的问题。新法五十七条的规定解开了这个结。但如果再沿用旧解释,就会出现在认定商品、商标的同与似时各认定一次混淆,然后再加起来再认定一次混淆,三个混淆将在原有的“鸡生蛋”死循环中雪上加霜。

刀哥:我一直觉得认定混淆不混淆是个很简单的事儿,是相关法律法规的制定把混淆的问题搞“萌宠”了,搞成了为了说明白混淆先设定了混淆的情境和条件,有时候真把人给搞晕了,您闯荡江湖很多年,能不能传授一些“更加混淆”的概念,让我们认清混淆。

余晖:混淆的判断的确是一个复杂的问题,很难总结出理论上高大上的总结。我看能不能用咱们博大精深的中国文化中的一个成语“按图索骥”将混淆问题画面化:商标就是按图索骥中的图,商品是骥。一幅图指向一匹马,节省的是消费者选择的成本,起到了商标的作用。当一幅图指向不明,即消费者拿着图犹豫到底是哪匹马的时候,此时消费者的识别成本增加了,图的指引功能受到了损害,因此这种犹豫就是混淆的可能性。

这个例子也能形象地说明商品商标与服务商标的关系。司法实践中,对于正品的销售者在未经授权在其门店或网站上使用所销售商品商标的行为是否构成侵权存在不同意见。有种意见认为这种使用会使人误以为是商标注册人的授权门店,因而构成混淆。用上面的按图索骥原理一比即知,商品商标一般情况下解决商品来源问题,销售的商品是正品,来源并没有混淆,也就是说图并没有指错对象,至于是不是让人误认为授权销售渠道,显然不是商品商标解决的问题,并不是所有涉及商标的问题都必须用《商标法》来解决。当然如果所销售的商品与在门店上标注的商标没有关系,或大部分没有关系,销售者是靠该商标来吸引消费者进店而推销其他商品的,也有可能购成商标侵权,因为图与马不匹配。在长沙中院审理的“雅漾”商标侵权案①中,被告在其经营的网站上大肆使用原告的注册商标,然而被告销售的是正品。原告认为这种商标的使用构成商标侵权和不正当竞争。被告未经许可在网上销售其产品的行为也构成商标侵权。单就商标侵权行为而言,法院针对原告诉被告在网站上使用其商标的行为,认为商品商标作为一种具有识别性的标识,其最主要的功能在于标识商品来源,从而引导消费者购买其认可的商品,帮助商品提供者与消费者在市场上建立起重要的联系。该种联系是指标注相同商标的商品具有同一来源,一般不指向商品的具体销售者。本案中,被告销售的涉案商品经当庭防伪验证,系正品,双方当事人对该事实予以认可,故一般情况下,被告销售雅漾正品的行为不会割裂原告与标注了“雅漾”系列商标的商品的联系。被告在利用网站销售原告正品时,在网站上使用“雅漾”系列商标的行为客观上能起到指示商品来源的作用,就具体商品而言,并没有妨碍商标功能的发挥,不构成对原告注册商标专用权的侵害。当然是不是构成不正当竞争就不是今天的话题了。

刀哥:按图索骥是个很好的办法,但是要结合具体情境去看待,那商标侵权的认定在主观性上的表现是不会过于侧重,造成的分歧会不会越来越多?是不是应该建立一套方法来科学的判断是否混淆?

余晖:我认为,以混淆作为侵权认定的标准,符合商标的功能要求,也符合消费者利益,但不可避免地带有判断者的主观因素,即使在消费者调查中也同样面临着被调查者受调查选项暗示的情况,这种情况也体现了调查者本身的主观因素,人的思维习惯是有规律可循的。当一个人拿着计算器自以为随机按出数字的时候,其实此前很多次的数字并不是随机的,只有按的次数达到一定量的时候,才会出现真正的随机。因此市场调查的对象虽可以做到随机,但调查项目的设置要做到真正的无暗示性还需要建立科学的数学模型和筛选方法。这项制度的推广虽有必要,却也无法一蹴而就。因此,既然混淆的判断中主观性无法避免,在商标、商品及混淆三者之间,商标的近似、商品的类似的判断应当尽量的遵循客观标准,即排除尽量排除主观因素的影响。

刀哥:我对混淆有了更高层次的理解和认识,我们来点俗的问题,商标近似的判断,商标近似和混淆如何在具体商标侵权问题中不被“混淆”?(说到混淆问题就差没把自己绕进去了)

余晖:还是套用按图索骥这个成语,商标近似,也就是说图本身要相像。我们博大精深的传统文化中还有句成语叫“画虎不成反类犬”,虽然你主观上想画成虎,但别人看了是犬,那也是犬而不是虎。这里说明的是商标与著作权比对的差别,著作权的相似是客观的,而商标的近似则看图的人即相关公众说了算。

对于商标近似的判断,《商标法》五十七条中已将原内置于商标近似和商品类似中的混淆因素剥离出来,混淆本身不应再成为判断近似或类似的理由,故司法解释中“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”应当删除,保留“其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似”即可,简而言之,我认为商标的近似指包括相近似的因素就可以认定两商标标识近似。

刀哥:如果说看着象好理解,那么经常提到的商品类似是个什么概念呢?

余晖:还是用按图索骥这个成语来说明,(PS:没完没了了是吧,不能用其他成语啊,再说按图索骥原来的意思可是形容固执的人和古板的事儿哦,虽然有了新意指按照线索去查找,也不能老用啊,鱼大咖的确是一位很重情义讲感情的暖男啊或者说是理工科学生成语书读得少?)消费者选到的首先得是一匹马,就算混淆了也至少是长得象马的东西吧?他为什么不会去选一头狮子?所以说类似商品应当是个相对客观的事实,而不是因为日照狮子马长得象狮子,所以想买千里马的消费者会去选一头狮子。

商品类似的法律意义在于:确定两个不同的商品在功能、材料、产源或者其他因素上具有共同或关联之处。当两商品标上相同或相似商标时,依一般的社会观念、交易习惯等,容易使消费者误认来源相同或来源之间存在特定联系。只有在相同或类似商品上使用的商标,才可能存在一般商标侵权问题(驰名商标不在此讨论之列),商品的认定是商标侵权的基础事实。因此,笔者认为这一事实应当是相对稳定而客观的事实,认定该事实应以功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象为考察对象。商品之间的联系应当是客观的、偏使用价值方面的联系。一般情况下,下列情况可认为是相同或类似商品:具有相同功能的商品;商品之间的功能具有辅助性或互补性,容易被人误认为相关联产品或系列产品;在使用时存在着搭配关系的商品;存在着原料与成品,或零件与成品等关系的商品;一般属于同一产业生产、销售的商品或可由同一服务者提供的服务。

商标问题最终解决的是市场问题,随着市场的发展,有时候虽然两商品虽使用价值相去甚远,但彼此之间有销售搭配或服务搭配习惯时,也有可能构成类似商品。例如长沙市中级人民法院在大众商标侵权案②中认定汽车与汽车润滑油构成类似商品,理由是:“⑴从商品本身的使用价值来看,汽车由发动机、传动装置等构成,齿轮是机械传动的基本零件。汽车齿轮油具有润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用,是保障汽车正常良好运行的常规保养物品,因此,汽车齿轮油与汽车及汽车零部件间构成配套使用、功能辅助等使用价值上的关联性;⑵从原告商标的注册情况来看,原告的大众、大众汽车、大众汽车(图文组合)商标被核定使用于凸轮轴、活塞、飞轮、轴承等第7类商品上和汽车等第12类商品上,同时原告还在第4类工业用油脂及润滑剂等商品上注册了VOLKSWAGEN商标。原告在实际使用中就是把提供汽车零部件、包括润滑剂在内的工业油脂等原厂配件作为其销售汽车的配套服务项目,并通过原告产品在中国的长期销售、服务在相关公众中已形成原厂商品配套使用的固定认识;⑶从被告的使用意图来看,被告在其宣传资料中大肆直接宣传其与原告存在特定关系这一虚构事实,特别注明大众汽车齿轮油,用于大众汽车售后服务 ,承认了其油脂产品与原告的汽车商品的配套关系;⑷从消费群体和相关公众的一般认知来看,汽车齿轮油一般用于汽车的保养、维修,与汽车零部件和汽车购买者的消费群体相同。从消费习惯来看,相关公众一般认为,与汽车出自同厂的汽车保养品对该汽车更有益处。故被控侵权的汽车齿轮油商品与原告注册商标所核定使用的第7类、第12类商品构成类似商品。”

刀哥:对一般的商品或者服务商标进行比对,我们可以按照按图索骥(次数说多了,也就习惯了,来我们一起大声说,按图索骥!)的方式操作,但是有人说知名度高的商标应该受到保护的范围更大,您是怎么看的?

余晖:这也是我特别想说的一个问题,即知名度在类似商品、近似商标的判断中起的作用。如上所述,我认为商品的类似关键在于其使用价值上的关联性,故商标知名度不应作为在类似商品判断地应参考的因素。商品之间是否类似,是一个客观存在的事实,这种客观存在的事实不应受到其他主观因素的影响。我们之所以判别两个商品之间是否可能存在特定的联系,是因为这种联系应当是真实的、必然的。假设我们看到某台摩托车使用了“McLaren”发动机,我们一定会很期待它的性能,因为我们已通过发动机将这台摩托车与名扬天下的“McLaren”赛车联系起来,而且这种联系是如此的直接。尽管一台标有“阿玛尼”商标的发动机可能构成对“阿玛尼”商标的侵权,但我们并不会因“阿玛尼”西服而想象“阿玛尼”发动机有如何威猛,西服与发动机之间并无直接联系,因此二者不可能构成类似商品。这种侵权的成立是建立在对驰名商标的保护基础之上的。事实上,在类似商品判定时对于商标知名度不应当予以考虑这个结论,我们还可以从对驰名商标的保护制度中反向推导得出。驰名商标保护的主要体现在跨类保护上。如果可以根据知名度而扩张类似商品的范围,驰名商标保护制度所具有的跨类似商品保护就毫无意义。

近似商标的认定中,商标法司法解释直接规定“判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。我认为,这一条解释同样不宜再适用。因为如果可以因“知名”而使不象变成象、使有点象变得更象,那么在接下来的混淆判断中,知名度又会起到什么作用呢?按常识而论,知名度越大的商标越容易被人攀附、仿冒,如果知名度在商标近似和混淆中各扮演一次重要角度,那么商标近似与混淆之间的关系到底是“鸡生蛋”还是“蛋生鸡”呢?因此我认为在混淆外置的条件下,原告商标的知名度不应当纳入商标近似的判断之中。

刀哥:我们在不少判决中可以看到类似的判词:由于原告未使用商标,故相关公众不会将被告使用的商标误认为原告的商标或与原告存在关联,因而不构成混淆。那使用和构成混淆之间是什么关系呢?

余晖:现行《商标法》第六十四条规定,注册商标专用权人此前三年内未实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。显然,《商标法》将使用作为赔偿损失的考察因素而非侵权认定的因素。从反向混淆的理论中我们也可以看出,相关公众并不会将侵权人的商品或服务误认为是商标注册人提供的,反而会将商标注册人提供的商品或服务认为是侵权人提供或与侵权人有关,这样从短期来看,商标注册人甚至可能获利,但这并不影响侵权构成,只会对赔偿数额造成影响。从反向混淆来看,商标注册人不使用商标或使用商标的影响力不大并不影响侵权。由此可知,商标注册人对商标使用并不是商标侵权构成的必要因素,在侵权是与否的判断中也不起关键作用,但这并不是否认商标知名度对混淆的判断重要作用。商标注册人使用商标的效果越好,商标知名度就越高,混淆的构成就越容易。因此商标的知名度是影响混淆判断的重要因素。

刀哥:又到了吃盒饭的时间了,今天盒饭有肉,盒饭有肉,盒饭有肉,重要的事情说三遍,但只有其中的一盒有肉,呵呵,鱼大咖要看您的运气了!

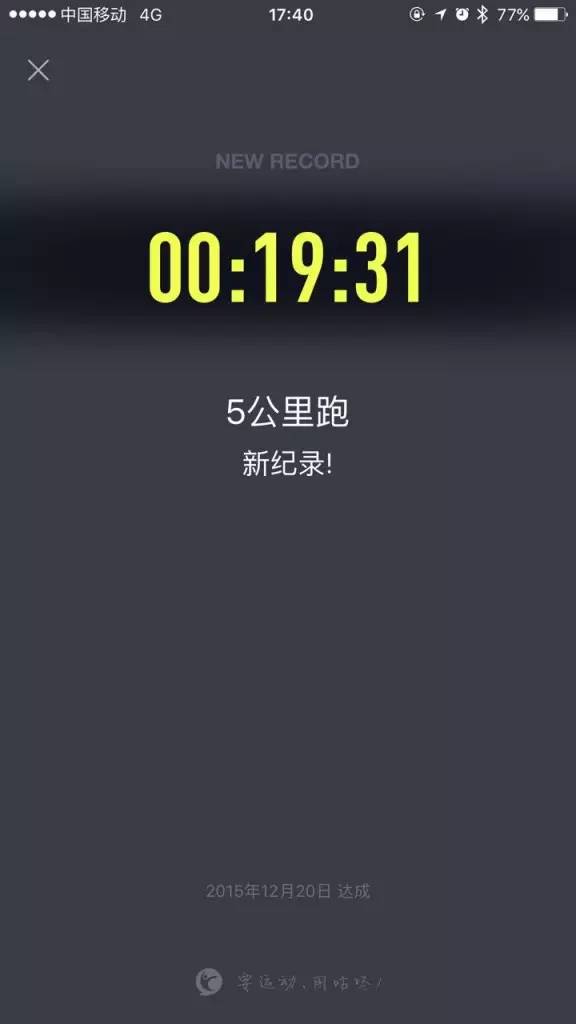

余晖:我不吃肉已经多年,我只喜欢静静……静静地跑步。

预告:和鱼大咖聊天时间过得飞快,下一次我们聊什么话题呢,肯定还是商标,商标法第五十九条的适用,关于在先使用中原使用范围的问题。敬请期待!

以下是余大咖的跑步成绩单,这么优异的成绩,供大家互勉吧!

(本文根据余晖先生《商标侵权那些事》改编,版权归余晖先生所有。)

注 释:

① 长沙市中级人民法院(2015)长中民五初字第00280号民事判决。

② 湖南省长沙市中级人民法院(2007)长中民三初字第0072号民事判决。