“知产+”分享会回顾 | 百事通黄选锋:传统法律服务与工业4.0

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

(本文5038字,阅读约需10分钟)

编者按:

2017年1月12日下午,由中国知识产权法学研究会、知产力、知产宝共同主办的“知产+”跨年分享会在北京举行。“知产+”分享会上的大咖们到底分享了哪些精彩的内容?知产力已将这些内心精心进行了整理,将于近日陆续推出,敬请关注。

我的这个课题可能有点大——“传统法律服务与工业4.0”, 我想结合我们上海百事通的十年实践来谈。十年来,上海百事通正好就是从简单的人工开始,一步步发展到现在的互联网模式、SaaS平台。按照这个方式,谈谈法律和工业之间的关系。

我是做技术的,进上海百事通之前做了大概十几年技术,因为比较喜欢法律,所以我尝试用技术人的思路来看待和解决法律服务行业的问题。最早的时候我是做工业的,也就是MRPII(编者注:对生产资源进行有效计划的一整套生产经营管理计划体系),工艺流程,那套东西是我用技术实现的。到了法律行业,我就把工业的基础和思维转化到了这边来。这是我的基本经历。

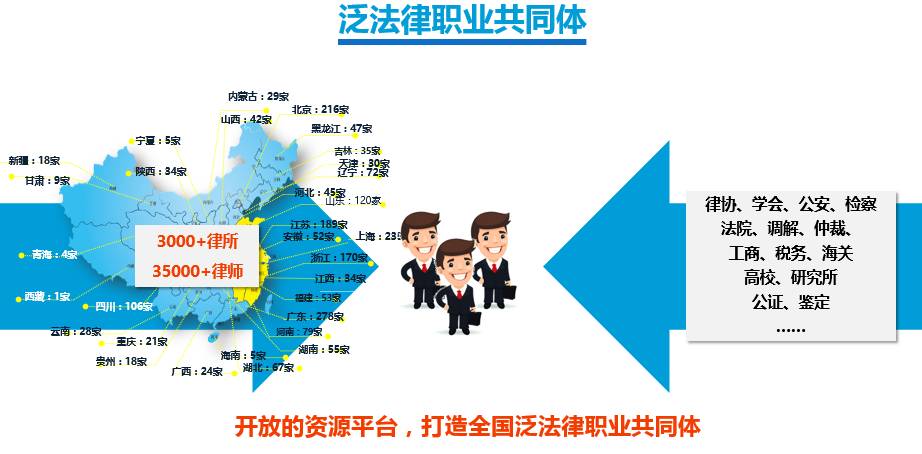

接下来,简要介绍下我们公司。上海百事通在2006年成立,创始人团队都是工科男,但一开始就专注于法律服务,专注于打造一个泛法律服务职业共同体。我们跟3000多律所、约35000名律师进行合作,通过跟三大运营商等具有海量用户的渠道合作线上线下法律服务,跟包括司法局在内的政府部门合作承接公共法律服务等,为大型企业提供规模化法务解决方案,百事通的服务覆盖全国31个省市自治区。有千万级的用户在接受我们的法律服务,这是我们的业务处理能力。2015年,我们在新三板上市,成为国内首个成功登陆资本市场的法律信息服务公司。

在为客户解决法律问题的过程中,我们一开始做的是诉讼处理,逐渐地客户希望我们“往前走”。比如说像知产类的,很多客户希望我们不仅仅是帮着打官司。侵权线索在哪?如何收集存证?甚至是在最开始如何预防侵权,抬高侵权门槛?这些服务原来也都有,但法商的主动维权SaaS服务是一站式的。你的客户,特别是五百强企业,他的法律需求是全方位的。我们在全国有大量的律师和机构,从律师这个原点往外拓展,我们把公证、工商、经侦甚至是海关等一系列泛法律服务资源链接起来,一方面为客户提供更高效的服务,另一方面这个职业共同体在一起去论证、去研讨一些更前沿的问题,发挥更大价值。

现在来说说我们如何来理解法律和工业之间的关系,我们能把法律服务做到什么程度。

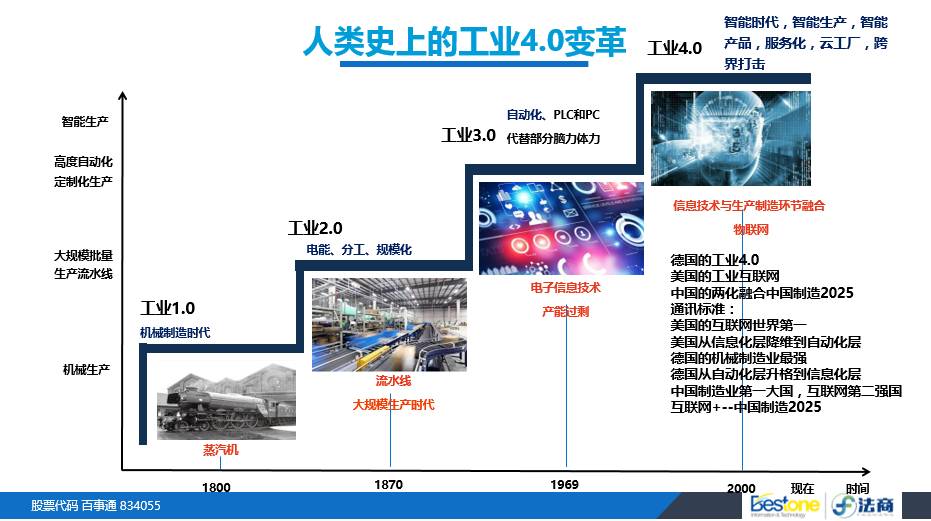

这张图实际上是我想解释的一个问题:人类史上的工业4.0变革。从蒸汽机出现之后,大家从人力、畜力的限制中跳出来,动力系统得到改善,这是第一个阶段。第二个阶段,电的使用加上特别是分工,大家都会想到T型车、流水线,人不动,流水线在跑。卓别林的《摩登时代》呈现的就是这样的场景。人可以分工,任务分成很多个环节,每个环节有它的标准、规格,这个比传统的做法要更快一步,量产就在这个时候产生了。

再之后是上个世纪的电子信息技术的发展,自动化、PLC和PC部分代替人力和脑力。现在的工业4.0,可以说还只是一个概念。德国以自己的制造业为基础提出了工业4.0,美国则提出工业互联网,中国其实两边都占。中国制造业已是“世界第一工厂”,中国互联网也是世界第二。“中国制造2025”这个行动计划把“互联网”加到工业领域。现在的智能生产、智能产品,还是生活当中相对简单和标准性的东西。大家要看到这后面还有“服务化”的问题,这个怎么做,包括云工厂和跨界打击。

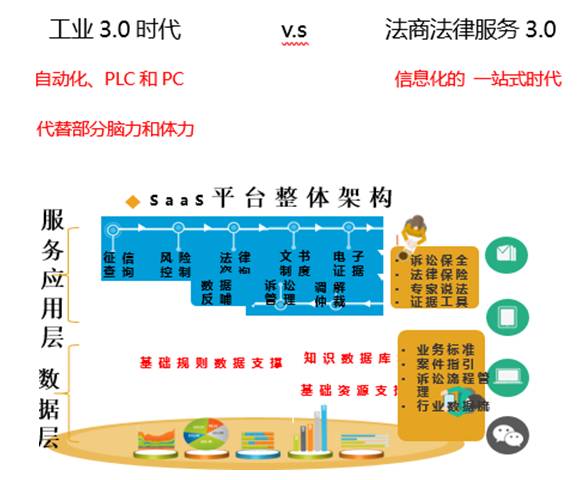

以上希望能就工业概念跟大家先达成一个共识。现在再来说说上海百事通以及我们打造的法商SaaS法律服务平台,十年来我们是怎么做的,跟工业化的进阶是不是一个路径。

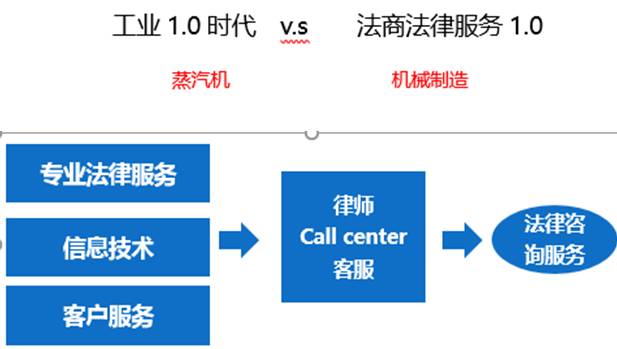

2006年我们开始做法律服务的时候,所有的律所和法律服务机构,基本就只是建一个网站放在那里,在内部还是师傅带徒弟。最早的时候可能连电脑都不用,一些电话,自己的本子就可以解决问题。那个时候,我们想的就是不一样的:这下边是马力的问题,上边是马的问题。第一,我们认定要提供专业的法律服务,必须要找到律师,因为这是一个很专业的问题;第二,我们能否用信息技术改革“动力系统”,当时最典型的就是用呼叫中心技术,2006年百事通就开始用400电话或者运营商提供不受时间和地点限制的法律服务,为更多的普通人和中小微企业提供法律服务。我们有客服,类似于看病,客服像导诊一样判断一下你是什么问题,然后由对应的律师来解决问题。

借助信息技术我们改造了法律服务的模式,也许当时“工艺水平”还比较粗糙,而2006年到2008年我们确实经历了一个野蛮增长阶段。这个简单的模式,解决了问题,随着处理能力的提升,服务量暴增。但这还是我们的1.0的模式,它更重要的意义是我们去往前走一步,做了不一样的事情。

随着咨询量的增加,平台上千万的数据反映了不少社会问题,比如1月份春节过后会有更多的离婚问题,因为这个迁徙,大家就会产生这个问题;3月份是维权;5月份是劳动,劳动仲裁;那么到了8月份,特别是9月份,又是一个离婚潮的问题,因为以前将就过了,孩子都出去了,那么这个时候大家可以去谈了;那到11月份就是网购维权的问题。

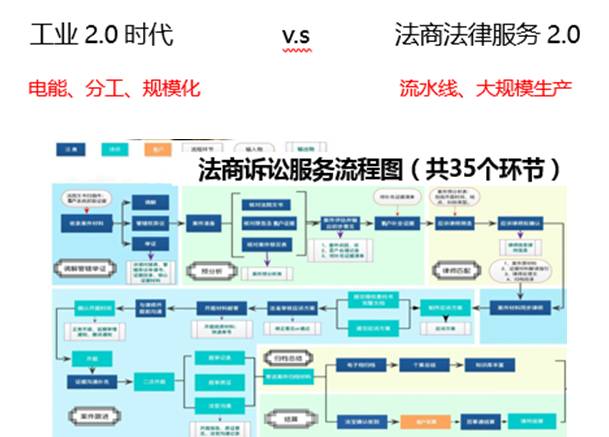

工业化第二个阶段其实就是流水线的模式。我们想,能不能把法律咨询也做成一个标准型的产品。我们在那个阶段做了一个解构的工作。通过对海量案件的拆解,结合深耕行业十多年的经验,百事通将法律服务全过程切分成几十个模块,构建SaaS平台,实现分工协同、规模化交付。

大量的诉讼委托来了。因为管辖异议等等,有很多客户的案子在全国各地了,我们覆盖全国的律师合作网络,马上就可以匹配这个问题。加上我们在处理的方式上有一个类工业化的方式,就是类案。在处理同一类案的时候,这个案件就在一个有30多个环节组成的流水线上跑,每一个环节都会有标准。我原先是做工业ERP的,我想把这个法律服务模式也称之为工艺流程。每个环节都要有规格,按照这个规格你应该干什么,不能只是在操作者自己脑子里,要体现在工艺流程上,在系统当中沉淀。

这种情况下,类案的处理所沉淀的东西会越来越多,就能把人解放出来。律师的能力究竟在哪几个环节最关键,律师的最大价值是什么,这是我们在做的事情。律师在今天可能最关键的是策略、法官沟通、庭上抗辩、庭后反馈,除此之外的任务可以用更有效的人或者是系统甚至是数据来替代和完成。

有了业务流程的解构,就可以产生分工。也就是说一个诉讼案子并不是完全都用一个律师或是一个律师团队完成。同类案子,在我的“中央厨房”处理好,律师在几个对应的关键环节发挥作用。一方面,我们在全国整合有几千个律师处理同类案件,如此就可以给客户提供规模化的交付;另外一方面,这样一个平台能够让律师从“菜鸟”迅速成长为某个领域案件的专家。以上两方面互为促进。智能评判、协同分工,这是我们法商SaaS法律服务平台在做的事情。

那么下一个阶段就到3.0。我们开始从电商、知产等领域继续延展,进入旅游、房产等行业,每一个领域内的类目应该怎么去做,我们就构建了法商SaaS法律服务平台,把客户、律师、运营人员,甚至泛法律服务资源,包括像刚才提到的在线签约、存证、风控等等涉及法务的方方面面都整合起来。我们面向大客户提供一站式的法律服务,非诉的、诉讼的,包括风控,都可以在这个平台上运营管理,平台为你匹配性价比最高的律师,包括其他资源。

那再结合我刚才讲的法律职业共同体的概念,就是我们不仅仅是律师,应该还有其他的比如说工商、行政这些都在里面。这是我想在结合3.0干的事,全面的整合之后是全面的数据沉淀、一站式,我们会有基本的数据沉淀,规则性的沉淀。这些数据和规则沉淀最终还能指向业务规则,能够反哺到客户的业务当中去。还有立法问题,立法滞后,比如说食品添加或者广告法的问题,数据的沉淀和挖掘也将出尽这些前沿问题的解决。

事多钱少,是大部分企业法务部门面临的一个问题。客户总是会问我们成本能不能再低。在这个平台上,我们可以通过不断优化,不断去架构信息、数据,来实现成本的持续下降,这是我们想做的3.0。

AI最近这一段都很火了,包括我们业界也推出一些AI的产品。但法律的工业化和数据结构的改造来说,还是有一些问题。比如法律的数据和刚才像京东的数据差距太大,我们全领域的裁判文书解构有多少?上千万?这个远远不够。再说裁判文书的解构和案件发生的因果关系是直接关联的吗?不是的。所以这个点上你去做大AI,我觉得是有问题。

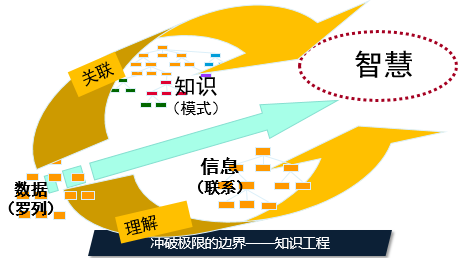

在这个点上,我们不妨将其看成组织大量的知识的问题,看成法律知识工程,法商SaaS法律服务平台让法律知识流动起来,流动起来你才会产生价值。就是说我们在流水线上,原来供应的是人和物件,标准件,这个供应的是知识,在这个点上你用的是什么知识,这个场景下你用的是哪个法条,在这个场景下应该有怎么样判法、怎么案例。刚开始我们是用人工来做判断,但是在这个积累的基础上,把数据、信息结合起来,进而能够半自动化、自动化。就是类案做到一定程度之后,比如说最开始做某一个类目的时候,在300个案子的时候,我看到还在“发散”,当做1000个案子在解构的时候,我就发现这个事情它是“收敛”的。同一类案件在司法的判罚当中,它的场景、争议焦点是收敛的,可以解构并形成一个“标准件”。

我们结合法律就是一个链接,法律链接的是原被告双方,链接的是上下游的泛法律服务提供者,数据沉淀后就可以结合不同参与方进行特定角度的解构,比如站在法官角度如何解构,我们组织数据、信息和理解,形成知识体系,然后把这个称之为“智慧”,提升胜诉率或者给客户带来更大的价值。

在这个基础上,我们没有马上去介入AI的那个角度,反过来重新完成工业化的一个最基础的改造,结合客户为中心,一个类目为中心,重新解构我刚才提到的最小的争议焦点,它所衍生的这个场景是什么,解决方案是什么,它的标准是不是可以固定下来。比如说知产类的,商标类的,在座的我们可以一起探讨这些问题。商标类的,企业一年那么多案子,有多少案子还是需要一个很强的律师,比如像陶鑫良这样的律师干的。我想应该一年没几个,大量的案子实际上是可以通过法商这样的SaaS平台来解决。数字版权类也同样。

那些跨边缘地带的,需要解构的,我们请到很牛的律师、法官一起来解构。每一个环节点怎么判断,我们有没有共识,不能达到共识的,最低的给客户的保证的点在哪。我们以客户为中心,去把这些最小的跟客户共鸣的点解构出来,标准化、数据化,再把这所有最小作业单元里的人的技能提炼出来,然后我们去培训这些律师,为律师赋能,建立起标准体系,再去把它这个跑起来。那这个时候其实我们想构建的是什么?我们在解决用户的痛点的同时,能够帮用户沉淀他的业务积累,成为一个知产的问题。这个未来能否产生价值?我们可以一起去考虑下。

那么在这个基础之上更延伸一步,比如说我们现在有大量的案子,某一个领域的,十几万以上的案子,从头到尾都是我们在干对吧,在干的同时解构、沉淀,这个时候它的因果关系和最后的判罚结果之间,在平台上是很清晰的。那我跟客户不仅是业务的业务支撑,我们是否可以在行业立法环境后者其他方面产生价值?

客户把事情委托给我们,要的不是我们处理问题的过程,而是一个好的结果。那么更有效的解决方案不一定是诉讼。是不是仲裁更好?是不是调解更有效?诉调一体化这类整合性的解决方案,在我们的平台上也已经上线了。关于工业化的改造,我们是不是能够把法院那一端也做一个调整呢?当然这是一个探讨,我们的法律特别是法律的基础设施在往前走的同时,在诉前这个阶段我们有很多可以干的,但是我更认为我们在这个基础上往后走也是可以走的。

在座都是知产类的,我想和大家讲讲法商正在做的一个在线维权产品,我们的做法跟各位可能都不一样,但我们可以合作。法商SaaS法律服务平台正在基于知识产权服务链条展开合作、拓展边界,借助互联网打造泛法律职业共同体:把客户、律师、公证、工商、经侦、调解以及司法行政机构等社会上方方面面的服务参与者组织起来协同合作,包括社会普通民众在内的每一个人都可加入进来成为维权线索的发现者。法商SaaS法律服务平台通过线下“众包”与线上技术监测相结合的方式,实时监控侵权线索;辅以覆盖全国的律师等泛法律服务资源,整合民事诉讼、行政处罚、刑事打击等线下维权途径,在尽可能降低权利人维权成本的前提下,完成侵权调查取证、提供最具执行力的维权行动方案等一系列诉前工作。同时,结合法商SaaS法律服务平台的标准化诉讼处理能力,实现柔性定制、规模处理的一站式维权服务。

最后,我想强调上海百事通、法商提倡的是法律科技,我们希望用科技来改造传统法律服务行业,最终促进形成更好的社会法治环境,让老百姓都能够把使用法律服务当做一个日常生活习惯。