律所起诉国知局中国专利奖评选程序违法

作者|李玉珍

(本文版权为知产力所有,转载请在显著位置注明来源。)

(本文1664字,阅读约需3分钟)

8月27日,北京市第一中级人民法院(下称北京市一中院)开庭审理了北京达晓律师事务所(下称达晓律所)诉国家知识产权局(下称国知局)履行法定职责和信息公开等四个系列案件。中国庭审公开网对上述案件进行了庭审直播。

在该系列案件中,达晓律所的诉讼请求直指中国专利奖的评审、公开及撤奖等程序问题,具体包括专利奖的评审和流程细则未公开、初评和复评的意见未公开、异议申请未答复、无效专利未根据办法撤奖等。

纠纷之一:国知局是否履行法定职责

据悉,此前,达晓律所曾就第ZL201110006357.7号发明专利(下称357号专利)在预获专利金奖的评审结果公示期提出异议,但国知局疑似并未进行异议的处理就发布了授奖决定,故达晓律所就此程序问题对国知局提起要求履行法定职责之诉,要求国知局将异议处理结果告知原告。

国知局则认为,异议未答复的问题属于不可诉的行政行为,异议人无权进行司法救济。根据2014年发布的《中国专利奖评奖办法》(下称《办法》)第8条,国知局最终决定的授奖项目即为无异议或异议不成立的项目,既然最终对357号专利授予专利金奖,则相当于公示了对原告的异议不成立的处理结果,并且其已通过电话方式告知了原告异议处理结果。

达晓律所对此表示,异议的申请和答复是《办法》明确规定的程序,也是专利奖公开、公平性的制度保障,被告作为办法制定者和执行者,应当依法履责。被告所称的公示是对最终授奖结果的公示,与对异议处理意见的通知是完全不同的两个概念,《办法》第7条明确规定要将异议处理意见通知异议方,否则第7条将形同虚设。此外,达晓律所当庭提交了双方的通话录音,该录音中被告工作人员并未表明身份信息,授权不明,更为重要的是该电话内容完全没有涉及异议处理结果的相关内容。因此,原告认为国知局的答辩意见不能成立。

纠纷之二:国知局是否进行信息公开

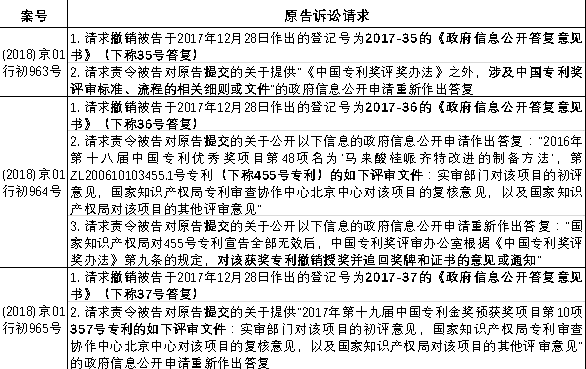

就国知局的信息公开问题,达晓律所提起了三件诉讼,其具体诉讼请求如下表:

原告的诉讼请求可以归纳为:①撤销35、36、37号答复;②被告重新答复中国专利奖评审标准、流程的相关细则或文件;③被告重新答复涉及455号专利的评审文件,并重新答复该项获奖专利撤销授奖的信息;④被告重新答复涉及357号专利的评审文件。

对此,被告答辩认为,其已在法定期限内给予原告答复;原告所申请的信息中:(1)关于中国专利奖评审标准、流程的相关细则或文件,(2)455号专利的评审文件,(3)357号专利的评审文件,均存在,但是属于内部管理信息或过程性信息,依法不应当公开。而对于455号专利,虽然国知局专利复审委做出了全部无效的决定,但是经过内部检索,没有发现455号专利的撤销授奖的信息,故该部分信息因不存在而无法提供。因此,请求法院驳回原告所有诉讼请求。

原告对此认为,首先,被告作出的35、36、37号答复均超出了法定的答复期限,其延期通知的对象都出现了错误,没有发给达晓律所;

其次,被告认为原告所申请公开的政府信息属于内部管理信息应不予公开的理由没有事实依据,也没有法律依据。原告还提交了一系列在先案例证明,与公共利益或者相对人有关,对公民的生产、生活和科研等活动有利用价值的信息不应属于内部管理信息,内部管理信息应当是记载或反映纯粹的内部事务的,对内外行政决策或决定的作出不产生直接影响的信息,而原告申请的信息显然不属于内部管理信息;

再者,被告对原告提出的部分申请还存在遗漏答复的情形,属于未完全履行政府信息公开职责;另外,根据《办法》第9条的规定,无效的专利应当被撤销授奖,被告应当有相关信息,其认为该信息不存在而拒绝提供的理由不能成立;

最后,原告认为,专利制度本就是一项以公开换保护的制度,专利奖制度是一项鼓励发明创造的行政奖励行为,无论从专利的性质,还是从行政奖励的性质上看,原告要求公开评选的细则、评审意见、异议处理和撤销获奖等信息均应当得到支持,这也是被告自己制定的《办法》的根本基础。

北京一中院对该系列案件并未当庭宣判,法院是否会支持原告的履行法定职责和信息公开的请求?中国专利奖的评审、异议、撤奖等相关问题是否会因此案有所改善?知产力将对此持续关注。

相关文章链接: