游戏“洗稿”中的刑事启动标准

作 者 | 孙 磊 北京市第一中级人民法院

(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文4161字,阅读约需8分钟)

游戏刑事案件在司法实践中主要为涉及私服、外挂和窃取游戏内虚拟货币的,而在游戏抄袭中,是否可以启动刑事——即适用侵犯著作权罪,则是一个比较难回答的问题:游戏抄袭行为在著作权法中,属于“侵犯复制权”还是“侵犯改编权”?游戏抄袭到什么程度构成刑法意义上的“复制发行”行为?

一、复制和改编的关系

复制和改编如何区分,其实并不是一个好回答的问题,即便在《伯尔尼公约》中,也是交由国内法自行判断。

(一)复制权

实际上,“复制”虽然是著作权的最基础、最原始的规制行为,但“复制权”被纳入《伯尔尼公约》的时间却奇怪地比较晚。在《伯尔尼公约》初始文本的第10条,列举了几个“非法复制”的行为,包括“改编、音乐改编等行为” ① 可以看出,彼时的“复制”包含了“改编”。同时,在涉及“电影复制”的问题上,尽管那时电影还处于无声电影时期,但“它们仍可以相当准确地描绘出小说或戏剧中表现的事情和人物”,所以认为属于“以类似摄制电影的其他方法进行的复制”。而这一说法,从布鲁塞尔文本一直延续到了1967年。

在斯德哥尔摩修订会议上,研究小组提出重新规定“复制权”的提案,奥地利代表团的方案就延续了之前的构想:复制定义为“以任何方式将作品进行有形固定,通过此种固定方式,可以将作品向公众间接传播”。各代表团经过讨论,明确了复制不包含表演作品行为。

针对“将已有作品录制成电影格式(以摄制电影的方法进行复制)”,在罗马修订会议中,增加了“电影改编权”;斯德哥尔摩会议中,明确了电影复制属于复制权的范围(而无须单独规定电影复制权),不过第9条第3款规定了“录像视为本公约所指的复制”;巴黎文本中,认为包含在电影中声音也可被视为录音。

最重要的是,罗马文本针对“以摄制电影的方法进行改编”与“以摄制电影的方法进行复制”做出了区别——电影复制是将实际表演的戏剧、芭蕾或者音乐戏剧作品固定在电影中,而电影改编是将为了拍摄电影而专门进行改动的作品固定在电影中。但在公约中,对于“复制”的概念能否延及剽窃以及并非对作品进行逐字逐句复制的借鉴,仍不清楚。

(二)改编权

对于改编和对作品的其他改动是否视为“复制”,还是作为独立的权利客体,各国的法律并不相同。例如法国法采取的是第一种观点,而美国、英国、德国法采取的是第二种观点。实际上,在布鲁塞尔修订会议之前,“改编”一直被视为“复制”的一种形式。

法国在1884年外交会议上提交的提案中对“改编”做了定义:改编是指通过对作品的文本或创作意图进行删减或改动,或采取原始作者未预料的方式加以发展,而对作品进行变形(disguising),其唯一目的在于利用作品,而不是翻译或侵权。

1884年《伯尔尼公约》中只提到了一种改编形式:对音乐作品的音乐改编。 彼时,“改编”的含义仍不明确,规定中只使用了“以同一种形式或另一种形式”来修饰。斯德哥尔摩、巴黎文本(1967年—1971年)中,界定了“改编、编排和其他变动(alterations)”,改编是指以另一种形式对作品进行改写(rewriting)或者重塑(remodeling),或在另一种媒介或维度(dimension)。

实际上,对于何为复制,一直都不仅仅是法律问题,而是国家之间、产业之间的利益博弈。最直接的例子是,“翻译权”被人为地从改编中剥离出去,成为一个单独的权项。而通过“电影改编”的分别,我们可以看出,“改编”也可以分为具有独创性的改编和不具有独创性的改编。据此,可以认为,原作作者对第一种类型的改编进行利用的行为享有另外单独的权利,但对第二种类型的改编则不享有另外单独的权利。

(三)发行权

需要注意的是,在法国理论中,发行权是广义的复制权的一项内容② 。在布鲁塞尔修订会中,法国提交了“投入流通权”(right of putting into circulation)的提案,最终,“发行权”在《伯尔尼公约》的补充协议WCT第6条中得到承认。

二、游戏抄袭中的司法判例

所以我们可以看出,从立法背景中可以看出,“改编”和“复制” 的界限并不十分清晰。这个问题我也曾经和猛犸、张伟君老师讨论过,基本可以达成共识的是:改编行为必然包含了对于原作品的“复制”使用,否则我们可以想象一下,是否存在没有“复制”的改编(这样等于无源之水了)?那么,游戏抄袭(即包含抄袭“皮”,也包含代码的抄袭)到底侵犯的是复制权还是改编权呢?在司法实践中结论并不统一:

案例1

在上海美术电影制片厂有限公司与杭州玺匠文化创意股份有限公司著作权侵权纠纷案((2016)浙01民初242号)中,法院认为:……在进行侵权比对时,应考虑到动画片故事主题和情节的需要,动画片角色表现形态具有多变性,因此在进行比对时不能完全静止地、孤立的比较,而应从作品整体的形象、设计的主旨和传达的信息等全面把握,比对的对象不仅仅是单一的动作、姿态、表情的作品形象,而是“Q版孙悟空”作品的整体形象。涉案作品的孙悟空头部大且圆,多处运用弧线以突显其可爱形象,帽子为圆滑弧形,面部由两个桃心组成,脸颊、嘴巴饱满,圆形招风耳,围巾有一个小领结,四肢短小,与头部形成明显反差;其最为突出的部分在于头部,具有独创性的线条、造型,特征非常明显。涉案铜艺产品与其相比,虽然二者具体神态、姿势有所不同,但二者头部特征基本相同,均有大而圆的头部,类似的帽子、面部由两个较为饱满的桃心组成,脸颊、嘴巴向外鼓,圆形招风耳等,整体上均体现出可爱的孙悟空形象,故可以认定涉案铜艺产品与涉案作品构成实质性相似。玺匠公司未经著作权人许可,制造、销售涉案铜艺产品的行为,侵犯了上海美影厂对涉案美术作品享有的复制权、发行权。

案例2

在原告北京游卡桌游文化发展有限公司诉被告悦游图公司案中,法院认为:……悦游图公司的行为,并非系将游卡桌游公司享有权利的涉案作品进行复制,而是在接触到游卡桌游公司享有权利的涉案作品后,在原有作品上进行了具有一定独创性的改动和设计,因此悦游图公司未经游卡桌游公司许可,以改编的方式使用游卡桌游公司享有著作权的涉案作品,侵犯了游卡桌游公司对作品的改编权,但未侵犯其复制权。

案例3

在原告安乐(北京)电影发行有限公司(以下简称安乐公司)为与被告上海伊耐贸易有限公司(以下简称伊耐公司)、浙江天猫网络有限公司(以下简称天猫公司)著作权侵权纠纷一案中年,法院认为:销售的涉案T恤胸前的卡通形象与涉案美术作品在造型布局、肢体主要特征上一致,在身体各部分的比例、肢体表现形式及五官表现形态上存在细微差异,构成实质性相似。安乐公司确认未授权伊耐公司使用涉案作品,因此伊耐公司生产、销售涉案产品的行为,侵犯了安乐公司对涉案美术作品享有的复制权、发行权、信息网络传播权,应承担赔偿损失的民事责任。

案例4

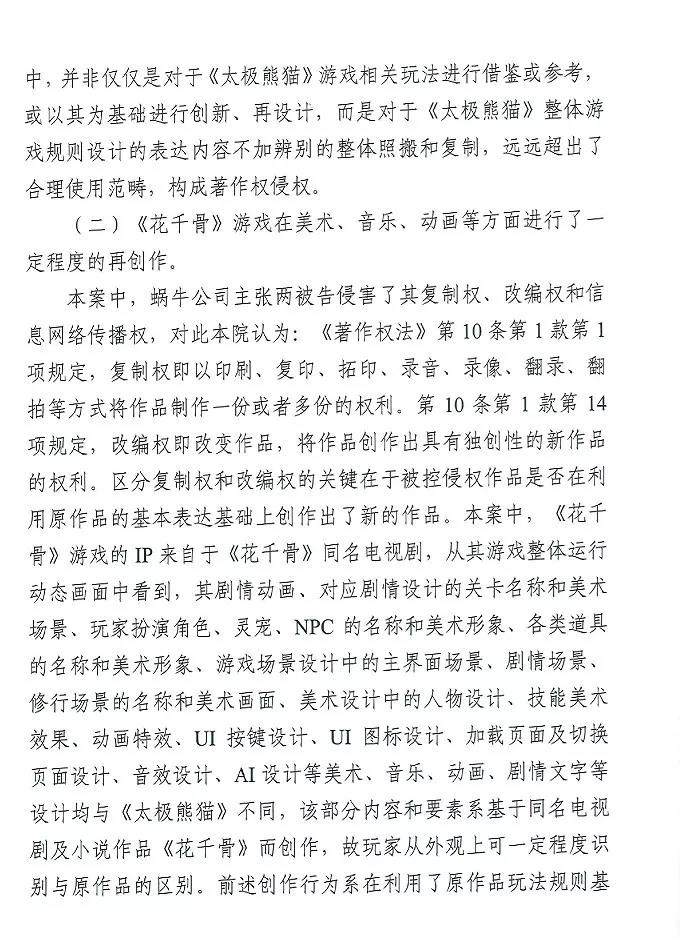

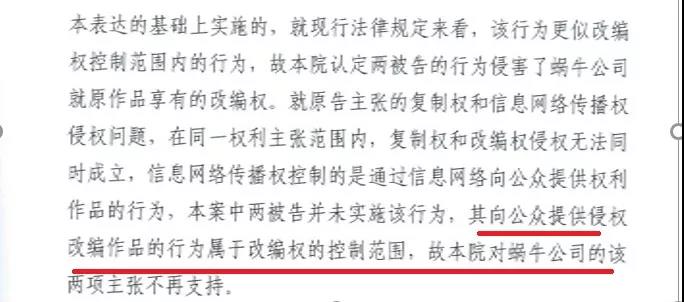

在“花千骨”案中,法院认定为原告作品构成类电作品,而针对这个问题,是如此论述的:

(数值策划部分比对)

(游戏模式界面比对)

案例5

“奇迹Mu”案中((2015)浦民三(知)初字第529号,(2016)沪73民终190号),法院认为:《奇迹MU》具有较高知名度且发布时间远早于《奇迹神话》,第一被告、第二被告开发、运营《奇迹神话》时不可能不知道原告游戏。在此情况下,第一被告仍开发出与《奇迹MU》游戏整体画面实质性相似的网络游戏,侵犯了原告对《奇迹MU》游戏整体画面享有的复制权。第一被告授权第二被告在其网站上独家运营该游戏并分享收益,共同侵犯了原告的复制权、信息网络传播权。虽然《奇迹MU》为客户端游戏,《奇迹神话》为网页游戏,但从客户端游戏到网页游戏的所谓“改编”,在画面的表达形式和内容上并无本质区别,故并不构成对原告改编权的侵犯。

综上我们可以看出,在涉及“Q版化”抄袭时,因为身体比例的调整,构成改编行为,而在不涉及比例调整的情况下,即便进行了细节上的规避,只要构成实质性相似,依然属于复制行为;而对于换皮游戏,因为“皮”的规避已经很到位,所以就整体(原告作品以类电作品进行整体保护的前提下)的抄袭行为,构成改编行为。

三、刑法中的“复制”

《刑法》中的涉及游戏抄袭的,主要规定在第三章(破会社会主义市场经济秩序罪)第七节(侵犯知识产权罪)中的第二百一十七条“侵犯著作权罪”中,该罪名自1997年加入,后一直通过司法解释进行修正。如在2004年《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,第十一条三款就已将“通过信息网络向公众传播他人文字作品……”视为“复制发行”,这在随后的2011年《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》中夯实。可以看出,后续公检法机关只是在不断明确“发行”的范围,但对何为“刑法意义上的复制”,似乎并未有明确,当然反观《伯尔尼公约》,也依然没有打算厘清复制和改编的界限,只是以拟制的方式,将翻译行为独立出“复制”和“改编”行为,但我们都知道,翻译行为与“复制”、“改编”的行为界限其实是包含关系。

所以,正如张伟君老师提出的问题:为什么刑法惩罚盗版,却不管剽窃?

实际上,盗版和剽窃一样会伤害市场经济秩序。可能本质的原因在于:涉及剽窃(改编),需要判断的不确定因素更多,如到底是思想的抄袭,还是不受著作权法保护的数据或者信息的利用,更进一步,是否构成合理使用、所使用的元素是否是常规表达或者已进入共有领域……本质上,“改编”和“复制”的界限并不清晰,所以在启动刑事手段时,更应慎重。如果说将“信网传播行为”归为“发行”行为是碍于犯罪网络手段的发展,那么,厘清“改编”和“复制”仍应保持“初心”,除非是完全的、未做任何基本规避的复制,否则不应理解为“刑法意义上的复制”——即便这种行为构成民法意义上的“复制”。对于某些在画面上和宣传中、名称中持续贴靠原游戏作品,仅仅是“端-手游”或者“页—手游”等方式的操作方式转换(鼠标—左右手操作),个案判断下可以考虑启动刑事程序。而对于换皮游戏、像素化、Q版化的抄袭,如果除了美术,其他方面一模一样的“原汁原味”地还原,才可能考虑刑事手段,否则,应判定属于“改编行为”。

刑事启动标准仍需保持克制,否则,广告偷素材的“买量投放大佬”,能在监狱外的不多了。

【 ①国际版权与邻接权(第二版),[澳]山姆.里基森,[美]简.金斯伯格 著,郭寿康、刘波林等译,中国人民大学出版社】

【②国际版权与邻接权(第二版),[澳]山姆.里基森,[美]简.金斯伯格 著,郭寿康、刘波林等译,中国人民大学出版社】