专利代理人必看 | 2017年专代试卷不完全盘点

作者 | 姑苏慕容

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文7635字,阅读约需15分钟)

2017年全国专利代理人资格考试(以下简称专代考试)分数线于今日公布,依然是法律知识部分150分,专利代理实务90分。此时,也许有必要对今年的客观题部分,即卷一“专利法律知识”(下文简称“专利法”)和卷二“相关法律知识”(下文简称“相关法”)试卷进行盘点,供广大考生和其他相关人员参考。

根据教育教育测量学和教育统计学的相关理论,评价试卷质量的重要指标包括内容效度、覆盖率、难度、区分度等。[1]由于难度需要根据考生做题的正确率来测算,而本文并不掌握相关的数据,故本文暂时不予讨论。

(一)内容效度的考察方式

效度是衡量考试有效性、准确性的指标,关注考试内容的代表性,即考试内容的覆盖面是否全面,要求各单元试题分数分配与考试大纲中各知识点的权重基本保持一致,呈正比例关系。[2]假定考试大纲分为两个单元,第一单元的权重为40%,第二单元为60%,则内容效度高的考察方式就前者在试卷中占40分,后者占60分,而不是相反。

在学校教育中,可以用各单元内容的页数、习题数和学时数等指标来综合判断该单元内容的权重,但在专代考试中无法采用该方法。专代考试大纲中,每一章都详细列出了需要考察的各个知识点,不过这里并不能简单的用知识点的数量作为权重的衡量指标。考试大纲将每章知识点分为“了解”“熟悉”和“掌握”三个不同的层次,对考生提出了不同的要求,它们的“分量”完全不同。

在历年考试中,重要知识点往往每年都会考察,而非重要知识点则数年才考察一次,甚至从未考察过。如“相关法”中的“植物新品种保护条例”“集成电路布图设计保护条例”和“与贸易有关的知识产权协定”,考试大纲中列出知识点要远超《行政复议法》,但历年的考题只有2~3题,远低于后者的8~9题,前者各知识点的权重自然远低于后者。

介于此,本文假定往年专代考试在内容效度上都基本符合要求,各章节历年分值的平均值就代表了该章节的权重。2017年真题的内容效度指标就通过与往年平均值的比较来测算。

(二)“专利法”内容效度分析

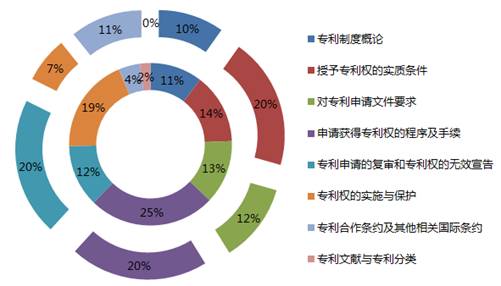

本文用环形图将2017年真题与2006年以来的真题考察情况进行对比,内环为2006~2016年真题的平均值,外环则为2017年真题的分值。在今年的考试中,“授予专利的实质条件”从往年的14%上升到的20%,“专利申请的复审和专利权的无效宣告”更是从12%飙升到20%,“专利合作条约及其他相关国际条约”也从4%猛升到11%。这三章今年风头强劲,炙手可热。

图1:专利法往年真题与今年真题对比

与前述三家“新贵”同时产生的,则是沦为“失意二人组”的“申请获得专利权的程序及手续”和“专利权的实施与保护”。其中,“申请获得专利权的程序及手续”从往年的25%下降到今年的20%,“专利权的实施与保护”更是从往年的19%断崖式下跌到今年的7%,可以说是“惨绝人寰”。

“专利法”共有8章,其中有5章的分值发生了大幅变动。这种大幅变动是属于“个案”,还是从2006年以来一直存在的“惯性”,还需要进一步探索。为此,本文对2006年以来专利法历年考察情况做进一步分析。

为更好地说明问题,本文引入统计学上的“标准差”概念。所谓标准差指的是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根,反映组内个体间的离散程度。如两组数列,一组为1、5、9,另一组为4、5、6,平均值都是5,但前者标准差为4,后者则为1,前者的数据离散程度明显高于后者。

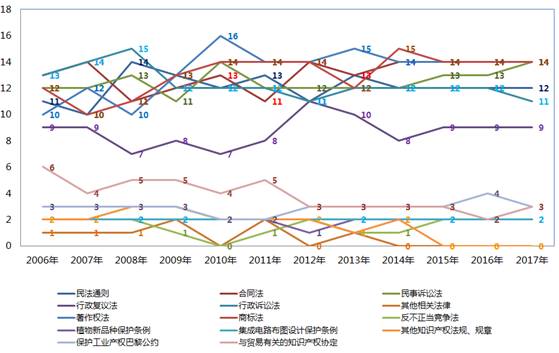

数据显示,2006~2016年,“专利法”各章出题数量的稳定性不一,大致可分为3种情况:(1)稳定区,题量比较稳定,标准差小于1或接近1,包括“专利合作条约及其他相关国际条约”和“专利文献与专利分类”;(2)亚稳定区,题量起伏中等,标准差在1.8~2.4之间,包括“专利制度概论”和“授予专利权的实质条件”;(3)不稳定区,题量起伏较大,标准差超过3,包括“对专利申请文件要求”“申请获得专利权的程序及手续”“专利申请的复审和专利权的无效宣告”和“专利权的实施与保护”。具体数据可以参见下表。

表1:“专利法”历年真题分值离散度

在引入标准差这一指标后可以看出,2017年分值波动最大的5章中,“申请获得专利权的程序及手续”本身处于非稳定区,今年21分的分值也落在“平均值±标准差”的范围之内,似乎尚属正常。“授予专利权的实质条件”“专利申请的复审和专利权的无效宣告”“专利权的实施与保护”以及“专利合作条约及其他相关国际条约”,2017年的分值则都超过了前述范围,偏差比较大。从图2也能明显看出,这几章2017年的分值,要么处于历年分值的最高点,要么就处于最低点,都处于远离平均值的状态。

图2:历年“专利法”考题数量分布[3]

(三)“相关法”内容效度分析

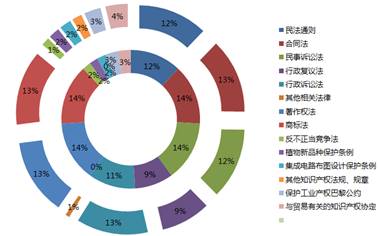

同样,对2017年“相关法”真题与2006年以来的真题考察情况进行对比。从图中可以发现,今年“相关法”真题在分值分布上中规中矩,偏差都在2%以内,未出现某个部门法分值飙升或者陡降的情形。

图3:相关法往年真题与今年真题对比

当然,为了得出更精确的结论,还需要对2006年以来“相关法”历年考察情况做分值离散度分析。从表中可以看出,“相关法”的数据离散度都小于2,其中有6个小于1,离散度明显低于“专利法”。在所有的法律法规中,只有“行政诉讼法”今年的分值未落在“往年平均值±标准差”的范围内,但偏差也仅有1.45分,绝对值并不大。

表2:“相关法”历年真题分值离散度

从下图也可以明显看出,“相关法”往年的测试题中,数值的上下波动范围要远低于“专利法”。今年“相关法”各部门法的分值分布基本上都处于合理范围,符合内容效度的要求。

图4:历年“相关法”考题数量分布

(一)试卷覆盖率的考察方式

考点覆盖率是用于反应试题覆盖面大小的指标,是指试题涉及的内容与考试大纲所规定的内容相比的比值。如果试题的同构性高,如两道试题考的是同一个考点,或者考的是两个类似的考点,则试题的有效覆盖率就比较低;反之如果各试题的考点并不相关,则试卷的有效覆盖率就比较高。[4]

专代考试大纲的“专利法”和“相关法”中都给出了具体的知识点,似乎可以简单地将按照所列出来的知识点的数量来计算。如“专利法”共有7章,每章包含1~3个小节,将“小节”之下的各级标题和标题之下的各个具体内容都视为一个知识点,则共有1101个知识点;“相关法”则可以根据法律法规的名称分为14个小节,共计1032个知识点。

不过,在计算知识点数量时需要考虑各个知识点之间的相关性,如“专利法”中关于“抵触申请”的知识点,涉及到“抵触申请的定义”“构成抵触申请的条件”以及“抵触申请的效力”这3个部分,这些内容之间存在关联性,如果将其连同标题在内算作4个知识点恐怕并不合适。

反之,如果将标题一级作为一个知识点,也会存在问题,如“判断新颖性的原则和基准”这个标题下,包含了“单独对比原则”“上位概念与下位概念”“惯用手段的直接置换”“数值和数值范围”“包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利要求的新颖性审查原则”和“化学领域发明新颖性判断的其他若干规定”等6方面的内容,将这些内容归结为一个知识点恐怕也并不合适。

为此,本文采用折衷方式,将法律法规的一个条文,如《专利法》第2条视为一个知识点,同时将《专利审查指南》中的一个小节也视为一个知识点。在统计考点覆盖率时,如果某道真题的答案涉及到2条法律法规,则认为该题涉及2个知识点,如果涉及到4条,则认为涉及4个知识点。

考虑到“专利法”和“相关法”都是100道选择题,如果每个选项都涉及不同的知识点,那理论上试卷覆盖的最大知识点就是400个。故这里可以将试卷中100道试题涉及的知识点总数和理论最高值来进行比较,得出的数值可以作为试卷考点覆盖率的参考值。

(二)“专利法”内容覆盖率分析

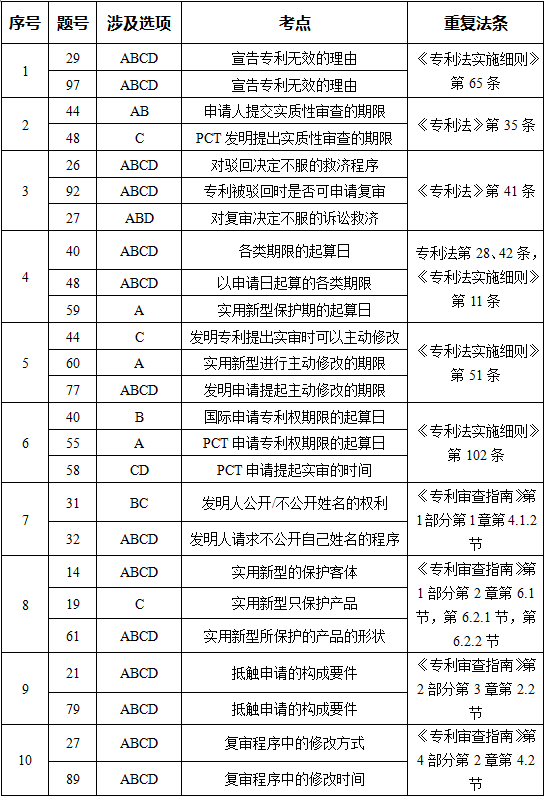

根据统计,2017年“专利法”试卷中,《专利法》共考察25次,《专利法实施细则》30次,《专利审查指南》97次,《专利代理条例》8次、《专利代理管理办法》1次,《专利合作条约》及其实施细则11次,其他法律法规5次,共计177次。不过,在这100道真题中,有不少知识点在不同题目中反复考察,具体如下:

表3:“专利法”中内容重复试题

在上述题目中,有些题目虽然考察的是同一个法条,但出题角度不同,如第31题和第32题,前者考察发明人是否拥有不公开自己姓名的权利,后者考察请求不公开姓名的程序,但第32题中的选项已经暗示了31题的答案。又如第27题,考点是申请人在提出复审请求时可以对申请文件作哪些修改,而第89题的考点是申请人在复审程序的哪些时机可以进行修改,第27题的题干已经暗示考生在“提出复审请求时”可以对申请文件进行修改。

为此,本文认为如果存在对同一个法律条文重复考察的情形,则不管考察角度是否相同,都视为对同一知识点的重复考察。在上表中,去除重复考察的23条/次,剩余为154次,平均每题涉及到1.54个知识点,为理论最高值的38.5%。

“专利法”部分考察的主要内容来自《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》以及相关司法解释,重点法条的数量比较有限,故在出题时难免会遇到考点重复的问题。不过,至少10次的重复恐怕还是有些偏高。

(三)“相关法”内容覆盖度分析

根据统计,在“相关法”试卷中,各门科目涉及的知识点数量如下:(1)“民法通则”一门涉及到包括《民法总则》[5]在内的各项法律条文25次;(2)“合同法”涉及到条文26次;(3)“民事诉讼法”涉及到33次;(4)“行政复议法”涉及到13次;(5)“行政诉讼法”涉及到21次;(6)“著作权法”涉及到19次,(7)“商标法”涉及到13次;(8)“反不正当竞争法”涉及到3次;

(9)“植物新品种保护条例”涉及到2次;(10)“集成电路布图设计保护条例”涉及到4次;(11)“保护工业产权巴黎公约”涉及到3次;(12)“与贸易有关的知识产权协定”5次,共计167次。

“相关法”涉及到的法律部门比较多,考点相对比较分散,故“专利法”相比,考点重复情况要少,主要的重复情况可见下表。

表4:“相关法”中内容重复试题

在上述表格中,除第21和第78题涉及的都是著作权产生时间这一完全相同的知识点外,其他真题涉及的都是同一法条中的不同内容。不过,考虑到试题应当尽可能覆盖更多的知识点,故依然将其列为考点重复。

“相关法”试卷中还会涉及到一些法条不同但内在法理一致的题目,如第13条涉及行政复议的受理范围,第66题涉及到行政诉讼的受理范围,双方其实存在内在的一致性;又如第54题涉及证据保全、第56题涉及财产保全,第91题涉及到侵犯商标专用权诉讼的保全,相关知识点也存在内在的一致性。不过由于知识点不在同一法条中,故这里暂时也不列为重复考点。

在剔除重复的考点后,“相关法”涉及到的法条为164条,平均每题涉及到1.64个知识点,占理论最大值的41%,与“专利法”的覆盖率接近。

(一)区分度的考察方式

区分度指的是试题区分考生水平的程度。如果一道题目高分考生都答对而低分考生都答错,则该题的区分能力就很强;如果该题高分考生和低分考生都答对或者都答错,则该题无区分度;如果高分考生都答错而低分考生都答对,则该题缺乏参考价值。[6]

从区分度的定义可知,在测量区分度时,需要结合考生的实际成绩来计算。由于我们并不掌握考生的分数,因此只能另辟蹊径,从另外的角度来间接考察。根据经验,如果某道题目的知识点过于生僻或题目的正确性本身就有问题,则该题就容易对高分考生和低分考生开启“众生平等”模式,考生答对的概率主要来自于各自的运气。为此,本部分主要分析今年试题中的一些生僻考点和答案可能存在争议的题目。

(二)“专利法”区分度分析

“专利法”中在区分度上恐怕比较低的题目大致可以分为以下几种:

1.从未考过的生僻考点,如第29题,涉及申请人提交计算机可读形式的核苷酸和/或氨基酸序列表;第51题,考察国际检索中缺乏单一性的情形;第52题,考察中国专利局在PCT体系中的职能;第53题,考察申请人在国家阶段后提出复查请求的情况;第93题,考察无效程序中证据的质证;第95题,考察无效程序中有关证据的其他事项等。

这些考点从2006年以来从未考察过,同时也不属于法律新修订的内容,大部分考生对此比较陌生。当然,考试中考察一些冷门知识点绝对是合理的,只不过如果此类题目过多,会在一定程度上影响到考试的区分度。

2.从未出现过的考察方式,如第18题考察外观设计专利权评价报告的内容,第29题考察无效宣告理由,要求考生回答某些规定来自于法条的X条X款。此种简单粗暴的考察考生记忆的方式以前从未有过,不少依靠对法条的理解来解题的考生比较吃亏。本文认为,考试的目的应当是让考生理解和掌握法律的内容,而不是死记硬背,故此种考察方式应当仅是一个小插曲,而不应该成为今后出题形式的发展趋势。

3.答案可能存在争议的情形,如第81题,考察申请人在申请日后补交数据。该知识点为2017年《专利审查指南》修改时的内容,但该内容位于《专利审查指南》第2部分第10章,涉及的是关于化学领域发明专利的审查,应当只适用于化学领域,但题目中并没有给出限于化学领域的限定,试题恐怕并不严谨。又如第22题,考察不丧失新颖性的宽限期,其中B选项提及在广交会上的公开是否适用宽限期,考生需要具体判断广交会是否属于“中国政府举办或者承认的国际展览会”。广交会属于中国政府举办,也有外商参展,但这种“交易会”是否适用对“展览会”的宽限期恐有争议。

(三)“相关法”区分度分析

“相关法”试题基本没有出现过于生僻的考点,为数不多的生僻考点代表可能就是第52题涉及的保险合同和公司设立纠纷案件的地域管辖。“相关法”在区分度上的问题更多地体现在答案的争议上。

专代考试通常考察的是现有生效的法律,在2017年11月初考试时《民法总则》已经生效,理论上应当适用《民法总则》的规定。不过,基于种种原因,本次考试依然考察的是《民法通则》。《民法总则》对《民法通则》中的很多规定都进行了修改,命题组在出题时也尽量避开了两部法律中的不同规定,但百密一疏,依旧有所遗漏。如第35题C选项,内容是自然人因飞机失事而被宣告死亡时,其死亡的日期为判决宣告之日。国知局给出的参考答案中,该选项是正确的,依据是《最高人民法院关于适用民法通则的意见》第36条。不过,《民法总则》第48条规定,此时意外事故发生之日视为死亡日期。根据《民法总则》的规定,C选项并不正确。

又如第38题,涉及涉外民事法律关系的适用,其中B选项为“侵权行为的损害赔偿,适用侵权行为地法律;当事人双方国籍相同或者在同一国家有住所的,也可以适用当事人本国法律或者住所地法律”,根据《民法通则》第146条,该选项正确。不过,《涉外民事关系法律适用法》第51条明确规定,《民法通则》第146条与该法的规定不一致,此时应当适用《涉外民事关系法律适用法》的规定。根据《涉外民事关系法律适用法》第44条,排除侵权行为地法的前提是双方在某国有共同的居所,并且在这种情况下是“应当”适用共同居所地的法律,而不是“可以”适用,该规定与《民法通则》完全不同。C选项内容为“抚养适用与被扶养人有最密切联系的国家的法律”,根据《民法通则》148条,本选项正确的。不过,根据《涉外民事法律关系适用法》第29条,扶养适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律中有利于保护被扶养人权益的法律。该规定也和C选项的说法并不一致。另外,D选项内容为“遗产为动产的,其法定继承适用被继承人死亡时住所地法律”,该项符合《民法通则》第149条的规定,但《涉外民事关系法律适用法》中的表述为“经常居所地”而不是《民法通则》中的“住所地”。

考试是一门遗憾的艺术。这一点对考生和命题组来说都能成立。今年的专代考试似乎带着不少与往年不同的“特性”,也许是命题组改变了出题思路。毕竟2018年专代考试大纲会进行较大的修改,在这之前很多比较重要的知识点从未考察过似乎也有些遗憾。

青山遮不住,毕竟东流去。2017年专代考试已经落幕,顺利过关的考生,欢迎你们作为新鲜血液进入专利代理行业;今年不幸落榜的考生,则恐怕还需要继续拾起课本,砥砺前行。

注释:

[1]刘泽琴、朱连生:“一种基于提高试卷质量的实证分析”,《北华航天工业学院学报》2007年6月,第19~53页。

[2]潘登斌:“谈谈考试命题的难度、区分度和效度”,《广西高教研究》1994年第2期,第87~91页。

[3]本图中2006~2016年真题数量相关数据来自李慧杰:“2017年专代考试专利法律知识部分考查情况简析”,载于思博知识产权论坛,http://bbs.mysipo.com/thread-569198-1-1.html,2017年11月24日访问。

[4]高和鸿、赵丽娟:“考试试卷质量的量化研究”,《中国流通经济》1999年S1期,第59~61页。

[5]考虑到《民法总则》已经生效,虽然本次考察的是《民法通则》,但考虑到专代考试考察的是现行有效的法律,故这里还是使用《民法总则》作为统计依据。

[6]潘登斌:“谈谈考试命题的难度、区分度和效度”,《广西高教研究》1994年第2期,第87~91页。