天同知产 | 论知识产权裁量性赔偿的适用与限制

作者 | 陈珊 北京天同(上海)律师事务所

编辑 | 又青

引 言

近年来,在积极引导当事人选用非法定赔偿的司法政策推动下,法院开始逐步探索“裁量性赔偿”的计算方法。实践中,适用裁量性赔偿做出高额判赔的情况时有发生,引发各界关注和热议。值此背景,有必要对知识产权裁量性赔偿理论及适用问题加以明晰,包括规范目的、适用条件、考量因素,以及如何与法定赔偿适用区分等。故本文拟就上述问题做出梳理和分析,以期为知识产权裁量性赔偿计算方法的适用提供有益视角。

一、裁量性赔偿概述

(一)基本概念 2013年10月22日最高人民法院召开“人民法院加大知识产权司法保护力度的有关情况新闻发布会”,时任民三庭副庭长提出“裁量性赔偿方法”概念,将其总结为“在计算赔偿所需的部分数据确有证据支持的基础下,人民法院根据案情运用裁量权,确定计算赔偿所需要的其他数据,从而确定公平合理赔偿数额”的制度。随后,在2016年在全国法院知识产权审判工作座谈会暨全国法院知识产权审判“三合一”推进会上,最高人民法院副院长进一步确认裁量性赔偿理念,提出“针对知识产权市场价值的客观性和不确定性双重特点,要善于运用根据具体证据酌定实际损失或侵权所得的裁量性赔偿方法,以提高损害赔偿计算的合理性”。 从前述司法文件不难看出,知识产权裁量性赔偿兼具有客观性和裁量性两方面的特征:一方面,知识产权裁量性赔偿的客观性表现在,其适用必须有相应的事实基础,即在案证据能够证明实际损失或侵权所得的部分数据。[1]此等通过客观事实和数据推导出损害赔偿数额的方法,具有一定的客观性;另一方面,知识产权裁量性赔偿又有别于按照权利人实际损失、侵权人违法所得计算损害赔偿的方法。其主要适用于在案证据无法准确计算全部损害赔偿数额的情景。此时法院需要运用一定裁量权,以确定合理的损害赔偿数额。故裁量性赔偿同时具有一定裁量性。 (二)体系地位

我国知识产权法分别规定了权利人实际损失、侵权人违法所得、合理许可使用费及法定赔偿四种损害赔偿计算方式。其中,并未在法律层面明确裁量性赔偿的规范基础。故有观点提出,裁量性赔偿属于“缺乏客观性的合法存在”[2]。

对于裁量性赔偿的规范性质,实务界和理论界也存在不同的看法。通说观点认为,裁量性赔偿不属于新的赔偿数额的确定方法,其本质上还是按照权利人实际损失或侵权人违法所得,计算损害赔偿的一种方法。裁量性赔偿的适用并不要求在案证据达到精确反映权利人实际损失或者侵权人违法所得的程度。只要在案证据可以按正常市场收入情况计算出权利人的实际损失或者侵权人的违法所得的,则可以适用裁量性赔偿。[3]

也有观点认为,裁量性赔偿是数量计算方法和自由裁量方法的融合。该观点将四种法定损害赔偿计算方式划分为两类,一类是损害赔偿数量计算方法,即按照权利人实际损失、侵权人非法获利、合理许可使用费确定损害;另一类是自由裁量方法(法定赔偿)。前者是算出多少就多少,没有数额增加的空间;后者是裁出多少算多少,缺乏科学底数。[4]而裁量性赔偿采用“计算数额+适度法定”模式,吸纳数量计算方式的基准性和法定赔偿方式裁量性两方面优点,能够适用于存在一定损害赔偿证据,但不足以计算全部损害赔偿数额的案件场景。

(三)规范目的

作为一种知识产权损害赔偿计算工具,裁量性赔偿的基本任务系在填平权利人实际损失,实现全面赔偿。[5]所谓全面赔偿原则,是指在知识产权侵权诉讼中,侵权人对权利人所遭受的财产损失,负全部赔偿责任。并且,赔偿数额应当与损失大小相当。[6]故全面赔偿的实现,既有赖于法院准确查明涉案知识产权的价值及损失范围,也需要司法判赔数额符合知识产权市场价值、能够全额弥补损失。而裁量性赔偿主要通过以下两方面途径,推动全面赔偿的实现:一方面,裁量性赔偿的适用以客观事实和证据为基础。为触发裁量性赔偿适用条件,当事人需要积极举证、提供相对确定和客观的证据,并实际考虑相关证据对最终赔偿结果的有效性。在当事人能动举证的推动作用下,裁量性赔偿无疑有利于更科学、合理地查明涉案知识产权的价值及损害范围。另一方面,相较于法定赔偿,裁量性赔偿并未受到法定限额的羁束。

因此,当在案证据确能够证明权利人实际损失明显超过法定赔偿最高限额的情况下,法院可以综合全案各项因素,在法定赔偿最高限额之上酌定损害赔偿金额,以充分填平权利人损失。

二、裁量性赔偿的适用情景

(一) 适用条件

裁量性赔偿不是法律明确规定的损害赔偿计算方式。其适用上也不应替代实际损失、侵权人违法所得、合理许可使用费等,成为确定损害赔偿数额的首选或主要方式。否则,在没有法定限额及裁量标准约束的情况下,裁量性赔偿很可能成为规避损害赔偿裁量羁束的口径。

通常而言,裁量性赔偿的适用需满足以下条件:第一,应有客观证据反映权利人实际损失或侵权人违法所得的大致范围。裁量性赔偿的适用是建立于一定的证据条件之上的计算方法。[7]尽管,裁量性赔偿对于赔偿证据的举证要求,并不需要达到准确反映权利人实际损失或侵权人违法所得的程度。但仍需要当事人提供一定证据。而在双方当事人未就损害赔偿证明提交任何证据,或者提交的证据内容上无法充分客观反映市场收益情况时,则不具备裁量性赔偿的客观条件。[8]第二,当事人提交的赔偿证据,在内容上应当能够反映权利人实际损失或侵权人违法所得明显超出法定赔偿限额。裁量性赔偿的规范目的系实现全面赔偿。即避免在证据不足的情况下,因适用法定赔偿造成判赔数额不足、权利人无法获得充分赔偿。而触发裁量性赔偿这一“校正”机制的条件,是有充分的事实表明在法定赔偿限额幅度内予以裁量,可能造成明显的偏差或不公。否则,对于何时能够超出法定赔偿限额判赔的判断难免具有主观性、任意性,也难以把握裁量性赔偿的适用界限。

而在判断案件是否满足裁量性赔偿适用条件的过程中,还可能涉及以下两方面的问题:一是如何认定及把握“权利人实际损失或侵权人违法所得明显超出法定限额”的证明标准;二是除权利人实际损失和侵权人违法所得之外,合理许可使用费的相关证据能否作为裁量性赔偿的计算基准。

其一,就“权利人实际损失或侵权人违法所得明显超出法定限额”证明标准而言,具体说来,不仅需要存在证明权利人实际损失或侵权人违法所得部分情况,相关证据还应在定量层面上,以符合客观规律和数学逻辑的方式,反映权利人实际损失或侵权人违法所得的相对准确的数额,或至少区间范围。譬如,在“西藏乐视诉优朋公司、河南有线公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”中,一审被告优朋公司、河南有线公司等未经原告西藏乐视许可通过“极速影院”提供电视剧《白鹿原》在线播放。一审法院在认定涉案行为构成信息网络传播权侵权的基础上,做出103万元损害赔偿数额认定。二审法院北京知识产权法院认为,一审法院在未说明具体理由的情况下,超出50万元损害赔偿限额做出损害赔偿认定不当。并且,针对一审原告西藏乐视公司提交的《信息网络传播独占专用许可使用协议》,尽管该证据显示西藏乐视公司以1.35亿元的成本购买涉案作品的信息网络传播权。但北京知识产权法院提出,考虑通过信息网络传播作品有多种形式,涉案传播方式只是其中的一种,故相关成本仅能作为损失考量因素。最终,北京知识产权法院并未据此直接推定权利人损失已超过法定赔偿50万元上限。[9]前述案例表明,对于“权利人实际损失或侵权人违法所得明显超出法定限额”的证明,不能仅靠对各个裁量因素、证据简单罗列和堆砌来实现的。而需要进一步分析证据和损害范围证明之间的因果关系,论证依据现有素材是如何计算出损害赔偿的大致区间范围的。

其二,合理许可使用费可以作为裁量性赔偿的计算基准。从市场角度来看,合理许可使用费是市场主体对于知识产权市场价值达成的共识,直接体现市场供求关系。[10]而在知识产权权利人愿意许可他人利用知识产权的情况下,因知识产权侵权行为造成的权利人实际损失,即表现为许可使用费。[11]《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》第8.5条,也将合理许可使用费作为计算权利人实际损失的依据之一。同时,实践案例也支持这一观点。如在北京知识产权审理的“达索公司诉简式公司侵害计算机软件著作权纠纷案”中,法院确认了合理许可使用费可以作为计算“权利人实际损失”的依据。该案中,法院将原告提交的软件销售合同标的的单价,作为认定涉案软件价格的重要参考,并最终认定涉案软件具有较高市场价格。[12]由此可见,在权利人具有许可知识产权意愿的情况下,合理许可使用费可以作为权利人实际损失的计算依据,成为适用裁量性赔偿的基准依据。

(二) 裁量性赔偿与法定赔偿的区分

法定赔偿又称定额赔偿,是知识产权侵权诉讼中,权利主张的实际损失数额或侵权人侵权获利数额因举证不足以计算数额时的一种替代性赔偿数额计算方式。[13]因法定赔偿与裁量性赔偿适用上均具有“裁量性”特征,即最终确定的损害赔偿数额在不同程度上依赖于法官自由心证,二者具有较高相似性。实践中,部分依据法定赔偿做出裁判的判决书中,也会采用“酌定”或“酌情确定”的措辞,进一步加大裁量性赔偿和法定赔偿区分难度[14]。但正如《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.8条所明确,裁量性赔偿不是法定赔偿。裁量性赔偿与法定赔偿在计算依据、法官自由心证发挥程度以及自由裁量权的羁束程度上均存在差异:

第一,裁量性赔偿和法定赔偿裁量的计算依据不同。裁量性赔偿的计算依据是实际损失或侵权获利的事实和证据,要求权利人实际损失或侵权人违法所得的大致范围具有相应的证据支持。[15]而法定赔偿本身就属于权利人举证不足时所适用的替代性赔偿数额计算方式。即在法定赔偿适用情形下,并不存在有效计算损害赔偿确切数额或范围的证据条件。故法定赔偿数额较大程度上依赖法官心证。

第二,裁量性赔偿和法定赔偿适用过程中法官自由心证发挥程度不同。知识产权侵权损害赔偿计算均涉及司法裁量权的行使,包括对损害构成的理解、计算方式选择,以对各计算因素的支持证据或数值的采信和裁量。在适用法定赔偿的情况下,法官综合考量侵权性质、侵权人主观状态、侵权后果等因素,综合确定损害出一个损害数额。由于不同法官面对相同的侵权情节的判断不一、缺乏统一的裁判标准。故法定赔偿情形下,法官自由心证的发挥程度更大。而裁量性赔偿以客观事实和证据为依据,更依赖双方当事人举证及客观事实的调查。在裁量性赔偿适用过程中,法官裁量权的行使,主要集中在证明责任标准、利益衡量因素,以及对认定整体数额合理性的评估上[16]。以基于侵权人违法所得的裁量性赔偿为例,即假定按照“侵权获利=销售量×利润率×贡献率”的公式适用裁量性赔偿,该过程涉及销售量证据的采信,以及利润率、贡献率的数值的裁量。[17]而不论是销售量数据,还是利润率、贡献率的确定,都脱胎于一定的现实基础。

第三,裁量性赔偿和法定赔偿适用过程中法官裁量权的羁束程度不同。法定赔偿是权利人实际损害及侵权人违法所得无法证明的情况下,在法律规定的上下限范围内,对损害赔偿数额进行推定的一种制度。[18]法定赔偿以简化损害赔偿计算、提高审判效率为宗旨[19],为当事人提供便利的金钱救济途径。尽管法定赔偿具有提升司法效率、降低权利人举证负担等功能,但为避免该制度功能的异化[20],法定赔偿制度下法官自由裁量范围亦受到严格制约。以法定赔偿限额制度为例,若法定赔偿限额制定得过高,则容易引导当事人不举证,并易使得法官裁量权行使遭到质疑。[21]而裁量性赔偿则依托于权利人实际损失和侵权人违法所得的客观标准,适用上不受到法定赔偿限额的限制。

三、裁量性赔偿的实践考量因素

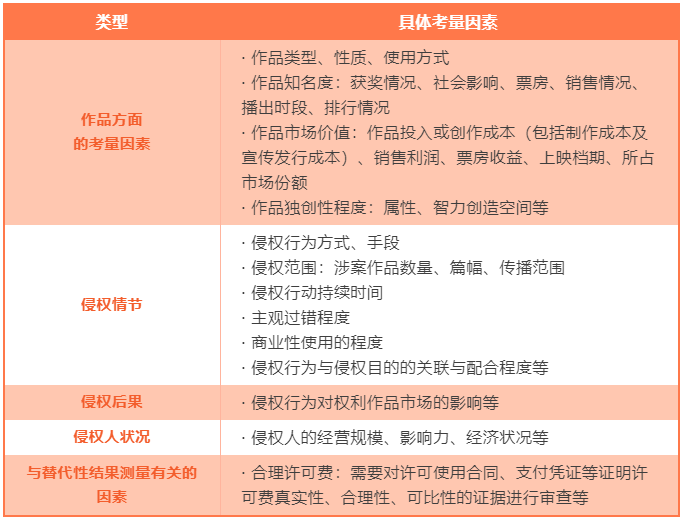

通过对实践案例的梳理,法院在适用裁量性赔偿过程中,主要考虑以下几个类型的因素:(1)作品方面的考量因素;(2)侵权情节;(3)侵权后果;(4)侵权人状况;(5)与替代性结果有关的因素。

四、裁量性赔偿的适用限制

尽管裁量性赔偿的适用条件仅要求“有证据证明实际损失或侵权获利明显超出法定赔偿限额或者明显低于法定赔偿限额”,而未对超出法定赔偿限额之外裁量性赔偿数额的“上限”或“下限”作进一步限定。但这并不意味着只要证明权利人实际损失或侵权人非法所得超出或低于法定赔偿限额,则最终裁量获得赔偿的数额不受限制。事实上,裁量性赔偿不论是在适用程序,还是裁量结果方面,都应当受到约束,以保障裁量结果以填平实际损害为限。

(一)适用裁量性赔偿应对权利人举证义务提出更高的要求

传统民法理论认为,“损害”是指没有发生侵权行为时的利益状况减去发生侵权行为时的利益状况的差额。从诉讼过程来看,损害赔偿数额内嵌于损害事实。[22]遵循“谁主张谁举证”的基本原则,理应由权利人主动提供证据证明损害赔偿数额。尤其,裁量性赔偿的适用情景,通常为大标的知识产权侵权纠纷案件。此类案件关涉双方当事人权利义务重大,更应审慎对待损害赔偿数额问题。实践中,权利人提出不切实际的高额索赔而未尽合理举证说明义务,坐等法院“拦腰一刀”的现象并不鲜见[23]。在权利人怠于举证的情况下,法院主动替代当事人寻找损害赔偿计算方法或裁量因素,不仅难谓客观,其后果更可能造成相关损害赔偿认定结果缺乏客观事实证据支撑。

为避免权利人采用“鸵鸟”策略规避举证责任,同时亦为帮助实现法官损害赔偿数额裁量“实践理性”。在适用裁量性赔偿过程中,应当对权利人提出更高的举证要求:一方面,权利人应承担损害赔偿的举证和说明义务,消除因缺乏事实依据而产生的对损害赔偿范围认定上的疑虑;另一方面,法院可以通过举证、质证、证据的审核、证明标准的把握以及证明责任的分配等法定程序,或引导当事人运用证据保全、调查取证、举证妨碍等规则,为合理酌定损害赔偿数额积累素材。

(二)裁量性赔偿结果应与知识产权合理市场价值相协调

不同于物权、债权等权利,知识产权缺乏清晰的物理或法律边界。[24]知识产权价值的确定,主要通过交易来实现。知识产权的司法定价应以其“合理价值”的裁判基础。[25]因此,从认定结果来看,裁量性赔偿最终认定数额,还应当与涉案知识产权的价值协调。

尽管实践中,知识产权具有无形性,通常难以对知识产权的价值进行测算,但仍可考虑采用经济分析、评估、会计核算等综合方法,亦或从当事人交易实践出发,挖掘涉案知识产权既往交易的证据。进而探寻知识产权合理价值、令损害赔偿结果尽可能贴合涉案知识产权的合理市场价值。

注释

[1]参见王东勇,“裁量性损害赔偿制度在侵犯专利权纠纷案件中的运用”,载《电子知识产权》2014年第6期,第100页。

[2]参见曹新明、崔逢铭:“知识产权侵权赔偿数额‘自由裁量’规则实证研究”,载《江苏社会科学》2017年第4期,第120页。

[3]参见曹丽萍:“海淀法院曹丽萍|《侵害著作权案件审理指南》条文解读系列之八”,载“知产力”微信公众号2018年8月7日,https://mp.weixin.qq.com/s/zufFEsbFnblnNTVukXqZWg(最后访问时间:2022.11.22);兰国红:“初探裁量性赔偿的适用规则(一)”,“知识产权家”微信公众号2017年4月6日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/Z-iKEVYxgMU90-MwvdnGcA (最后访问时间:2022.11.22);潘伟:“北京高院潘伟|《侵害著作权案件审理指南》条文解读系列之一”,“知产力”微信公众号2018年7月31日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/vskd8VOj3A8xgxWymfoiag (最后访问时间:2022.11.22)。

[4]参见吴汉东:“知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则”,载《中外法学》2016年第6期,第1490-1491页

[5]参见上海市高级人民法院(2018)沪民终429号裁判要旨。

[6]参见蒋华胜:“知识产权损害赔偿的市场价值与司法裁判规则的法律构造”,载《知识产权》2017年第7期,第61页。

[7]参见丁文严、张蕾蕾:“知识产权侵权惩罚性赔偿数额的司法确定问题研究”,载《知识产权》2021年第2期,第72-86页。

[8]参见曹丽萍:“海淀法院曹丽萍|《侵害著作权案件审理指南》条文解读系列之八”,“知产力”微信公众号2018年8月7日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/zufFEsbFnblnNTVukXqZWg(最后访问时间:2022.11.22)。

[9]参见北京知识产权法院(2021)京73民终917号民事判决书。

[10]参见陈中山:“知识产权损害赔偿中如何参照及确定合理许可使用费”,“知识产权那点事”微信公众号平台2018年3月9日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/p7eBKmjC25VXlEsxbwHuLQ (最后访问时间:2022.11.22)。

[11]参见徐小奔:“论专利侵权合理许可费赔偿条款的适用”,载《法商研究》2016年第5期,第184-192页;缪宇:“作为损害赔偿计算方式的合理许可使用费标准”,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期,第163页。

[12]参见北京知识产权(2017)京73民初396号民事判决书。

[13]参见蒋华胜:“知识产权损害赔偿的市场价值与司法裁判规则的法律构造”,载《知识产权》2017年第7期,第65页。

[14]参见曹新明、崔逢铭:“知识产权侵权赔偿数额‘自由裁量’规则实证研究”,载《江苏社会科学》2017年第4期,第122页。

[15]参见王东勇,“裁量性损害赔偿制度在侵犯专利权纠纷案件中的运用”,载《电子知识产权》2014年第6期,第100页。

[16]参见孙志峰:“知识产权裁量性赔偿:既是机遇又是挑战”,“北京卓纬律师事务所”微信公众号2018年5月22日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/3-gKns_naSILL_CR1wKkzA (最后访问时间:2022.11.22)。

[17]参见上海高院研究室:“知识产权侵权获利赔偿裁量权规范研究”,“中国上海司法智库”微信公众号2020年3月5日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/X8Y-hcdA_nz9mT3kpN8lHw (最后访问时间:2022.11.22)。

[18]参见王迁、谈天、朱翔:“知识产权侵权损害赔偿:问题与反思”,载《知识产权》2016年第5期,第37页。

[19]参见吴汉东:“知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法”,载《法学评论》2018年第1期;张惠彬、郑丹:“论知识产权侵权法定赔偿的司法适用与计量标准”,载《判解研究》2021年第4辑。

[20]参见高莉:“知识产权法定赔偿的功能异化与校正策略”,载《电子知识产权》2020年第3期,第74页。

[21]参见张晓霞:“百家讲坛|损害赔偿举证责任的双刃作用”,载“知产北京”微信公众号,2016年9月30日, https://mp.weixin.qq.com/s/qadsar_nKSN0mJTEdR-CnQ (最后访问时间:2022.11.22)。

[22]参见唐力等:“论知识产权诉讼中损害赔偿数额的确定”,载《法学评论》2014年第2期,第188-189页。

[23]参见宋健:“司法判赔额的高与低——兼议高额赔偿为何需要经济学计算”,载“知产财经”微信公众号2020年4月21日发表,https://mp.weixin.qq.com/s/e-yFfiXH_IrPpCsR5B7NnA (最后访问时间:2022.11.22)。

[24]参见倪寿明:《用司法主导创新保护》,载《人民司法》2013 年第 13 期,第1页。

[25]参见吴汉东:“知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则”,载《中外法学》2016年第6期,第1486页。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)