漫说知识产权 | 犯罪圈划定应充分顾及知识产权创新的效果预期

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 秦瑞秋

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

司法实践中,某些知识产权民刑交叉案件可能并不构成民事侵权,却能够追究其刑事责任。每遇这种情况发生,理论界与实务界均会产生诸多争议。争议焦点不外乎,刑法作为补充法必须在穷尽前置法救济时才得以发动,而实务部门在适用法律时,却通过刑法解释的延展性证成刑法超越前置法的合理性。

·

刑法适用应当充分考虑前置法规范

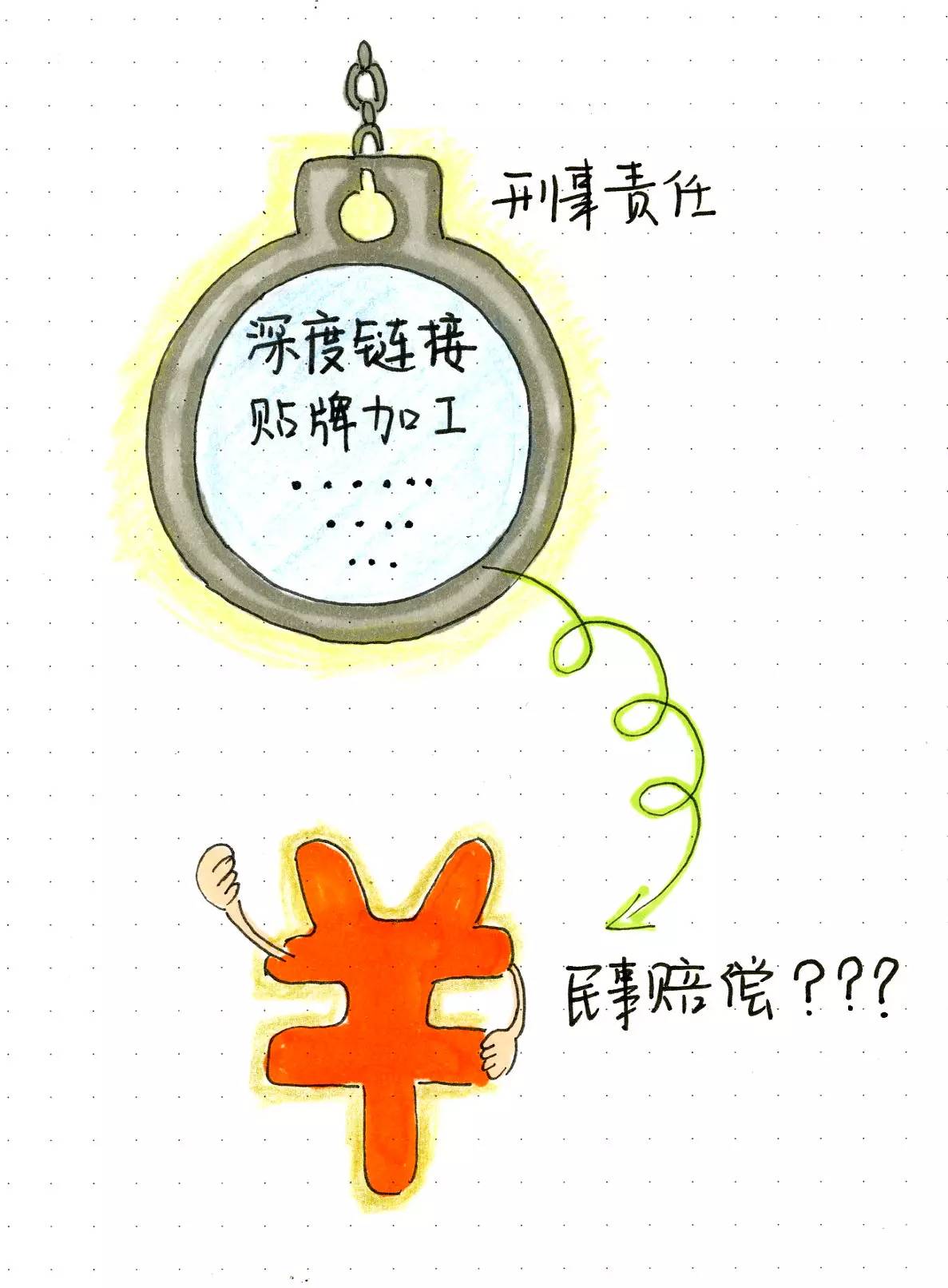

如近期发生的“中国贴牌加工入刑第一案”,不少刑法学者提出“仅将商标贴于商品,并未实际销售”的行为在商标法上都不认为是“使用”,遑论刑法意义上的“使用”。无独有偶,在2014年上海判决的“深度链接入刑第一案”中,深度链接这种网络服务提供行为到底是否是著作权法上的信息网络传播行为各方都存在分歧,而此时刑事判决已将其“视为复制发行”。

为何民事领域尚存争议,刑法却能介入?

人们不禁要问犯罪圈何以跨越民事法域对特定知识产权违法行为进行规制,是否存在滥用刑罚之嫌?笔者认为,刑法与民法本就具有不同的规则设计原点,刑法更注重法益保护,更重秩序,而民法更关心利益的赔偿和关系的修复,从立法上来看,侵犯知识产权犯罪被纳入破坏社会主义市场经济秩序罪一章,说明立法者亦将保护知识产权制度内在的管理秩序作为优先价值取向,这正是知识产权民刑两大领域产生裁判差异的正当性基础。

虽然知识产权领域民刑法律规制存在合理差异,但笔者认为,在司法实践中,裁判思路仍必须首先遵循“民事—刑事”的进阶,在一行为对知识产权的“损害”已经概念化为一种对公共利益的侵害时,在整个法秩序框架内才可以寻求刑法的制裁。注意,必须是在整个法秩序框架内考察发动刑法的正当性,如果超越民事规范直接适用刑罚武器,不仅会使法律逻辑产生内在混乱,而且可能使行为效果的预见性受损,刑法的预防效果将实质降低。

法秩序统一性要求各法域保持协调并共同维护社会秩序

孙磊法官在《小议“中国假鞋贴牌加工入刑第一案”》(参见5月3日知产力)一文中提到“愿刑事诉讼减少,愿世界和平”。笔者亦深有同感,笔者认为,知识产权民刑交叉案件办理的思路应当是,谨慎克制刑法的适用,不轻易发动刑罚,虽然刑法该出手时仍要出手,但其适用不能以牺牲创新的活力为代价。

现实立法中,知识产权民刑规制存在某些不协调现象。典型的如,司法解释将“通过信息网络向公众传播”的行为视为刑法217条侵犯著作权罪规制的“复制发行”,而在前置法《著作权法》中信息网络传播权是不同于复制与发行的独立行为。民刑两大法域规定的不一致固然促进了知识产权保护手段的多样化,但超越前置法的刑法适用必然模糊法律适用的可预见性。

法律规定可以多样化,但不能以遮挡可预见性为代价

《刑法修正案(九)》将“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的”的行为规定为单独犯罪,一般认为该条亦可适用于侵犯知识产权犯罪。而此时,该规定实质已将帮助行为拟定为正犯,虽然犯罪行为阶段的前移有助于扼制风险社会带来的侵权隐患,对于社会公众具有宣示教育意义,但亦将吓阻并禁锢本身不是违法行为的行为。

原本指望刑罚保护创新,

但过度刑罚化可能会成为创新的阻碍

互联网时代,技术日新月益,知识产权民事法律规范都以鼓励创新作为立法导向,犯罪圈的设定就不应成为创新的阻碍。技术飞奔的年代里,法律不仅是在规制行为,同时也传达出立法者的价值取向及政策引导,对于未来的危险,过度频繁的刑法适用会使鼓励创新的价值判断渐渐失效,最终丧失引导效果,成为创新发展的桎梏。

明确的行为标准和效果预期是创新发展的保障

因此,通过扩大犯罪圈的手段阻碍侵犯知识产权行为的效果可能不如预期,甚至将背离知识产权政策的目标和规律。过度犯罪化不仅使法秩序的内在统一性无法保障,司法实践体系的自洽性同样将大打折扣。笔者建议,应充分利用民事途径解决知识产权侵权问题,知识产权法的民事制裁,尤其是高额的损害赔偿金,可能比罚金刑更具震慑力,亦能预防侵权。而刑罚手段的缩减,民事手段的增加,意味着私力救济的强化,也就是说,当刑法归位后,权利人就必须更加积极而充分地参与到诉讼中来,自己的权利自己争取并保护,这不仅符合知识产权的私权本质,而且能够为创新提供一个相对稳定而清晰的行为标准。

读完今天的“漫说知识产权”大家是否会感觉有些陌生,爱唠嗑的瑞秋哪去了?其实啊,瑞秋还是原来的瑞秋,在实际生活中,写论文才是瑞秋的主要任务,既然有了“漫说知识产权”这个平台,瑞秋就想尝试一下,将学术观点“图形化” 。

在制作本期“漫说”时,瑞秋先罗列了自己想表达的观点,然而画了漫画,目的是帮助大家理解这些观点。本来,瑞秋仍旧想沿用“唠嗑体”写脚本,但写着写着就又了成了论文。按你胃,瑞秋事后想想,虽然学术问题轻松议的尝试失败了,但这或许不失为另一种有益的尝试,学术文章或许也可以“图形化”,大家觉得可行吗?

瑞秋平时也时常烦恼、压抑,当想到“漫说知识产权”还未完成时,也曾“懒癌”发作。但是一旦拿起马克笔,纸间流淌出鲜艳的色彩时,瑞秋心里立即充满了阳光。虽然生活中充满着各种压力,但是画画这件事确实能够舒缓内心的焦虑和烦躁。同样的,对于相对平实的学术文字而言,图片或许更能抓住读者的内心,让轻松的漫画消解学术的枯燥,未尝不是一种有趣而有价值的尝试。

最后,特别要感谢酷酷帅帅的孙磊法官对本文提供的帮助!

好了,今天的漫说知识产权就到这里,如果有什么建议请留言哦,瑞秋一定会珍惜的。各位亲们,我们下周再见!