新法解读 | 黄璞琳:新反不正当竞争法如何更为全面地规制仿冒混淆行为?

作者 | 黄璞琳 江西省抚州市人大常委会法工委

来源 | 璞琳说法

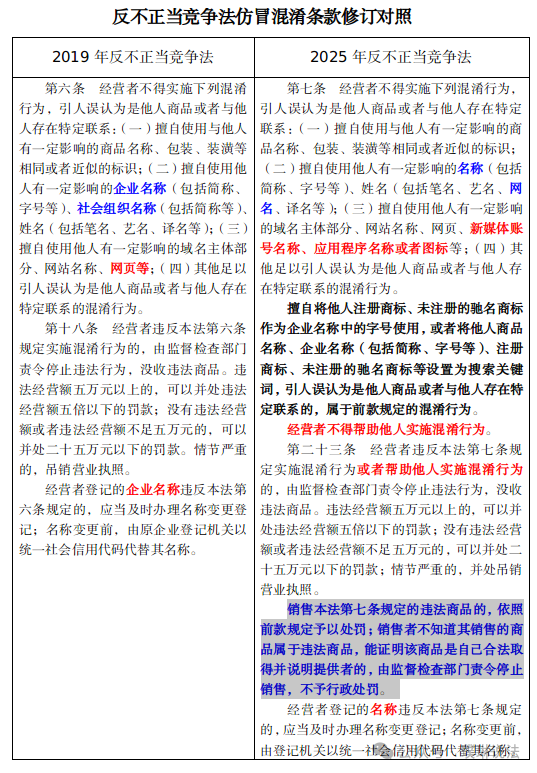

2025年6月27日修订、自2025年10月15日起施行的新《反不正当竞争法》,对仿冒混淆不正当竞争行为作出更为全面的规制规定:

一是更加全面地列举了仿冒混淆的标的类型。

二是明确擅自将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于混淆行为。

三是明确将他人商品名称、企业名称(包括简称、字号等)、注册商标、未注册的驰名商标等设置为搜索关键词,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于混淆行为。

四是明确销售仿冒混淆商品属于混淆行为,但对善意销售行为不予行政处罚。

五是明确禁止并处罚帮助他人实施混淆行为。

一、新《反不正当竞争法》第七条第一款更加全面地列举了仿冒混淆的标的类型

1.将“有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)”,修改为“有一定影响的名称(包括简称、字号等)”,涵盖所有的组织名称。

2.在姓名中增列“网名”。至此,民法典第一千零一十七条所列的参照适用姓名权和名称权保护规定的“有一定社会知名度,被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等”,均明确纳入了反不正当竞争法禁止仿冒混淆的保护对象。

3.增列了网络环境下有一定影响的标识类型,即,增列“新媒体账号名称、应用程序名称或者图标”。至此,知名的微博账号名称、微信公众号名称、头条号名称、抖音账号名称等新媒体账号名称,知名的APP名称或图标,均明确予以竞争法保护。

需注意的是,该条第一款前三项列举有一定影响的标识类型时,仍以“等”字后缀,保持了禁止仿冒混淆的标志类型的开放性、扩展性,只要是有一定影响的具有商业价值的标识,都属于禁止仿冒混淆的保护范围。

其实,国家市场监督管理总局2024年《网络反不正当竞争暂行规定》第七条第一款第一项至第四项已经扩展列举了以下“有一定影响的”标识:

(1)有一定影响的应用软件、网店、客户端、小程序、公众号、游戏界面等的页面设计、名称、图标、形状等标识;

(2)有一定影响的网络代称、网络符号、网络简称等标识。

《网络反不正当竞争暂行规定》第七条第一款第二项禁止的“擅自将他人有一定影响的商品名称、企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)作为域名主体部分等网络经营活动标识,引人误以为是他人商品服务或者与他人存在特定联系”的混淆行为,同样可认定为新《反不正当竞争法》第七条第一款第四项兜底规定的其他混淆行为。

同样地,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》(法释〔2022〕9号)第十三条第一项,擅自使用新《反不正当竞争法》第七条第一款第一项、第二项、第三项规定以外“有一定影响的”标识,足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,可认定为新《反不正当竞争法》第七条第一款第四项兜底规定的其他混淆行为。

对于如何认定标识“有一定影响”,如何认定“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”,新《反不正当竞争法》并未作出新规定,仍然可以依照法释〔2022〕9号司法解释的相关规定进行认定:

(1)具有一定的市场知名度并具有区别商品来源的显著特征的标识,可以认定为“有一定影响的”标识。

(2)认定标识是否具有一定的市场知名度,应当综合考虑中国境内相关公众的知悉程度,商品销售的时间、区域、数额和对象,宣传的持续时间、程度和地域范围,标识受保护的情况等因素。

(3)商标法第十一条、第十二条规定的因缺乏显著特征而不得作为商标注册的标识,不应认定为反不正当竞争法规定的“有一定影响的”标识。

(4)标识或者其显著识别部分属于商标法第十条第一款规定的不得作为商标使用的标志,同样不应认定为反不正当竞争法规定的“有一定影响的”标识。

(5)由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象,可以认定为反不正当竞争法规定的“装潢”。

(6)认定“有一定影响的”标识相同或者近似,可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法。

(7)“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”,包括误认为与他人具有商业联合、许可使用、商业冠名、广告代言等特定联系。在相同商品上使用相同或者视觉上基本无差别的商品名称、包装、装潢等标识,应当视为足以造成与他人有一定影响的标识相混淆。

有意思的是,2019年《反不正当竞争法》第六条前三项所列的擅自使用他人有一定影响的标识情形,只有第一项包括“相同或者近似的标识”(商品名称、包装、装潢等),第二项、第三项并未明确规定包括擅自使用“近似”标识。国家市场监管总局2022年11月公布的修订草案征求意见稿,曾拟将前述第二项、第三项所列“擅自使用”他人有一定影响的标识情形,明确为包括“相同或者近似的标识”。但2024年12月国务院提请全国人大常委会审议的修订草案,以及这次审议通过的新《反不正当竞争法》,还是未在前述第二项、第三项所列情形中明确增加“相同或者近似的标识”字样。个人认为,可能是因为立法机关认为擅自使用的标识包括近似标识是应有之义,而非立法机关排斥规制“擅自使用近似标识”情形。

实际上,法释〔2022〕9号司法解释第十一条已经明确解释,经营者擅自使用与他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)、域名主体部分、网站名称、网页等近似的标识,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系,属于反不正当竞争法前述条款第二项、第三项规定的混淆行为。《网络反不正当竞争暂行规定》第七条第一款第一项、第三项禁止的“擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等,以及应用软件、网店、客户端、小程序、公众号、游戏界面等的页面设计、名称、图标、形状等”标识,也明确规定包括相同或者近似的标识。

所以,新《反不正当竞争法》施行后,仍然可以依照法释〔2022〕9号司法解释、《网络反不正当竞争暂行规定》,将擅自使用与他人有一定影响的标识近似标识的情形,认定为新《反不正当竞争法》第七条第一款禁止的仿冒混淆行为。

二、擅自将他人商标作字号使用如何处理?

早在2013年修正的《商标法》第五十八条就规定:

“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

但此类行为依照反不正当竞争法何条何款处理,相当长一段时期并未予明确,业内也一直有不同观点。笔者在反不正当竞争法2017年修订时,也曾提出对此类行为可以认定为2017年《反不正当竞争法》第六条第一项规定的“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”(即,归类于该项“等”字兜底标识),或者认定为第六条第四项兜底规定的“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”。

相关链接

2022年,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》(法释〔2022〕9号)第十三条第二项明确规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众的,可以认定为2019年《反不正当竞争法》第六条第四项规定的混淆行为。2025年6月此次修订的新《反不正当竞争法》第七条第二款新增内容,对“擅自将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的”,明确规定为“属于前款规定的混淆行为”,从立法上作出定论、统一认识。

三、如何理解将他人商业标识用作搜索关键词构成混淆类不正当竞争的规定?

将他人商业标识用作搜索关键词是否构成侵权或者不正当竞争,一直是业界争议较大的问题。其中,搜索关键词显性使用,是指将他人商业标识用作搜索关键词,且在搜索显示结果(标题、描述及网页地址等)甚至搜索用户点击搜索显示结果后进入的落地页(推广链接目标网页)中显示、展现了该搜索关键词。此类搜索关键词显性使用,搜索用户(消费者)会在搜索显示结果中直接感受、接触到与他人商业标识相同或近似的搜索关键词,在这过程中该搜索关键词具有商业标识意义的作用,一般会导致混淆,一般会认定为商标侵权或者不正当竞争,这已基本形成共识。

而搜索关键词隐性使用,是指将他人商业标识用作搜索关键词(仅在后台使用,或称仅作搜索引擎后台关键词),但在搜索显示结果(标题、描述及网页地址等)以及搜索用户点击搜索显示结果后进入的落地页(推广链接目标网页)中,均未显示、展现该搜索关键词。行为人之所以选择他人商业标识用作搜索关键词(包括隐性使用),一般是想利用他人商业标识的知名度或者影响力精准定位客户群体、吸引客户群体关注,通过竞价排名使其推广链接获得较前位置的搜索结果显示,进而精准吸引客户群体点击推广链接获得展示推广机会、交易机会或者竞争优势。搜索关键词隐性使用他人注册商标不构成商标侵权,也基本形成共识。但是,对搜索关键词隐性使用是否构成不正当竞争,则一直存在较大争议。

最高人民法院2022年11月就“海亮案”所作(2022)最高法民再131号再审民事判决就认为,被告将“海亮”设置为后台关键词的行为虽“似不会导致消费者的混淆、误认”,但“其主观上具有攀附海亮商誉的故意,且利用海亮知名度将消费者的注意力吸引到自身教育品牌上来的意图十分明显”,“将原属于海亮的流量吸引至自身网站,提高了自身网站的曝光率,从而获取竞争优势,亦造成海亮方竞争利益的损害”,“对网络用户造成造成了信息干扰,增加了搜索成本”,“扰乱了正常的互联网竞争秩序,亦对消费者权益和社会公共利益造成了损害,属于反不正当竞争法第二条第二款规定的不正当竞争行为”。

但是,持相反立场的判例也有不少。如,上海市浦东新区人民法院(2020)沪0115民初3814号民事判决就认为,隐性使用关键词的行为并不违反反不正当竞争法第二条的规定,不构成不正当竞争。其主要理由是,关键词隐性使用并不必然导致交易机会的丧失,未损害市场经营者利益;关键词隐性使用一般不会造成消费者混淆,未损害消费者合法权益,反而可能帮助消费者获得更多的信息和选择的机会,降低其搜索成本; 关键词隐性使用未损害公共利益,属于正常的商业推广行为,不具有反不正当竞争法意义上的不正当性。域外的美国 、澳大利亚、德国、瑞士等国家法院也普遍认为搜索关键词隐性使用行为不构成商标侵权和不正当竞争。

国家市场监督管理总局2024年5月《网络反不正当竞争暂行规定》第七条第二款先一步规定:

“擅自将他人有一定影响的商业标识设置为搜索关键词,足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于前款规定的混淆行为。”

2025年6月27日新修订的《反不正当竞争法》第七条第二款基本采纳了《网络反不正当竞争暂行规定》的前述规定:

“将他人商品名称、企业名称(包括简称、字号等)、注册商标、未注册的驰名商标等设置为搜索关键词,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于前款规定的混淆行为。”

据全国人民代表大会宪法和法律委员会2025年6月24日关于《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》审议结果的报告,全国人大宪法和法律委采纳了“擅自将他人有一定影响的商品名称等商业标识设置为其搜索关键词,是否属于混淆类型的不正当竞争行为不宜一概而论”的意见。此次修订的新《反不正当竞争法》第七条第二款最终明确,擅自将他人有一定影响的商品名称等商业标识设置为其搜索关键词,只有“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的”才属于混淆类型的不正当竞争行为。

有专家认为,《网络反不正当竞争暂行规定》第七条第二款,以及新《反不正当竞争法》第七条第二款规定构成混淆行为的“擅自将他人有一定影响的商业标识设置为搜索关键词”行为,实质上就是指搜索关键词显性使用,而不包括搜索关键词隐性使用(因为隐性使用一般不会导致市场混淆)。即,搜索关键词显性使用与隐性使用,可以分别对应认定为构成与不构成市场混淆的情形。还有专家甚至进一步认为,新《反不正当竞争法》第七条第二款如此规定,意味着搜索关键词隐性使用因其不会导致市场混淆,不仅不构成混淆类型的不正当竞争行为,也不宜再依据《反不正当竞争法》第二条一般条款认定为不正当竞争行为,即,最高人民法院“海亮案”裁判观点不宜再采纳。

不过,最高人民法院“海亮案”(2022)最高法民再131号再审民事判决,对被告将“海亮”设置为后台关键词的行为,是表述为“似不会导致消费者的混淆、误认”,并未明确、肯定地作出“搜索关键词隐性使用不会导致混淆误认”的结论。搜索关键词隐性使用是否一定不会导致混淆误认?新《反不正当竞争法》第七条第二款规定构成混淆行为的“擅自将他人有一定影响的商业标识设置为搜索关键词”行为,真的就只是指搜索关键词显性使用,而不包括搜索关键词隐性使用?搜索关键词隐性使用,但其搜索结果显示位置混杂于自然搜索结果之间,搜索结果显示栏及其推广链接目标网页描述的商品服务功能、特性等与权利人商品服务相同类似,甚至其搜索结果显示栏(搜索引擎竞价排名广告显示栏)未按广告法规定显著标明“广告”字样的,是否还是有导致混淆误认的可能性?个人认为,前述问题还是有讨论空间的,并不是如有些意见认为的那般当然、确定。

另外,从全国人大宪法和法律委有关反不正当竞争法修订草案审议报告来看,立法机关是认为,擅自将他人有一定影响的商业标识设置为其搜索关键词,只有“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的”才属于混淆类型的不正当竞争行为;但是,立法机关及相关立法参与人员并未直接提出,未导致混淆的搜索关键词隐性使用就一定不构成其他类型的不正当竞争。即,新《反不正当竞争法》公布施行后,最高人民法院“海亮案”有关搜索关键词隐性使用虽未造成混淆误认,但不当利用他人商业标识商誉吸引消费者关注获得竞争优势,属于反不正当竞争法第二条第二款规定的不正当竞争行为的裁判观点,不一定当然地不再成立,还是有待进一步观察关注、进一步研究讨论。

四、销售仿冒混淆商品及帮助实施混淆行为属不正当竞争

2017年第一次修订《反不正当竞争法》时,包括笔者在内的很多人便建议将销售仿冒混淆商品行为也明确纳入仿冒混淆不正当竞争行为予以规制,并明确禁止处罚帮助他人实施混淆行为。如,笔者“璞琳说法”微信公众号曾在2017年10月10日推送原创文章《关于对反不正当竞争法修订草案二审稿的建议》提出,在禁止混淆行为条款条款中增加一项“知道或者应当知道商品上载有前述容易导致市场混淆的商业标识,而予以销售、运输、出租,或为销售、出租而展示、购进、存储的”。笔者将此建议通过中国人大网法律草案征求意见系统提交。

“璞琳说法”公众号2017年10月10日原创文章《关于对反不正当竞争法修订草案二审稿的建议》截图

此建议,笔者还在2016年4月25日通过“璞琳说法”微信公众号公开推送文章《期待更公平合理更具操作性的竞争法》予以提出:

“建议借鉴德国、日本、韩国及我国台湾地区的竞争立法,将明知应知载有前述仿冒标识之商品而予以销售、运输、出租或为销售、出租而展示、购进、存储的行为,列为规制范围。”

“璞琳说法”公众号2016年4月25日原创文章《期待更公平合理更具操作性的竞争法》截图

知产力公众号2016年5月6日推送黄璞琳原创文章《对市场混淆行为和引人误解宣传行为的规制建议》截图

相关链接

遗憾的是,2017年修订的《反不正当竞争法》并未直接明确禁止销售仿冒混淆商品行为、帮助他人实施混淆行为,其第六条禁止事项表述为“擅自使用”他人有一定影响的标识。由此又引发仿冒混淆条款中的“擅自使用”是否包括销售行为的争论。笔者当时也曾撰文(《“使用”在《商标法》与《反不正当竞争法》语境下的区别》)认为,“新《反不正当竞争法》立法原意也应当应当是将销售仿冒商业标识的商品的行为,视为新《反不正当竞争法》第六条规定的不正当竞争行为。当然,相应地,对于销售不知道是仿冒他人商业标识的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,也应当与《商标法》第六十条第二款最后一句以及第六十四条第二款一样,仅责令停止销售、停止侵权行为,而不予行政处罚、不承担赔偿责任。”

“璞琳说法”公众号2018年3月1日原创文章《“使用”在《商标法》与《反不正当竞争法》语境下的区别》截图

所幸,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》(法释〔2022〕9号)第十四条、第十五条就此问题作了肯定性解释:经营者销售带有违反反不正当竞争法第六条规定的标识的商品,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系,构成反不正当竞争法第六条规定的不正当竞争行为;销售不知道是前款规定的侵权商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者,经营者主张不承担赔偿责任的应予支持。

国家市场监督管理总局2024年5月《网络反不正当竞争暂行规定》第七条第一款第五项、第六项和第三十三条也明确规定,“生产销售足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的商品;通过提供网络经营场所等便利条件,与其他经营者共同实施混淆行为”,属于混淆行为,依照反不正当竞争法第十八条的规定处罚。但遗憾的是,未明确善意销售行为不予行政处罚。当然,实务执法中可依照《行政处罚法》第三十三条第二款“当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的,从其规定”,对善意销售行为不予行政处罚。

2025年6月27日修订的新《反不正当竞争法》第七条,新增第三款明确规定:

“经营者不得帮助他人实施混淆行为。”

同时,新《反不正当竞争法》第二十三条第一款增加内容,将经营者违反本法第七条规定“帮助他人实施混淆行为”,与“实施混淆行为”一道设定行政处罚。新《反不正当竞争法》第七条虽然未直接将“销售混淆商品”列入混淆行为,但在第二十三条新增一款作为第二款明确对销售混淆商品行为的行政处罚:

“销售本法第七条规定的违法商品的,依照前款规定予以处罚;销售者不知道其销售的商品属于违法商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由监督检查部门责令停止销售,不予行政处罚。”

至此,有关销售仿冒混淆商品行为、帮助实施混淆行为在竞争法上的规制有了闭环,消除了法律适用分歧和监管执法困惑。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

编辑、封面制作 | 布鲁斯