蒋利玮:不应当存在的商品化权

——兼评《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条第2款

作者 | 蒋利玮 北京盛美律师事务所管理合伙人

(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文12434字,阅读约需26分钟)

内容提要

鼓励创作、避免混淆误认不能作为商品化权的正当性依据。对虚拟角色名称、作品名称予以保护的商品化权不同于对自然人形象利益予以保护的形象权不同,不能适用自然权利原则,不能因为存在利益就赋予权利予以保护。承认虚拟角色名称、作品名称等客体的商品化权将会破坏现有法律体系已经确立的竞争规则。商品化权不应当存在。

关键词:商品化权 形象权 正当性基础

2011年8月2日,北京市高级人民法院在“邦德007 BOND”商标异议复审行政诉讼案中作出二审判决[1],认定丹乔公司对“007”与“JAMESBOND”享有角色商品化权。这是国内第一例明确支持虚拟角色商品化权的判决。随后,在“TEAM BEATLES添·甲虫”商标异议复审行政诉讼案[2]、“驯龙高手”商标异议复审行政诉讼案[3]中,北京市第一中级人民法院判决支持了乐队名称和电影名称的商品化权。

2017年1月10日,最高人民法院发布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》。该规定于2017年3月1日开始实施,其中第22条第2款规定,对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。[4]

上述判决和司法解释创设的商品化权是否妥当,有待学理上进一步研究。按照司法解释规定,商品化权限定于著作权保护期限内的作品,立法目的在于避免相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,保护对象在于作品名称、虚拟角色名称的形象利益。商品化权的权利来源、权利期限像著作权,权利依据像商标权,权利内容像形象权或公开权,但又不是著作权、商标权、形象权或公开权。本文将借助司法案例和研究文献,对商品化权的内容、语源和正当性依据进行分析,论证商品化权不应当存在。

一、司法实践中的商品化权

(一)商品化权判决概况

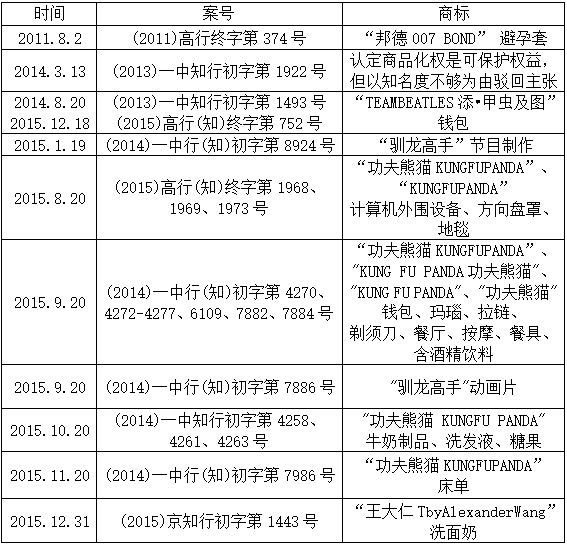

根据在知产宝网站[5]的检索结果,早期法院判决并不认可商品化权,认为并非法定权利,其内容亦不甚明确。[6]此后,从“邦德007BOND”商标异议复审行政诉讼案开始,截止2017年2月18日,认可商品化权的判决有23个(如下表所示),包括虚拟角色名称、电影名称、乐队名称和自然人姓名,保护范围涵盖众多商品和服务。

(商品化权判决表)

(二)商品化权的司法论证逻辑

按照司法判决表述,商品化权应当理解为:电影作品名称、虚拟角色名称、乐队名称等经过传播和宣传具有知名度,相关公众将认知和情感投射于名称之上;当上述名称与商品或服务相结合时,相关公众会对结合的商品或服务产生移情作用,产生商业价值与交易机会,对此享有的权利或权益即为商品化权(或商品化权益)。[7]

还有的判决认为,商标法第32条[8]对姓名权的保护,本质上在于对姓名的商品化权的保护。“将他人姓名申请注册为商标的人,都是希望借助姓名权人的声誉和社会影响力,使公众将使用该商标的商品或服务与该姓名权人联系起来,提高商品或服务的影响力,吸引消费者的关注以促成交易,因此通常不会造成姓名权人的负面影响,损害的不是姓名权人的人格利益,而是姓名权商业价值的独占的利益,即姓名的商品化权。”[9]

按照上述判决,保护商品化权的正当性在于:

1、知名度带来的商业价值和商业机会源于劳动、智慧和资本的投入。

在“邦德007BOND”商标异议复审行政诉讼案中,法院判决认为,“007”、“JAMES BOND”作为角色名称,知名度的取得是创造性劳动的结晶,所带来的商业价值和商业机会也是投入大量劳动和资本所获得。[10]在“TEAMBEATLES添·甲虫”商标异议复审行政诉讼案中,法院判决认为:乐队名称知名度带来的商业价值和商业机会来源于乐队长期音乐创作的智慧投入以及广告宣传等财产投入,理应得到尊重。[11]

在“驯龙高手”商标异议复审行政诉讼案中,法院判决认为,商业价值与交易机会的大小并不取决于电影名称本身,其是依附于知名电影作品本身的智慧投入与财产付出。[12]

按照上述判决的观点,由于权利人付出了劳动和资本创造了商业价值,应当对其投入予以回报,其他人未经许可使用违反诚实信用原则,破坏市场竞争秩序,因此,有必要设立商品化权予以保护。

2、保护商品化权能够激发创作热情,推动文学、艺术创作的繁荣发展。

在“ASTROBOY”商标异议复审案中,法院判决认为:“在现代社会中,围绕较高知名度的影视作品,产生了大量的衍生产品和服务,如卡通玩偶、网络游戏、主题乐园、服装道具等,并能够形成辐射到关联产品或服务上的产业链,从而产生大量的商业机会和商业价值。这种产业链的形成源于消费者对在先作品及其虚拟人物或角色的认可和喜爱,且上述商业机会和商业价值既是对作品创作和推广投入的回报,也能激发创作者的创作热情,从而推动文学、艺术创作的繁荣发展,最终惠及普通消费者。因此,虚拟角色知名度所带来的商业价值及商业机会,应当属于受法律保护的民事权益。”[13]

3、避免混淆误认。

支持商品化权的判决在论证过程中,并没有以避免混淆作为依据,但是在确定商品化权保护范围时,则认为应当避免混淆误认的可能性,商品化权的保护范围与知名度、影响力成正比。[14]在“驯龙高手”商标异议复审行政诉讼案中,法院判决认为,“目前商业环境下,电影作品衍生品已涵盖了各类玩具、音像制品、图书、电子游戏、服饰、海报甚至主题公园等。因此,诉争商标指定使用的商品或服务若与知名电影衍生商品或服务的交叉,或者存在交叉的可能,则容易使诉争商标的权利人利用该电影的知名度及影响力,获取商业信誉及交易机会,从而挤占了原属于品牌经济发展的法律空间即知名电影作品名称商品化权范围。”[15]

按照最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款,对作品名称、作品中的角色名称等予以保护的理由在于避免导致相关公众误认为经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,即避免产生关联混淆。

(三)商品化权的司法政策

2016年5月6日,北京市高级人民法院民三庭发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》提出:对形象的商业化利益的保护,不是对法定权利的保护,只有对形象的商业化利益进行分析确定其属于可受法律保护的利益时,才能纳入商标法第三十二条在先权利的保护范围。对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定,除非必要,对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。下级法院对形象的商业化利益进行保护的,必须事先层报北京市高级人民法院民三庭审查。[16]

2017年1月10日,最高人民法院发布商标授权确权司法解释的新闻稿指出:对于作品名称、角色名称的保护要慎重把握“度”的问题,既保护在先权利人的合法权益,也避免妨碍社会公众对社会公共文化资源的正当使用。[17]

从上述表述来看,法院意识到承认商品化权有可能对商标法律发生冲击,但仍然承认商品化权的存在,甚至不排除在特定情形下商品化权的保护范围可以超过未注册驰名商标的保护范围。

二、商品化权的语源

(一)国内学界对商品化权的解释

在学理上,商品化权究竟是什么,其实至今并无定论。从现有文献来看,国内最早介绍商品化权的学者是梅慎实先生。1988年7月,梅先生在文章中提出:商品化权,是指将著作中的角色,使用作为商品(包括服务)标志的权利。此种做法,在于利用该角色的知名度,亦即利用消费者(即著作的读者、观众)对于该角色之喜好,以刺激消费者的购买欲。[18]。

影响更大的则是郑成思先生的观点。1990年,郑先生在其版权法教程中提出:“公开权”(Right of Publicity)、“商品化权”(MerchandisingRight)处于人身权、商标权和版权等之间的边缘领域。郑先生将这一领域的权利归纳为“形象权”。所谓“形象”,包括真人的形象(例如,在世人的肖像)、虚构人的形象、创作出人及动物形象、人体形象等等。这些形象被付诸商业性使用(或称营利性使用)的权利,统称“形象权”。[19]受到郑先生的影响,国内大量文献对商品化权和形象权不作严格区分。[20]

1997年,郑先生提出:“商品化权”(Merchandising Right)是日本在20世纪60年代初从英美法的英文中直译过来的。中国则是从日本转引(日文原文即“商品化权”)。[21]

(二)美国的Rightof Publicity与Merchandising Right

1、Right of Publicity形象权

在美国,形象权(Right of publicity)[22]起源于隐私权(Rightto privacy)。传统上,美国对自然人姓名和肖像的保护依赖于隐私权制度,理由是商业利用姓名和肖像会公开个人隐私,伤害人格尊严,造成精神损失。但是对于名人来说,其姓名和肖像早已公之于众,难以通过隐私权制止未经许可商业利用名人的姓名和肖像,由此在隐私权的基础上产生了形象权。

1953年2月16日,美国联邦第二巡回法院Jerome Frank法官为Haelan案撰写的判词中首次提出了形象权(Right of Publicity)。[23]1954年,派拉蒙影业公司法律顾问梅维尔·B·尼莫(Melville B. Nimmer)发表论文《形象权》(The Right of Publicity)[24]提出,形象权是权利人对其所创造和取得的形象价值的控制权,以及以此获利的权利(the right of each person to control andprofit from the publicity values which he has created or purchased)。Haelan案判决和尼莫的论文奠定了美国形象权制度的基础。

经过60多年的发展,美国已经有38个州的判例法认可自然人的形象权,22个州制定了成文法,但在联邦层面尚没有对形象权形成统一的法律制度。[25]1977年的Zacchini案是至今唯一一个由美国联邦最高法院作出认可形象权的判决,但该案判决亦明确原告享有的是依据俄亥俄州法享有的形象权。[26]

美国早期对形象权的研究认为,形象权客体并不限于自然人。尼莫1954年就提出,除了名人具有形象价值以外,动物、非生命客体、商业组织或其他组织也有形象价值,其所有人也具有形象权,无论侵权人是否与权利人存在竞争关系,也无论侵权人是否假冒权利人的商品。[27]但是这种观点并没有被广泛接受。

由于形象权脱胎于隐私权[28],很多州的立法和判例法都是依据隐私权对形象权提供保护,其权利客体仅限于自然人。[29]美国权威学者J·托马斯·麦卡锡(J. Thomas McCarthy)在其《形象权与隐私权》一书中将形象权明确定义为,每个人所固有的权利,每个人都可以通过形象权来控制他人对其身份的商业利用。[30]

美国法院也不承认动物或虚拟角色享有形象权。1972年,在Bayer v. Ralston Purina Company案中,密苏里州最高法院裁决认为,根据马并不能识别出原告,拍摄马的照片并没有侵犯原告的隐私。[31]2010年在“幽灵骑士(Ghost Rider)”案中,原告主张其对漫画形象幽灵骑士享有形象权被纽约南区联邦地区法院驳回,法院认为在伊利诺伊斯州法和密苏里州法中,均不承认虚拟角色享有形象权。[32]

2、Merchandising Right商品化权

与Rightof Publicity形象权不同,Merchandising Right在美国并没有明确定义。[33]Merchandising Right可以作为版权合同用语,是指推销、贩卖、许可与作品相关衍生品(例如T恤、贴画、玩偶、游戏等等)的权利,是版权衍生权利的一部分。[34]

美国学界所讨论的商品化权(Merchandising Right)并非版权合同用语,而往往和商标商品化(Trademark Merchandising)、促销商品化(Promotional Merchandising)、商品化产品(Merchandising Products)交替使用。[35]有的法院将merchandising定义为:(某个公司)创造并向公众推广一个概念、创意或词汇,然后试图将公众的认可变现[36];或者定义为,在暗示由知名企业赞助或授权的含义上使用商标,用于识别和区分第二来源。[37]有的学者将MerchandisingRight定义为将商标贴附于商品上,用于吸引试图向商标所有人表达忠诚、友谊、赞同之情的消费者[38]。

商标商品化TrademarkMerchandising始于1975年的Boston hockey案[39],被告未经许可生产、销售原告波士顿曲棍球联盟的队徽(未附着在商品上),德克萨斯北区法院认为被告的行为仅仅复制生产了原告的队徽,并未使用在具体的商品或服务上,如果支持原告的诉讼请求,无异于为队徽提供类似于著作权的保护,据此驳回原告诉讼请求。原告不服提出上诉,美国联邦第五巡回法院认为:只要被告复制了受保护的商标,并且将其销售给能够将其识别为原告商标的消费者,就满足了商标侵权判定的混淆要件。只有对队徽的来源产生混淆才构成商标侵权的观点是错误的,因为正是由于原告的商标才刺激了队徽的销售。第五巡回法院在判决中承认这种情形下认定侵权可能致使商标法从保护公众利益到保护原告商业利益的轻微倾斜。

Boston hockey案随后受到了很多的批评。1980年International Order of Job’s Daughters案中,美国联邦第九巡回法院明确表示不赞同Boston hockey案,认为该案不只是对原告商业利益的轻微倾斜,而是已经远超出法律保护的边界。[40]马克·A·莱姆利(Mark A. Lemley)等学者也撰文反对Boston hockey案中提出的商品化权。[41]

(三)日本的publicity权和形象权

日本最早在1963年由东京大学教授伊藤正己介绍引进美国的形象权制度。[42]日本早期将美国的Right of Publicity直接音译为“パブリシティの権利”[43]或者直接称之为publicity权[44]。1976年的“MarkLester”案是在日本第一个承认自然人形象权的案件。[45]

1989年在“光GENJI”案中首次出现了“商品化权”的用语,之后就围绕这个概念发展出了独立的商品化权保护体系。[46]日本学界在理论上提出所谓物的商品化权,主张对自然人形象以外的客体提供保护。

2000年,在Tecmo案中,著名赛马的马主们向使用赛马的名字制作和销售游戏软件的公司主张物的商品化权,名古屋地方裁判所在判决中对赛马名称的形象价值提供了损害赔偿救济,但是拒绝提供停止使用的救济。[47]该案上诉后,日本最高法院于2004年推翻了名古屋地裁的意见,在判决中指出:不应认可对动物名称享有的排他性商业使用权利。[48]

通过对文献的梳理可以发现,在美国,形象权和商品化权是两个有着明确区分的概念:前者脱胎于隐私权,源于1953年Haelan案,权利客体仅限于自然人形象,并不承认虚拟角色名称等客体享有形象权;后者概念则相对模糊,源于1975年Boston hockey案,主要指向的是商标的商品化,但并没有被广泛接受。在日本,商品化权在学理上含义上比Right of Publicity更广,有所谓“物的商品化权”,但并没有被司法实践所采纳。我国学界将商品化权与形象权混为一谈,可能部分源于日本学者的影响,部分源于在翻译过程中出现的错误。例如,铃木贤,葛敏翻译的五十岚清《人格权法》,将英文中的Nimmer,The Right Of Publicity翻译成尼玛《商品化的权利》。[49]。

三、没有正当性基础的商品化权

为自然人形象价值提供保护的形象权,对其正当性争议并不大。按照美国学者麦卡锡的观点,形象权的正当性基础在于,形象权是一种不证自明的自然权利,自然人形象的商业价值应当归属于本人。[50]我国立法虽然没有明确承认形象权,但《侵权责任法》第20条[51]、《反不正当竞争法》第5条第(3)项[52]均承认人格权中的财产利益,允许以财产损害赔偿的方式予以保护,克服了仅以精神损害赔偿保护人格权的不足。为了表述方便,下文将形象权和商品化权进行区分,形象权是指自然人对其形象价值享有的权利,商品化权则不包含自然人形象价值权利,仅指自然人形象以外的作品名称、虚拟角色名称等的商品化权。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条第2款对作品名称和虚拟角色名称提供保护的理由在于避免相关公众产生关联混淆,同时应当具备的条件是:(1)处于著作权保护期限内的作品;(2)作品名称、虚拟角色名称具有较高知名度。

本文认为,上述规定中的商品化权是不应当存在的:其从著作权、商标权、形象权中杂糅拼凑而来,在逻辑上自相矛盾,在法理上也没有正当性基础。

(一)限定著作权保护期限与避免关联混淆相互矛盾。

最高人民法院发布商标授权确权司法解释的新闻稿中指出,将作品名称、作品中的角色名称在特定情形下所具有的相关利益,纳入商标法第三十二条规定的“在先权利”予以保护,既从现行商标法的基本原则出发,也对著作权相关产业的发展予以适当关注。[53]但是,按照商标法的基本原则,避免关联混淆并不受时间限制。只要存在关联混淆,就应当予以制止。按照司法解释22条第2款,作品不在著作权保护期限的,即便产生关联混淆,也不予以制止。所谓著作权相关产业的发展也不是理由,对不构成作品的客体签订著作权许可合同,或者对既未注册又未使用的标识签订商标许可合同,可以在合同法上承认其效力,但未必就应当因此创设一个新的权利类型予以保护。

(二)鼓励创作不应当作为商品化权的正当性基础。

根据《著作权法》第1条规定,鼓励作品的创作和传播是著作权法的立法目的。但是,虚拟角色名称、作品名称、动物名称、组织名称等由于过于短小,不能表达独有的思想、情感,不能构成作品,无法获得著作权法保护。换而言之,著作权法在确定规则的过程中并不认为有必要对虚拟角色名称等客体予以保护以实现鼓励创作的立法目的。相反,著作权法出于利益平衡的考虑,为了避免过于限制后来者的创作自由,认为对上述客体不应当予以保护。因此,如果出于鼓励创作的目的认为应当对保护虚拟角色名称等客体提供保护,那首先应当考虑的是修改著作权法,而不应当另设商品化权。

(三)避免混淆误认不应当作为商品化权的正当性基础。

为了避免消费者的混淆误认,《商标法》第57条和《反不正当竞争法》第5条已经确立了完整的制度体系,对注册商标、未注册商标(知名商品的特有名称、包装、装潢)、企业名称、姓名等商业标志提供了保护。如果认为商品化权是基于避免混淆误认而确立,则完全没有必要叠床架屋在原有制度体系之外提出一个新的概念,无意义地增加沟通交流的成本。[54]

就作品名称而言,如果作品创作完成后,只是个人欣赏,并没有作为商品或者服务向社会大众提供,则作品名称没有单独保护的价值。如果作品本身作为商品或者服务向社会大众提供,作品名称实质上就是一个商品或服务名称,在具有知名度以及显著性的情形下,可以基于避免混淆误认的理由适用《反不正当竞争法》第5条第(2)项规定的“知名商品特有名称”、《商标法》第32条规定的“在先使用并有一定影响的商标”予以保护。例如,“驯龙高手”、“功夫熊猫”可以认定为影片制作服务上经过使用具有一定影响的未注册商标。因此,指定在节目制作、动画片等服务上的“驯龙高手”商标异议复审行政纠纷案[55],完全可以适用《商标法》第32条规定予以保护,没有必要引入所谓的商品化权。“功夫熊猫”系列判决虽然提到以避免混淆误认确定商品化权保护范围,但其保护范围涵盖到计算机外围设备、方向盘罩、地毯等商品[56],已经远远超出了避免混淆误认的保护范围,更近似于避免淡化的保护范围。而根据商标法第13条的规定,仅有注册驰名商标才能考虑避免淡化可能性,未注册驰名商标仅能考虑避免混淆可能性。“功夫熊猫”系列案中对“功夫熊猫”的保护已经达到了注册驰名商标的保护范围,与现行商标制度相冲突。

可见,如果以避免混淆误认确认商品化权的保护范围,或者现有法律制度足以保护,没有必要另设商品化权,例如“驯龙高手”系列案;或者与现有的商标法律制度相冲突,例如“功夫熊猫”系列案。如果最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条第2款的立法理由在于避免关联混淆,则应当适用《商标法》第32条后半句的“在先使用并有一定影响的商标”,而不应当适用前半句的“在先权利”。

(四)适用于自然人的形象权不应当类推适用于虚拟角色名称等客体。

支持商品化权的观点往往认为,既然对自然人的形象利益应当设立形象权予以保护,那么虚拟角色名称、作品名称等的形象利益也应当设立相应的商品化权予以保护。按照美国学者麦卡锡的观点,形象权作为自然人的权利,是一种不证自明的自然权利。所谓自然权利,其逻辑在于存在利益就应当赋予权利进行保护。从“邦德007 BOND”、"功夫熊猫KUNGFUPANDA"等案件来看,支持商品化权的判决也遵循了自然权利的逻辑:因为付出了劳动和资本创造了商业价值,所以应当设立商品化权予以保护。本文认为,商品化权与形象权处于不同的法律领域,不能适用自然权利原则,对于虚拟角色名称等客体,不能因为存在利益就赋予权利。

形象权是自然人权利扩张的一个方面。随着社会发展,人权思想加强,法律保护的自然人权利不断扩张,除了传统的姓名权、自由权、名誉权、肖像权、隐私权等,还有不断出现的新的受保护的人格利益,例如个人情报知悉权、休息权、安宁权等等。理论上还出现了所谓的一般人格权理论,对法律未能明确规定的人格利益予以保护。形象权则保护的是自然人形象的商业利益。在自然人权利扩张的过程,基本上秉承了有利益就有赋予权利保护的自然权利逻辑。

与自然人权利不同,在物权法、知识产权法领域,基于维护交易安全、降低交易成本、社会利益平衡等理由,则有物权法定原则[57]和知识产权法定主义[58],即权利的种类、内容、期限等由法律规定,不得在制定法之外创设权利。在知识产权领域,不能因为存在利益就赋予权利予以保护。例如,科学发现、思想观念都是智慧劳动成果,具有商业价值,但并不因此而设定权利予以保护,任何人均可以自由使用,看起来不公平,但实际上是社会利益平衡的结果,其目的在于避免阻碍创新和创作。

虚拟角色名称、作品名称等作为符号用于商品或服务上,其价值在于能够引起相关公众对作品等的联想,吸引相关公众的注意力或者利用其喜爱之情促进商品或服务的销售。但是,这种利益并不应当得到法律保护,理由在于承认商品化权将会破坏现有法律体系已经确立的竞争规则,将对不构成作品的客体提供类似于著作权法的保护,或者对不属于注册驰名商品的标识提供淡化保护。

按照著作权法,虚拟角色名称并不构成作品,其他人可以自由使用;按照商标法和反不正当竞争法,除容易造成混淆误认或者造成对注册驰名商标的淡化以外,其他人可以自由使用商业标识。以金庸小说中的人物为例,金庸作为著作权人并不能禁止他人在文学作品中使用“郭靖”、“黄蓉”等虚拟角色名称,只有其他人在使用角色名称的同时,还使用了人物关系、人物特征、人物经历等内容,才有可能构成侵犯著作权;假设有人以“郭靖”、“黄蓉”为名创作出人物关系、特征、经历完全不同的文学作品,则并不侵犯金庸的著作权。既然金庸无权禁止他人以“郭靖”、“黄蓉”为名创作文学作品(除非同时使用了人物关系、特征、经历等具体内容),基于同样的理由金庸也无权禁止他人在某个特定商品或服务上使用“郭靖”、“黄蓉”作为商标(除非造成混淆误认,依据商标法或者反不正当竞争法规则予以制止)。这种著作权法明确拒绝保护的情形,并不适宜以反不正当竞争法或者设立商品化权等理由重新纳入保护范围,否则将会替代或者推翻著作权法。而在“功夫熊猫”系列案中对未注册商标“功夫熊猫”的保护已经达到了注册驰名商标的保护范围,与现行商标制度相冲突。

结 语

商品化权并非如郑成思老师所言处于“人身权、商标权和版权等之间的边缘领域”,而是一个从形象权、商标权和著作权中杂糅拼凑而来,在逻辑上存在矛盾之处,在法理上也没有正当性基础。承认商品化权,将与商标权、著作权相互冲突,破坏现有法律体系确立的竞争规则;商品化权也与人身权无关,不应当作为自然权利予以保护。鼓励创作、避免混淆误认都不能作为论证商品化权正当性的依据。从比较法的角度来看,无论美国还是日本,也都不承认虚拟角色名称、作品名称、动物名称等客体的商品化权。因此,本文认为,商品化权不应当存在。

作者简介

蒋利玮,北京盛美律师事务所合伙人,中华商标协会理事、中国科技法学会理事。

“盛世中国,法律之美”。盛美律师事务所成立于2015年,是一家根据中华人民共和国法律获准在中国境内提供法律服务的律师事务所,主要业务领域集中于反垄断、知识产权和争议解决。盛美律师事务所设有知识产权代理公司,能够提供全球200多个国家的商标检索、注册和维权,帮助客户实现品牌的国际推广和扩张。盛美律师事务所致力于提供促进客户业务发展的法律服务,通过深入理解商业模式和法律需求,有针对性地设计法律方案,专业高效地维护客户商业利益。盛美律师事务所的办公地址位于北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座15层。

本文曾以《论商品化权的非正当性》为题发表在《知识产权》2017年第3期。

注 释:

[1]北京市高级人民法院(2011)高行终字第374号行政判决书。

[2]北京市第一中级人民法院(2013)—中知行初字第1493号行政判决书。

[3]北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第8924号行政判决书。

[4]与2014年10月14日发布的征求意见稿相比,该规定增加了限于著作权保护期限内的作品这一限定条。征求意见稿第17条第2款规定,作品名称、作品中的角色名称等不构成作品,但具有较高知名度,将其作为商标使用在相关类别商品上容易导致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可或者与原作品权利人存在其他特定联系的,当事人以此主张构成受商标法第三十二条保护的在先权益,人民法院予以支持。http://www.chinacourt.org/law/detail/2014/10/id/147963.shtml。

[5] http://www.iphouse.com.cn。本文涉及的国内判决,均自该网站中检索所得。

[6]北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第432号行政判决书。

[7]例如北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第1493号、(2014)一中行(知)初字第8924号行政判决书等。文字表述略有改动。移情一词系判决原文,其含义应当是指对虚拟角色名称等的喜爱之情转移到附有该名称的商品或服务之上。

[8]商标法第32条:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

[9]北京知识产权法院(2015)京知行初字第1443号行政判决书。

[10]北京市高级人民法院(2011)高行终字第374号行政判决书。

[11]北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第1493号行政判决书。

[12]北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第8924号行政判决书。

[13]北京市第一中级人民法院 (2013)一中知行初字第1922号行政判决书。

[14]北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第8924号行政判决书,北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1968号行政判决书。

[15]北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第8924号行政判决书。

[16]北京市高级人民法院:《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题(二)》,北京审判微信公众号,http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MTc3NjI2MQ==&mid=2651801795&idx=1&sn=e223b85a50a7ffc5738a92f0c8e1c37d&scene=1&srcid=0816FqZ80kn82URLG5HAXAgz#wechat_redirect。

[17] http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-34702.html。

[18]梅慎实:《使用“济公”活佛剧照侵犯游本昌的肖像权吗?》,《版权参考资料》,1988年第7期;梅慎实:《‘角色’的权利归属及其商品化权之保护——兼论‘济公活佛’角色的权利归属之争》,《法学》1989年第5期;梅慎实:《试论影视作品中‘虚构角色’商品化权之知识产权法保护》, 载《版权参考资料》1989年第6期。

[19]郑成思:《版权法(修订本)》,中国人民大学出版社1990年,第300页。

[20]吴汉东:《形象的商品化与商品化的形象权》,《法学》2004年第10期;张玉敏主编:《民法(第二版)》,高等教育出版社2011年,第166页,该部分由李雨峰教授撰写;谢晓尧:《商品化权:人格符号的利益扩张与衡平》,《法商研究》2005年第3期。

[21]郑成思:《知识产权、财产权与物权》,《知识产权》1997年第5期。

[22]国内亦有少部分学者翻译成公开权,或者翻译成形象公开权,本文采通常的翻译。

[23] Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d866(2d Cir. 1953). 有的文献提出该判决首次提出了merchandising right的概念,并不属实,应属误解。

[24] Melville B. Nimmer,The Right Of Publicity,Law & Contemporary Problems 203(1954).

[25] http://rightofpublicity.com/statutes。

[26] Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. 433 U.S. 562 (1977)。

[27]原文为:“Moreover, since animals, inanimate objects, and business and other institutionsall may be endowed with publicity values, the human owners of these non-humanentities should have a right of publicity (although no right of privacy) insuch property, and this right should exist (unlike unfair competition) regardlessof whether the defendant is in competition with the plaintiff, and regardlessof whether he is passing off his own products as those of the plaintiff.”

[28] 1960年,威廉·L·普罗瑟(William L. Prosser)发表论文《论隐私》,将盗取原告姓名或肖像中的商业价值作为四种侵犯隐私行为中的一种。William L. Prosser, Privacy, 48 Cal. L. Rev. 383 (1960).

[29]例如,《纽约州民事权利法》第50条将形象权的保护限定于“活人”(any living person)。见http://rightofpublicity.com/statutes/new-york。美国法学会1995年编撰的《美国反不正当竞争法第三次重述》第46条也将形象权定义为:为了商业性的目的,未经许可而使用他人身份中的商业价值,应当依本法第48-49条的规定,负返还不当占有的责任。见http://rightofpublicity.com/statutes/restatement-third-of-unfair-competition-s46-49。

[30] J. Thomas McCarthy ,The Rights of Publicity andPrivacy(April 2016Update),westlaw数据库。

[31] Bayer v. Ralston Purina Company, 484 S.W.2d 473 (Mo. 1972)。

[32] Gary Friedrich Enterprises, LLC v. Marvel Enterprises, Inc., 713 F.Supp. 2d 215 (S.D. N.Y. 2010)。

[33]Irene Calboli,The Case For A Limited Protection OfTrademark Merchandising,2011 U. Ill. L. Rev. 865。

[34] Daniel N. Steven,Merchandising Rights,http://www.dsattorney.com/merchandising-rights/;Ivan Hoffman,Merchandising Rights In Book Contracts,http://www.ivanhoffman.com/merchandising.html。

[35] Robert C. Denicola, InstitutionalPublicity Rights: An Analysis of the Merchandising of Famous Trade Symbols,62 N.C. L. Rev. 603, 627-31 (1984) ;Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?, 54 EmoryL.J. 461, 473-75 (2005)。

[36]“attempt tocapitalize on public receptiveness to a concept, idea or word which [a company]has been responsible for creating or popularizing,” ,见Am. Footwear Corp. v. Gen.Footwear Co., 609 F.2d 655, 660 (2d Cir. 1979).

[37]“to identifyand distinguish a ‘secondary source’ in the sense of indicating sponsorship orauthorization by a recognized entity.”,见Univ. Book Store v. Univ. of Wis. Bd. of Regents, 33 U.S.P.Q.2d(BNA) 1385, 1405 (T.T.A.B. 1994).

[38] “affix [ing] a trademark toproducts primarily to attract customers who wish to express allegiace,association, or sympathy with the trademark owner”,见Lisa H. Johnston, Drifting TowardTrademark Rights in Gross, 85 Trademark Rep. 19, 29 (1995).

[39] Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap and EmblemMfg., Inc. 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975)。

[40] International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633F.2d 912 (9th Cir.1980).

[41] Veronica J. Cherniak, Ornamental Use of Trademarks: The JudicialDevelopment and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right, 69Tul. L. Rev. 1311, 1355 (1995) ;Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, The Merchandising Right:Fragile Theory or Fait Accompli?, 54 Emory L.J. 461, 473-75 (2005)。

[42]伊藤正己:《隐私的权利》,岩波书店,1963年版。见张鹏:《日本商品化权的历史演变与理论探析》,《知识产权》2016年第5期;五十岚清著,铃木贤,葛敏译:《人格权法》,北京大学出版社,2009年,第143页。

[43]例如阿部浩二:《パブリシティの権利と不当利得》,载《注釈民法(18)》,有斐阁1976年版,第554页。

[44]例如萩萩原·有里:《日本法律对商业形象权的保护》,《知识产权》,2003年第5期。

[45]转引自:五十岚清著,铃木贤,葛敏译:《人格权法》,北京大学出版社,2009年,第143-144页。另可见J. Thomas McCarthy ,The Rights of Publicity and Privacy§ 6:158 (2d ed)(April 2016 Update),westlaw数据库。

[46]東京地判平成元年9月27日判時 1326 号 137 頁[光GENJI]。转引自张鹏:《日本商品化权的历史演变与理论探析》,《知识产权》2016年第5期。

[47]转引自:五十岚清著,铃木贤,葛敏译:《人格权法》,北京大学出版社,2009年,第143-144页。

[48] Tecmo Ltd. V. Kanamorimori, Hanrei Jiho No. 1863, Supreme Courtjudgment of February 13, 2004. Reported on by: J.A. Tessensohn, Supreme Courtof Japan Brings Race horses' Publicity Rights to Heel, Eur. Intell. Prop. Rev.2005, 187-190; Y. Iwase, 25 Entertainment L. Rptr. 4 (March 2004).

[49]见五十岚清著,铃木贤,葛敏译:《人格权法》,北京大学出版社,2009年,第142页。

[50] J. Thomas McCarthy ,The Rights of Publicity andPrivacy, § 2:2 (2ded)(April 2016Update),westlaw数据库。

[51]《侵权责任法》第20条:侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失赔偿;被侵权人的损失难以确定,侵权人因此获得利益的,按照其获得的利益赔偿;侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。

[52]《反不正当竞争法》第5条第(3)项:经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品。

[53] http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-34702.html。

[54]美国学者麦卡锡在论证自然人形象权的正当性时,也曾经指出,如果认为在法律上需要证明虚假(仿冒)来作为主张形象权被侵犯的条件的话,那么形象权则是一个多余的法律理论。进而言之,只要被告使用原告的身份来吸引消费者对广告的注意,就构成对形象权的侵犯,无需证明存在任何明示或者暗示的支持。J. Thomas McCarthy ,The Rights of Publicity and Privacy,§ 2:8 (2d ed)(April 2016 Update),westlaw数据库。

[55]北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第8924、7886号行政判决书。

[56]北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1968、1969、1973号行政判决书。

[57]《物权法》第5条:物权的种类和内容,由法律规定。

[58]对知识产权法定主义的介绍,见郑胜利:《论知识产权法定主义》,《中国发展》2006年第9期;崔国斌:《知识产权法官造法批判》,《中国法学》,2006年第1期;李杨:《知识产权法定主义及其适用》,《法学研究》2006年第3期。