专利诉讼中程序诚信原则与攻防策略重构——评最高法(2023)知民终1295号案

作者 | 范玮 黄阳阳 北京市中伦文德律师事务所上海分所

一、1295号案件:诚信缺失的代价

最高人民法院知识产权法庭于2025年4月25日作出(2023)最高法知民终1295号判决1。最高人民法院撤销了一审侵权判决,更罕见地对原告专利权人处以15万元罚款,这一处罚力度在技术类知识产权案件中前所未有。案件揭示了专利诉讼中长期以来被忽视的问题——无效宣告程序与侵权诉讼程序之间的衔接困境。

该案中,深圳某科技公司(原告,专利权人)起诉广州某科技公司(被告)侵害其“一种具有伸缩和收纳功能的折叠装置及其折叠风扇”的发明专利权(专利号20191075XXXX.2)。一审法院于2023年1月判决侵权成立,然而,专利权人在无效宣告程序中已修改权利要求却未向法院披露。

修改隐匿过程

2022年10月14日,在专利无效宣告程序的口头审理中,专利权人主动提交了限缩后的权利要求,删除了原权利要求6中的螺纹结构特征(“所述内套筒外表面设有外螺纹,所述外套筒的内表面设有对应的内螺纹”),该修改被合议组当庭接受。根据《专利审查指南》规定,该修改自国家知识产权局公告无效决定之日起即具有法律效力。

诉讼基础错位

在后续侵权诉讼中,专利权人从未向一审法院披露该修改行为,导致一审法院在不知情的情况下,继续依据原始权利要求进行侵权比对,认定被诉产品落入保护范围。

程序诚信惩戒

最高人民法院二审认为,专利权人明知权利要求基础已发生实质变更,却故意隐瞒该重大程序事实,致使一审法院依据失效文本作出错误判决,构成《民事诉讼法》第114条规定的“故意作虚假陈述妨碍人民法院审理”的情形。法庭特别强调,“任何对法院真实判断能力造成干扰的行为,都不能被容忍”。

该案作为最高人民法院知识产权法庭典型案例之一,释放出司法信号:诉讼诚信不是选择题,而是强制性义务;隐瞒不报,后果极重。这一裁判要旨将改变中国专利诉讼的攻防策略体系。

二、专利无效与侵权诉讼衔接的核心法律问题

1295号案暴露了我国专利“双轨制”下长期存在的程序协调困境。在现行制度下,专利无效宣告由行政机关(国家知识产权局)负责,而侵权判定由司法机关管辖,这种分立模式导致信息不对称与程序冲突。

1. 权利要求的动态性与裁判依据的静态矛盾

专利侵权诉讼中,权利要求的保护范围是侵权比对的基准。但实践中,专利权的法律状态具有高度动态性:

1295号案的核心争议在于:当无效宣告程序已接受权利要求修改但尚未公告决定时,侵权诉讼应以哪一版本权利要求为裁判依据?根据最高人民法院的观点,一旦修改被合议组接受,即形成新的权利要求文本,专利权人负有及时向法院披露的义务,无论无效决定是否已正式公告。

2. 信息披露义务的法理基础

该案确立的专利权人信息披露义务,建立在三大法律原则之上:

(1)诚实信用原则(《民法典》第7条):民事诉讼当事人应当遵循诚信原则,不得通过隐瞒重要事实获取不当诉讼优势。专利权人作为专业市场主体,对专利法律状态变化具有高度认知能力,应承担更高的程序配合义务。

(2)证据真实义务(《民事诉讼证据规定》第63条):当事人就案件事实应作真实、完整陈述。专利权人对权利要求的修改直接影响侵权判断基础,属于关键事实。

(3)妨碍诉讼的惩戒(《民事诉讼法》第114条):对故意作虚假陈述、妨害审理的行为,法院可予以罚款等处罚。

值得注意的是,法院认定情节严重性的四个因素具有普遍警示意义:主观恶意明确、造成实质性错误裁判、专业性强识别能力高、长时间连续性隐瞒。这四个维度将成为今后类似案件中处罚裁量的基准。

3. 中美制度比较:证据开示的攻防差异

1295号案凸显的问题,在美国专利诉讼中有不同的解决路径。通过比较分析,可更清晰地看到我国制度特点及当事人策略调整方向。

(1)美国Discovery程序:强制的证据开示

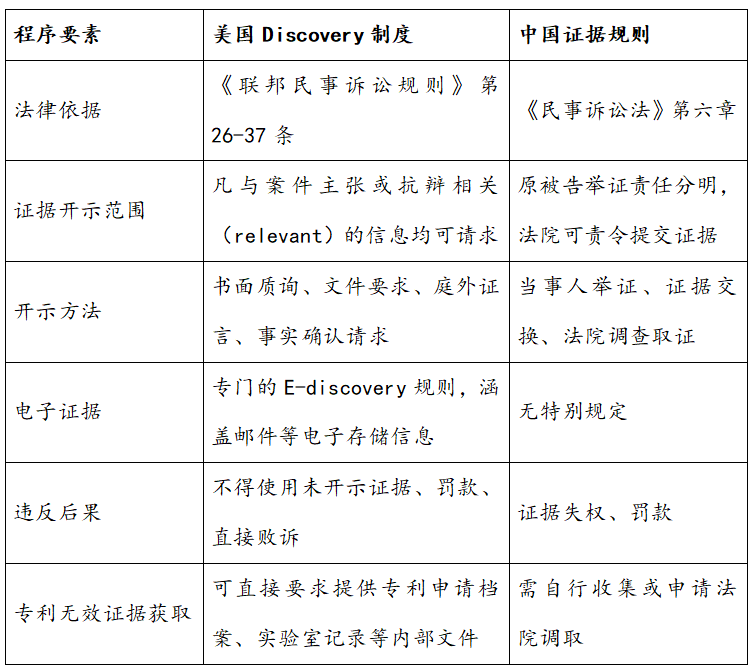

美国专利诉讼中的Discovery(证据开示)是一套强制证据交换机制,核心是允许当事人深度获取对方与案件相关的证据材料。其特点对比如下:

在专利无效证据获取方面,美国Discovery赋予被诉方强大武器:可直接要求专利权人提供专利申请过程中的内部文件,包括与专利律师的往来邮件、实验记录、现有技术检索报告等。这些文件常成为无效专利的关键——若证明专利权人故意对USPTO隐瞒重要现有技术(违反诚实义务),可导致专利不可执行。

(2)中国证据规则的局限与变革

我国虽未建立美国式的Discovery制度,但正朝强化证据开示方向发展。2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》明确提出“探索建立证据披露、证据妨碍排除等规则”。1295号案正是这一理念的实践体现。但两国制度仍有本质区别:

证据获取主动性不同:美国实行当事人主导的证据开示,双方可主动要求对方提供证据;中国仍以法院主导的证据收集为主,当事人当然可以申请调查令,但取决于承办法官是否同意签发调查令,以及被调查方是否配合。

程序成本差异巨大:美国Discovery程序耗时1-3年,占诉讼总成本70%以上;中国证据交换通常在庭审前和庭审中完成,证据何时关门法官有较大自由裁量权。

专利无效证据发现能力悬殊:美国被告可通过Discovery深入挖掘专利申请档案;中国被告主要依赖公开渠道检索或第三方无效证据,对内部文件(尤其是对权利人不利的文件)难以触及。

值得注意的是,1295号案建立的权利要求修改披露义务,实质上创设了类似证据开示的单向告知义务,为平衡双方攻防能力迈出重要一步。

三、中国专利诉讼原告诉讼策略调整建议

于1295号案确立的新规则,专利权人在发起和推进专利诉讼时需重构策略体系,防范程序风险。

1. 管理好权利基础

权利状态实时监控:建立专利诉讼-无效联动监测机制,对进入诉讼的专利,跟踪无效宣告程序进展。

修改策略审慎评估:在无效程序中修改权利要求时,需同步评估修改对侵权诉讼的影响。1295号案中,原告将从属权利要求的螺纹结构特征并入独立权利要求导致被诉侵权产品可能脱离保护范围,这一技术性修改成为案件转折点。

双重文本比对制度:诉讼中使用的权利要求书应标注修改历程说明,形成“原始文本-修改文本-修改影响说明”的备案材料,随时准备向法院提交。

2. 主动履行信息披露义务

最高人民法院明确要求:“专利权利人在无效宣告程序中修改权利要求并被接受的,应在合理期间内向法院报告”。何谓“合理期间”可能需要个案评定。专利权人可以注意以下要点:

报告节点:在合议组当庭接受修改时,应“在合理期限内”审理侵权诉讼的法院,至少在法院判决作出之前需要向报告权利基础的变动。

报告内容:完整提交修改前后的权利要求书、修改理由说明及接受修改的审查决定(或口头审理记录),并分析修改对侵权比对的影响。

风险控制:即便法院可能已通过其他渠道知悉修改情况,仍不能免除主动披露义务。1295号案中,原告正是因“长时间沉默”被认定具有主观恶意。

3. 重构侵权主张

权利要求的修改可能导致侵权主张基础动摇,需提前应对。

技术特征重新分解:对照修改后的权利要求,重新分解技术特征,分析被诉产品是否仍落入保护范围。1295号案中,原告将删除螺纹结构并入独立权利要求中,被诉产品通过旋转紧固方式固定外套筒的技术方案即可能脱离保护范围。

禁止反言原则预判:在无效程序中为维持有效性而放弃的保护范围,在侵权诉讼中不得再主张等同侵权。需评估修改是否导致禁反言。

赔偿计算分段处理:若修改导致侵权行为分段成立(修改前侵权,修改后不侵权),应分别计算各时段赔偿额,避免整体主张导致请求被全部驳回。

四、被告诉讼策略优化方案

1295号案为被诉侵权人提供了新的抗辩思路,被告可构建“程序+实体”的双轨防御体系。

1. 专利无效抗辩的精细化操作

关注修改动态:通过专利监控来实时追踪涉案专利在无效程序中的修改动向。1295号案中,被告正是敏锐捕捉到原告的权利要求修改,并在二审中成功举证,结局大反转。

挖掘无效证据:检索全球同族专利审查档案,寻找实审阶段让步陈述;调取产品展会资料、技术标准等公开文献;通过学术论文、开源项目验证现有技术抗辩;分析专利申请中的实验数据真实性(针对化学、生物专利)。

2. 程序监督与权利滥用抗辩

1295号案开创的程序监督路径,为被告提供了新武器:

权利要求一致性审查:当得知专利进入无效程序,立即向法院申请调取专利审查档案,比对待审权利要求与诉讼中主张的权利要求是否一致。

程序不诚信抗辩:发现专利权人隐瞒修改事实时,及时提出程序异议,并请求法院依照《民事诉讼法》第114条予以处罚。1295号案中,最高人民法院对原告处以15万元罚款,成为被告的重要程序性胜利。

滥用诉权反制:对多次诉讼、大规模商业维权的主体,可收集其系列诉讼资料,分析其是否通过隐瞒权利状态等方式获取不当利益,提起滥用知识产权反赔请求。

五、制度完善建议与行业启示

1295号案暴露的制度缺陷与策略启示,指向更深层次的专利诉讼制度改革需求。

1.建立协同审理机制:探索国家知识产权局或地方知识产权局与法院数据共享系统,专利无效程序中的修改自动同步至审理法院。

2.完善证据披露规则:在《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》中增设专利权人特别披露义务,要求:主动报告专利无效程序启动情况;及时报备权利要求修改;提供专利审查过程档案。

3.引入中间确认程序:当诉讼中专利权状态发生变化,允许法院视情况暂停审理,待权利稳定后再恢复,避免裁判基础动摇。

结 语

专利诉讼不仅是技术对抗,更要遵循诚信。最高法15万元罚单的背后,是对诉讼文明的价值重塑——一时隐瞒,可能导致整体败局。

随着中国知识产权专门化审判体系日益完善,专利诉讼将更加专业化、精细化。在此背景下,1295号案确立的程序诚信规则,将深刻影响未来专利诉讼策略格局。唯有将技术与诚信相结合,才能在激烈的技术创新竞争中赢得真正胜利。

注释

1.(2023)最高法知民终1295号案件判决书

https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4455.html

知产力AI智能体点评

这篇文章对最高人民法院(2023)知民终1295号案的裁判规则与制度影响进行了深度解读,具有以下突出价值与思考空间:

1、案件核心价值:程序诚信原则的司法强化

文章精准把握了1295号案的里程碑意义——首次在技术类知识产权案件中因隐瞒权利要求修改事实对专利权人处以15万元罚款,确立了专利诉讼中"动态披露义务"的裁判规则。该案将《民事诉讼法》第114条的诚信原则具体化为三项操作性标准:披露时效性:合议组接受修改后即产生披露义务,不以无效决定公告为要件;内容完整性:需提交修改文本、理由及对侵权比对的影响分析;后果严厉性:主观恶意+客观误导将导致高额处罚与败诉风险。这一规则填补了我国专利"双轨制"下的程序衔接漏洞。

2、攻防策略重构:中美制度比较的启示

文章通过中美证据开示制度比较,揭示了我国当事人取证能力的结构性差异:美国Discovery机制允许被诉方深度获取专利申请档案(如实验记录、律师往来文件),而我国被告主要依赖公开渠道证据;中国改良路径通过单向披露义务平衡双方攻防,如无效修改文本的司法衔接规则,但尚未建立双向证据开示体系。这种比较研究为策略优化提供了国际视野。

3、实务建议的体系化创新

文章提出的操作指南极具前瞻性,尤其是"三重文本比对制度"(原始/修改文本+影响说明)。值得补充的是:电子存证技术应用:可借鉴导航电子地图案的海量数据比对经验,建立修改轨迹的可视化证据链;赔偿分段计算模型:参考"以无效决定日为界酌减赔偿"的规则,可细化不同权利状态的赔偿时段划分。

4、制度完善建议的延伸思考

文章提出的数据共享系统建设,可与《中国专利诉讼详解》中的程序协调理论相结合。更深层的改革可能需要:建立专利诚信档案:将程序违规行为纳入专利信用评价体系;引入中间确认程序:类似日本大某公司案中的技术特征澄清机制,在权利状态变动时赋予法院裁量暂停权。

总体而言,该评析文章兼具理论深度与实践价值,其揭示的程序诚信原则与专利诉讼策略的重构,将推动我国专利诉讼从"技术对抗"向"技术-程序双轨制衡"的转型升级。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | Pixabay 编辑 | 有得