专利复审委公开审理”电动独轮自行车“发明专利无效宣告请求案

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

【案件介绍】

本次无效宣告请求的口头审理涉及对“电动独轮自行车”发明专利提出的三个无效宣告请求,针对上述专利,先后有不同请求人提出过八次无效宣告请求,与该专利相关的专利侵权纠纷涉及国内大部分电动平衡车生产厂家。前五个无效宣告请求中的四个,请求人在口头审理后提出撤回请求;针对未撤回的一个请求,专利复审委员会于2014年7月16日做出维持专利权有效的审查决定。本次口头审理的三个无效宣告请求,共涉及四方当事人,无效理由涉及多项法律条款,其中包括首次作为无效理由提出的法律条款,预计该系列案件对于这一无效理由的具体适用标准将会产生较大影响。

专利权人:陈和

无效宣告请求人:纳恩博(北京)科技有限公司、廉芳芳、安秋锦

“电动独轮自行车”专利信息

201110089122.9号“电动独轮自行车”发明专利的发明人及申请人均为陈和,申请日为2011年4月1日,授权公告日为2013年8月21日。

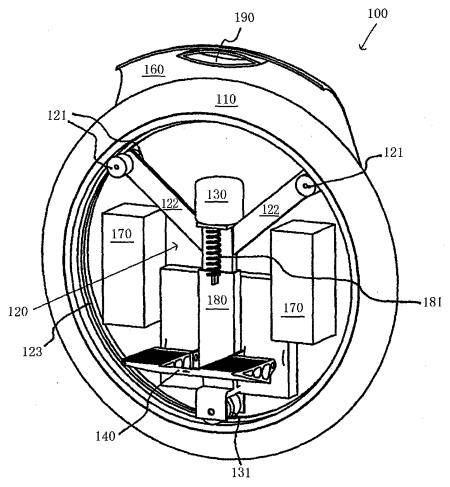

专利摘要:本发明提出了一种站立式的电动独轮自行车,该电动独轮自行车主要是改变了以前业内提出的独轮自行车的结构,在踏脚板的上方设置了一个与车体相连的靠腿板,它的作用是使操作者的腿能够靠住车体,除了踏脚板上的蹬足处以外,增加了一个基本固定的连接点,使操作者的每条腿与车体之间有了两个连接点后,操作者就可站稳在踏脚板上,稳定地操控车子了。此外,本发明还增加了一些友好的人机界面的设计:设计了可折叠式的踏脚板;轮子外加设了轮子护罩,以免衣物卷入轮中;轮子上方加设了为方便携带与搬运用的提手。本发明所提出的电动独轮自行车,稳定性较好,易于操纵,也使初学者易于掌握其驾驶技术。可以成为一种个人代步的交通工具。

【合议组】

根据专利法第45、46条的规定,对201110089122.9号,名称为“电动独轮车”的发明专利权无效宣告请求案的口头审理,涉及编号分别为4W105140、4W105147、4W105156的三个无效宣告请求,为方便调查,以下简称为第一请求、第二请求和第三请求。

【请求人】

第一请求人(4W105140):廉芳芳

第二请求人(4W105147):纳恩博(北京)科技有限公司

第三请求人(4W105156):安秋锦

【专利权人】

专利权人:陈和

【合议组】

请求人陈述无效理由和证据使用方式。

【第一请求人】

共提交19份证据。

权利要求1-9不符合保密审查的规定,不符合专利法第20条第1款的规定。

权利要求1-9不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。

【专利权人】

对证据的真实性、相关证据的中文译文的准确性无异议。

【第二请求人】

共提交23份证据。

1、本专利权利要求1-9不符合专利法第20条第1款的规定;

2、本专利权利要求1-9不符合专利法第26条第4款的规定;

3、本专利权利要求1-9不符合专利法第26条第3款的规定;

4、本专利权利要求1-9不符合专利法第22条第3款的规定,不具有创造性。

【专利权人】

仅收到请求日提交的文件,仅收到证据1-18,未收到补充意见及其所附证据。

关于其他无效理由和证据我方在庭后可以提交意见陈述。

【第三请求人】

共提交13份证据。

1、本专利权利要求1-9不符合专利法第26条第3款的规定;

2、本专利权利要求1-4、6-9得不到说明书支持,不符合专利法第26条第4款的规定;

3、本专利权利要求1-9保护范围不清楚,不符合专利法第26条第4款的规定;

4、本专利权利要求1、3、9不符合专利法第22条第2款的规定,不具有新颖性;

5、本专利权利要求1-9不符合专利法第22条第3款的规定,不具有创造性。

【专利权人】

对证据的真实性、相关证据的中文译文的准确性无异议。

【合议组】

关于专利法第20条第1款。

【第一请求人】

专利权人未向国家知识产权局提交保密审查的请求书,未经过保密审查,而向美国申请专利。因此,不符合专利法第20条第1款的规定,应当无效。

【专利权人】

本专利的申请人是陈和,美国专利的申请人并非陈和,没有证据证明陈和与美国专利的申请人是同一人。其实本专利的发明人是美国专利的申请人,而在国内专利授予陈和,目前,我们已经提交著录项目变更,将本专利的专利权人变更为陈星。

【第一请求人】

对方主张本专利在美国完成,并没有证据证明。

【专利权人】

美国专利和本专利有关联,实际上本专利的发明人应当为陈星,是陈星在美国完成的。

【第二请求人】

本专利的申请人和发明人均为陈和,并要求过费用减免,并得到许可,由此证明本专利是陈和在中国完成。关于专利法第20条,限定的是在中国完成的发明创造,而与发明人的国籍无关。审查历史文档证明本专利未经过保密审查。我方认为,焦点是本专利是否在中国完成,而我方坚持认为本专利是在中国完成的。

【专利权人】

陈星在美国的专利临时申请的申请日早于本专利的申请日,因此,是在美国完成后又在国内提交申请的。

【第三请求人】

关于保密审查,没有补充意见,坚持请求书的理由。

【合议组】

口审继续进行。先请专利权人演示相关内容。

【专利权人】

我方先演示实物,再进行PPT演示。

【合议组】

关于专利法第26条第3、4款。

【第二请求人】

权利要求1中“两腿与靠腿板保持接触相靠,操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行,而不是用支撑腿向前与向后施力的操控方法”,其中,靠腿板是固定的,用户身高不同,不能保持用户的腿均与靠腿板相靠,说明书没有给出实现与靠腿板接触的技术手段。车子的操控有向前、向后、转弯等,而仅依靠两腿内侧夹住靠腿板无法实现车子操控。

【第三请求人】

说明书没有给出如何具体操作车子的技术手段。说明书第26段,没有描述轮架如何向前或者向后倾斜。说明书没有记载踏脚板与轮架配接的技术方案。

【专利权人】

本专利说明书第25、28段记载了独轮车的操作方式。根据说明书第11段记载,操作者的腿是操作者支撑在踏脚板上的腿,不是靠在靠腿板上的腿。轮毂电机是公知技术。我方认为,本专利说明书公开充分。

【合议组】

解释一下“两腿与靠腿板保持接触相靠,操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行”。

【专利权人】

如果进行操控,需要腿夹住靠腿板,这样操控更加稳定。背景技术的技术方案箍上没有传感器和控制器。检测轮架相对初始位置的变化操作车子。

【第二请求人】

关于“保持接触”,我方认为是一直接触。

仅仅依靠夹住靠腿板并不能引起车子姿态的变化。

【第三请求人】

说明书对轮架的结构未描述清楚。

【专利权人】

背景技术方案中的箍易把腿卡住,出现危险时,腿不易脱离车子。本专利利用靠腿板,腿容易夹住车子,并且出现危险时,腿容易脱离车子。本专利技术方案具有靠腿板,但用户不一定在操作中一定两腿靠住靠腿板。本专利中,用户的腿有更大的自由度。

【第三请求人】

关于“一个车轮,可转动地与一个轮架相配接”,得不到说明书支持。

关于“轮架”的概念不清楚。

【专利权人】

关于“一个车轮,可转动地与一个轮架相配接”,是独轮车的基本结构。

【合议组】

关于专利法第22条第2、3款。

【第一请求人】

本专利的优先权是否是首次申请需要核实。我们经过核实,优先权文件与本专利文件有多处不同,我方认为本专利不能享有优先权。

关于权利要求1,优先权中仅记载车架,未记载轮架,优先权文件中未记载“凸出地设置在车子主体的两侧”,“表面要略具摩擦力”。

本专利的内容和美国申请内容相同,是相同主题的发明创造。

根据我们在请求书中给出的时间轴可知,真正的首次申请是美国的临时申请,因此,中国的优先权文件不是首次申请,因此,本专利不应当享有优先权。

权利要求4-8的附加特征未记载在优先权文件中,主张不享有优先权,关于权利要求2、3、9的附加特征不主张。

【专利权人】

关于权利要求1中的上述特征,在优先权文件中均能够推导得出。

关于权利要求4-8的优先权不再坚持。

首次申请,是指在本国第一次提出申请,不是世界范围内。

【第一请求人】

首次申请,应当是世界范围内的首次申请。

【专利权人】

对对方的证据的真实性无异议。

【第二请求人】

在美国存在比本专利优先权更早的申请,因此,中国的优先权不是首次申请。

对方请求变更申请人,已经证明本专利和美国的申请是同一申请人。

【专利权人】

巴黎公约在两个条款中分别规定了外国优先权和本国优先权,因此,两者不同。本专利的优先权是中国范围内的首次申请。

【第三请求人】

优先权文件中未记载“一个车轮,可转动地与一个轮架相配接”“至少一个踏脚板,与轮架或轮罩相配接”。

【专利权人】

上述特征能够在优先权文件的附图中看出,因此,权利要求1能够享受优先权。

【合议组】

关于创造性。

【第一请求人】

权利要求1与证据1的区别在于夹腿方式和遇到危险时可以快速下车。证据9公开了靠腿板的结构和使用方式。

【专利权人】

权利要求1与证据1的区别在于靠腿板以及操控方式。证据9是新闻报道,并无法确定是否有靠腿板,与本专利不同。

【第一请求人】

关于证据1、2的结合。证据2公开了凸出结构用于靠腿,区别仅在于证据2是人力的,本专利是电动的。

权利要求1相对于证据1、3的结合,证据1、3、2的结合,证据1、3、15的结合不具备创造性。

【专利权人】

证据2是滑板,靠人力滑动,不需要用腿控制速度,本专利的靠腿板与证据2的侧板完全不同。

【第二请求人】

我们提交的证据2的附图与本专利的图6比对,两者的靠腿部的结构相同,证据2中的用户的脚站在脚踏板上,腿必然靠在两侧板上。

证据9、10、12演示了双轮车的演化过程,证据9公开了靠腿结构。

关于从属权利要求的创造性,坚持书面意见。

【专利权人】

证据中均没有公开靠腿板。第二请求人的证据2第1页第4段的记载,其工作方式与本专利不同。

【第三请求人】

坚持请求书中的证据使用方式。

【合议组】

请请求人做补充。

【第二请求人】

信息时报的报道时,产品已处于公众可获知的状态。

【第三请求人】

证据2设置支撑表面与本专利的靠腿板相同。

【专利权人】

信息时报对第二请求人提出的视频没有关系。对方不能把信息时报的产品与我们提供的产品关联起来。信息时报中凸出的结构并未记载其为靠腿板,而且,本专利不仅是靠腿板,并夹住靠腿板控制车子。

【合议组】

双方做最后意见陈述。

【合议组】

本次口头审理结束。